ピアノソナタ第1番へ短調Op2-1 楽曲分析

今回はベートーヴェン(1770~1827)のピアノソナタ第1番へ短調Op2-1の楽曲分析を行います。ベートーヴェンのピアノソナタ全32曲は「ピアノの新約聖書」と呼ばれるほど、クラシック音楽では重要な作品群です。この第1番は第2番、第3番とともにOp2としてまとめられ、この作品群の中では唯一の短調作品です。記念すべき第1番となったこのピアノソナタはいったいどのような構造をしているのか、さっそく見ていきましょう。

1 拍子、調、構造

第1楽章 2/2拍子 ソナタ形式 へ短調

第2楽章 3/4拍子 展開部の無いソナタ形 ヘ長調

第3楽章 3/4拍子 複合三部形式(メヌエットとトリオ) へ短調

第4楽章 2/2拍子 ソナタ形式 へ短調

の全4楽章構成です。

2 解説 第1楽章

① 提示部 第1主題 0:26~

"Allegro(アレグロ。速く)"のソナタ形式楽章です。第1主題はアルペジオによるものです。和声のほとんどが主和音(Fm)と属和音(C7)で構成されています。属和音で一旦終止した後に推移部に移ります。

推移部は第1主題がハ短調で現れたあと、第1主題部2小節目の動機を使って曲が構築されていきます。推移部7小節目からは新しいフレーズが現れ、7、8小節目のフレーズを形を変えて2回繰り返された後、第2主題へ移行します。

② 提示部 第2主題 0:49~

第2主題は平行調である変イ長調で現れ、低音でE♭(ミ♭)が鳴らされる中変イ長調の属和音(E♭7)で開始されます。同じフレーズを数回繰り返した後、第2主題部7小節目から八分休符を挟んだ新たなフレーズが現れます。この動機を繰り返しながら曲が進み14小節目からはほぼ順次進行で構成された新たなメロディが出現します。22小節目の2拍目からは"con espressione(コン・エスプレッシオーネ。表情豊かに)"となり、22小節目2拍目~24小節目1拍目裏拍までのフレーズを繰り返しながら、28小節目で最低音でA♭(ラ♭)音と変イ長調の属和音が鳴らされ、次の小節で変イ長調の主和音(A♭)がP(ピアノ。弱く)で響いて提示部を締めくくります。提示部には繰り返し指定がされています。

③ 展開部 2:13~

展開部前半は第1主題を扱います。第1主題が変イ長調で現れると3小節からなるフレーズを和声を変えて奏でます。

続いて第2主題が変ロ短調で現れ、展開部15小節目からハ短調で第2主題が現れます。20小節目からはメロディが左手に移りハ短調→変ロ短調→変イ長調と転調します。

25小節目からは新たな楽句が現れ、八分音符の刻みとともに要所要所にスフォルツァンド(sf)を挟んだフレーズを奏でます。30小節目でへ短調に戻ります。33小節目からは休符を挟んだ途切れ途切れのフレーズが現れます。ここでも同じフレーズを繰り返していますが、トリルや装飾音を入れて単調さを避けています。

展開部最後は第1主題部2小節目の動機を繰り返して、展開部を締めくくります。

④ 再現部 第1主題 3:06~

再現部の第1主題は提示部の始まりと変わりはありません。ただ後半が変わっています。

再び第1主題が左手で現れ、提示部の推移部と大体は似た構造をしています。しかし和声は変ロ短調となっており、15小節目でへ短調のセカンダリードミナント(G7/D)が現れへ短調のまま第二主題部へ移行します。

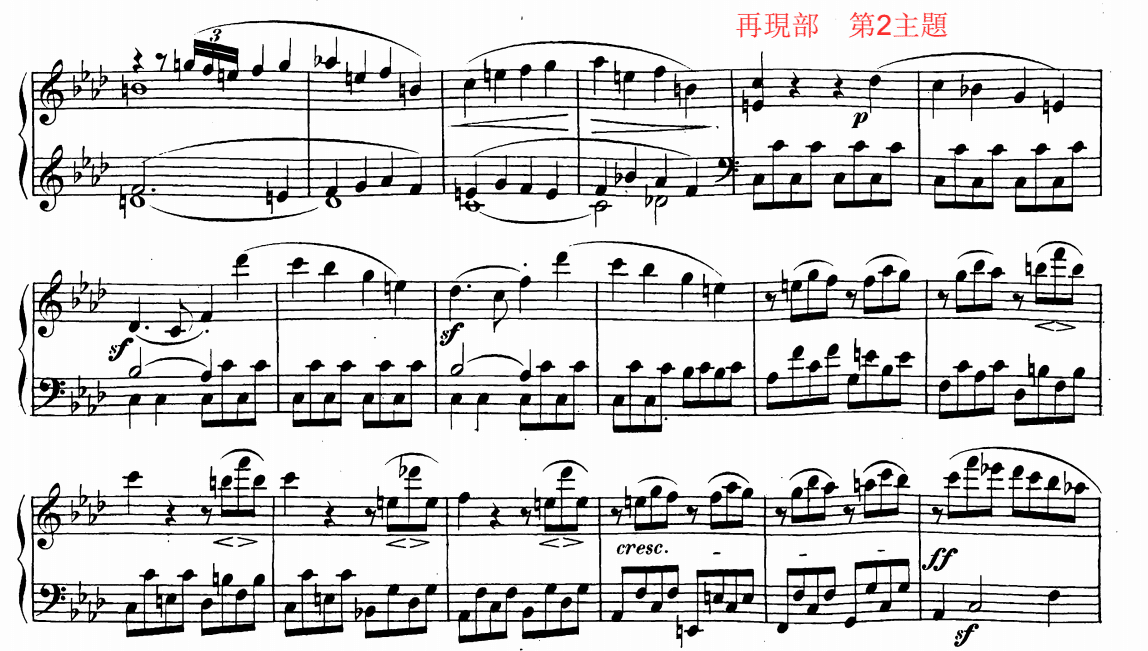

⑤ 再現部 第2主題 3:29~

再現部の第2主題は原調のへ短調で現れ、提示部の第2主題部とほとんど変わりはありません。28小節目以降は短いコーダとなり、変ロ短調の属和音(F7/A)が突如割って入ります。その後同じリズムが変イ長調で現れ、スタッカート(音を短く切る)の伴った4分音符の連打で曲を閉じます。

3 解説 第2楽章

① 提示部 第1主題 4:16~

"Adagio(アダージョ。ゆるやかに)"の緩徐楽章です。第1主題は8小節からなるものです。"dolce(ドルチェ)"の指示通り柔らかく弾きましょう。9小節目から新たなメロディが出始め、13小節目で主題が変形された形で再現されます。第1主題部だけで抜き取ると、AーBの2部形式を形成していることが分かります。和声もヘ長調の主和音(F)、下属和音(B♭)、属和音(CまたはC7)の3つだけを使っています。

推移部は平行調であるニ短調になり、推移部5小節目からは属調のハ長調になりそのまま第2主題へ移行します。

② 提示部 第2主題 6:16~

第1主題と比べて、第2主題は音価が更に細かくなり第2主題部全体を支配しています。和声のほとんどがハ長調の固有和音(ダイアトニックコード)で構成されており難解な部分はありません。第2主題部9小節目でヘ長調の属和音が登場し、そのまま再現部に向かいます。

③ 再現部 第1主題 7:02~

この楽章は展開部がないのですぐに第1主題が再現されます。しかし、主題は変奏されており、音価はより細かくなっています。「変奏」はベートーヴェンにとって重要な作品形式のひとつであり、交響曲第3番「英雄」やピアノソナタ30番、32番などにも用いられています。

構成は提示部のものとほぼ変わりませんが、推移部は省略され新たに2小節の楽想(15~16小節目)が挿入された後すぐに第2主題部へ移行します。

④ 再現部 第2主題 8:26~

再現部の第2主題はある程度の原型は保っているものの、メロディがオクターヴ下になっているなど多少の変更点があります。最後は音量を極限に絞って第2楽章を締めくくります。

4 解説 第3楽章

① A 9:54~

第3楽章はAーBーAーCーDーCーAーBーAの複合三部形式です。

速度は"Allegretto(アレグレット。やや早く)"です。

メヌエット主題は不気味さ漂うものです。1小節目の動機(3度下降)はメヌエット部分全体を通して現れるリズムとなっています。5小節目からは変イ長調となり、そのまま変イ長調でAを終わらせます。

② B 10:31~

Bの始まりはAの1小節目の動機を応用して作られており、変イ長調で開始して変ロ短調に移ります。Bの5小節目からはAの11小節目のフレーズを変ロ短調で出現させます。次に10小節目3拍目~14小節目1拍目で両手で同じフレーズがオクターヴで現れたあと、やや変形された形でAが回帰します。

③ A 10:48~

左手でメヌエット主題が再現された後、3度下降の動機を使って曲が進み静かにへ短調で主部を終えます。

④ C 11:34~

Cからはトリオとなり、同主調のヘ長調に転調します。バロック音楽のメヌエットを彷彿とさせるようなメロディから始まり、5小節目からは左手で同じメロディを奏で属調のハ長調で一区切りを打ちます。

⑤ D 11:57~

Dではトリオ主題がハ長調で始まり、この主題を用いて曲が進行します。Dの部分は、ほぼこの主題を応用した形が扱われff(フォルティッシモ。非常に強く)になった後、徐々に音量を落としやがてヘ長調の属和音がPP(ピアニシッモ。非常に弱く)が鳴らされるとCに戻ります。

⑥ C 12:14~

再びCにもどり特に変形された部分はなくヘ長調で終わります。この後、繰り返しを行ったあとD.C.(ダ・カーポ。曲の冒頭に戻る。)をしてメヌエット部をもう一度演奏して曲を締めくくります。

5 解説 第4楽章

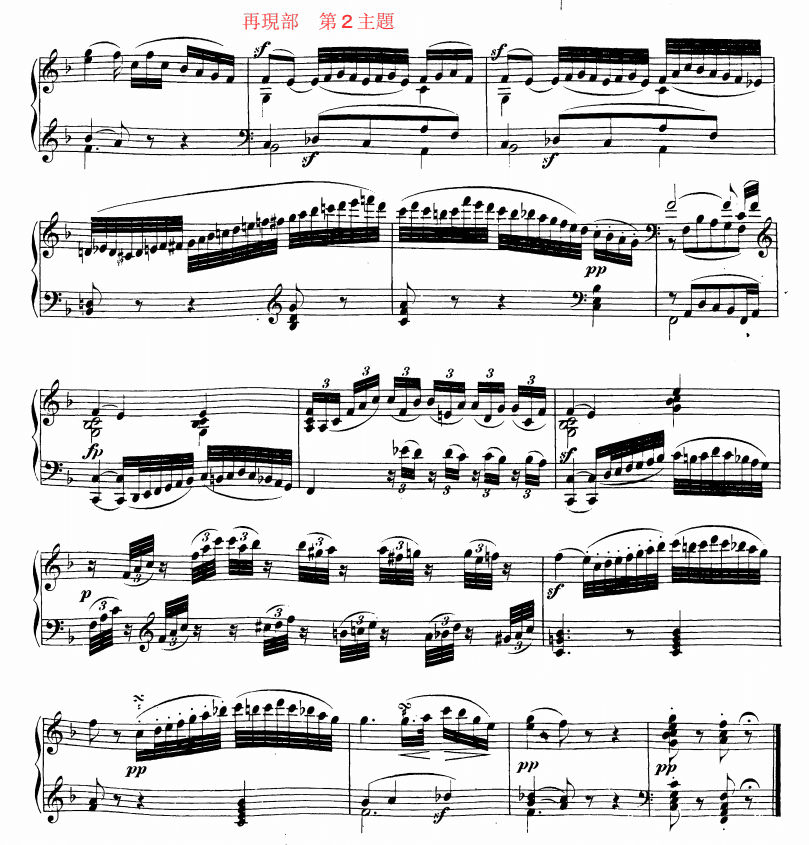

① 提示部 第1主題 13:40~

"Prestissimo(プレスティッシモ。非常に急速に)"で左手の3連符の伴奏のもと、第1主題が現れます。この楽章は全体的に3連符が支配的になっています。6小節目から新たなフレーズが変イ長調で開始し、すぐにへ短調に戻ります。そして13小節目からは第1主題のリズムを用いてハ短調で推移部に移り、20小節目でハ短調の和声的短音階(ハーモニックマイナースケール)を急速に下降して第2主題部に移行します。

② 提示部 第2主題 14:05~

第2主題はハ短調で3連符を中心として現れます。短調のソナタ形式の楽章は古典派時代では提示部第2主題を平行調(ここでは変イ長調)で出すのが通例でしたが、ベートーヴェンは属調であるハ短調で書いており、先人たちの影響を早くも脱しようという意図がうかがえます。

後半は3連符の伴奏のもと、新たなフレーズが挿入されます。歌のようなメロディが奏でられた後、ハ短調で第1主題が回帰し提示部を繰り返します。

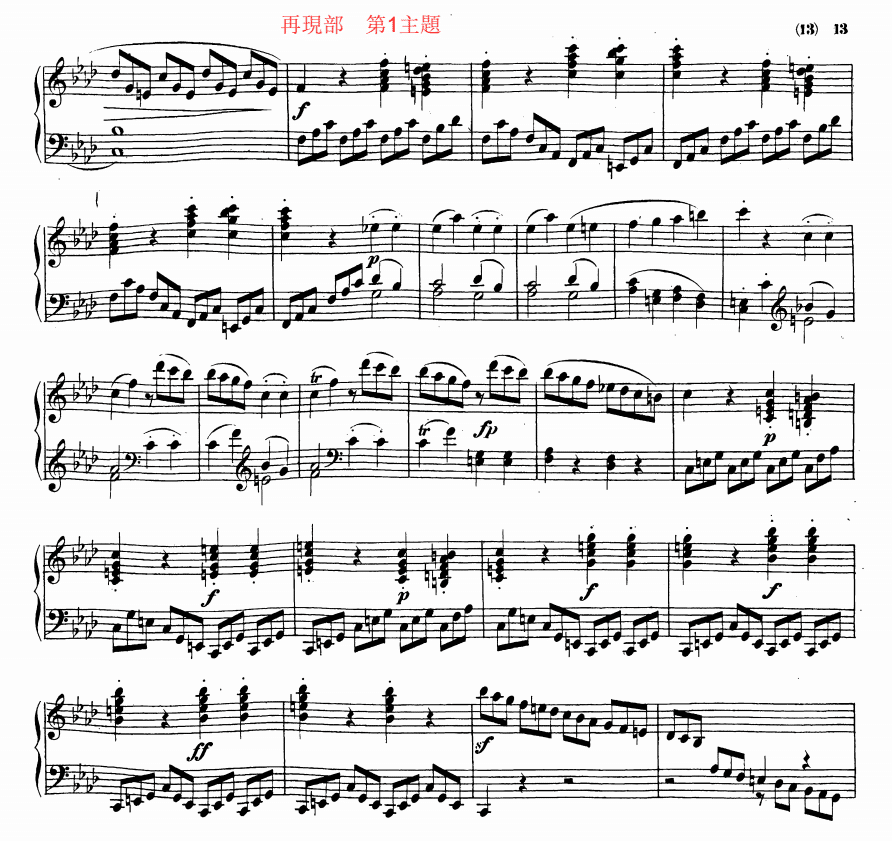

③ 展開部 15:54~

提示部が終わると、急に変イ長調の属和音が現れ展開部に移ります。展開部前半は全く新しいフレーズが変イ長調で現れます。展開部は提示部の何らかの素材を用いて始めることがほとんどなのでこの始まり方は異例ともいえます。"sempre piano e dolce(センプレ・ピアノ・エ・ドルチェ。常に弱くかつ柔らかく)"の指示のもと優しく奏でられます。この部分はほぼ一貫して変イ長調のままです。

後半では第1主題を変イ長調で開始し、やがてへ短調に戻ります。

3連符と第1主題のリズムを組み合わせて曲が進行し再現部へと移ります。

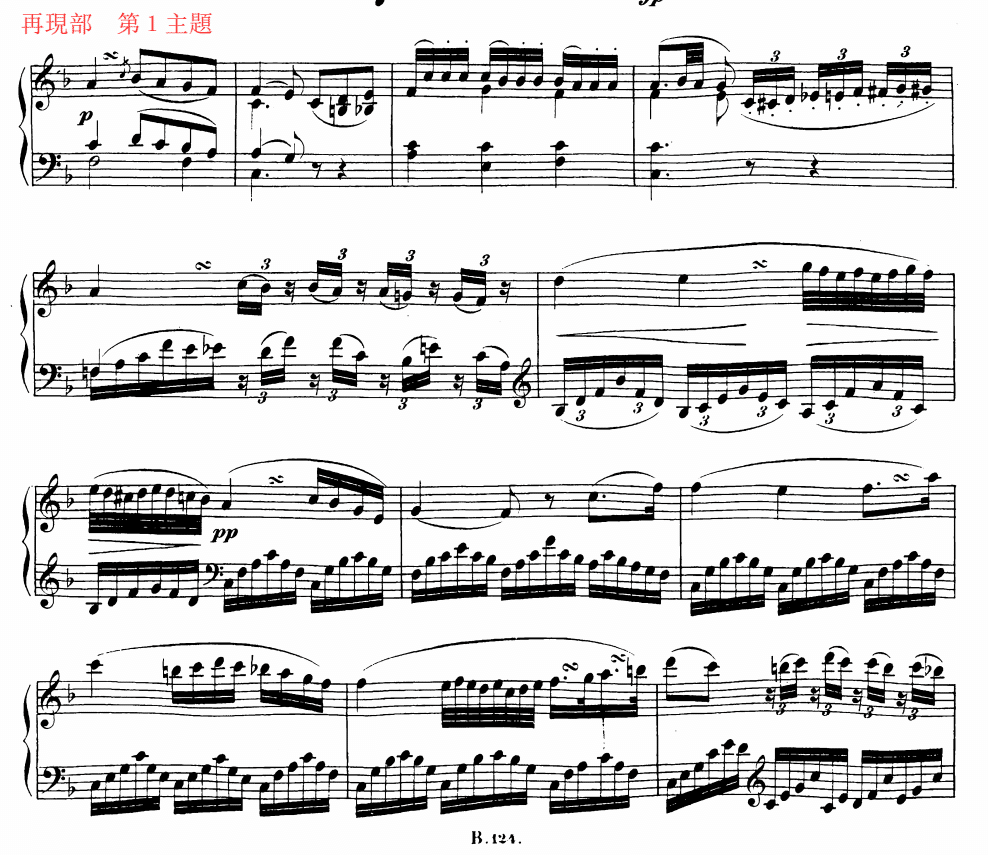

④ 再現部 第1主題 17:34~

再現部は型どおりに開始され、推移部もへ短調のまま第2主題部へ移ります。

⑤ 再現部 第2主題 18:01~

再現部第2主題もへ短調で現れます。多少和声が変更されている部分はありますが、ほとんどは提示部通りです。

再現部第2主題部後半も提示部と同じように再現され、最後も3連符と第1主題を組み合わせたフレーズが現れ、へ短調主和音のアルペジオを一気に下降してこのソナタを締めくくります。

6 総括

以上となります。いかがでしたか?

分析してみるとこのソナタはフレーズを何個も何個も使わずに、最小限のフレーズを使って曲を構築しているなという印象でした。主題群を中心として、新たなフレーズの出現を最小限にとどめている感じがします。ベートーヴェンが25歳の時に完成した作品ですが、この時期は様々な作曲家に教えを乞うていた時代で、その時に得た体験を彼なりに表現した作品であるなと改めて感じました。

長くなりましたがご覧いただきありがとうございました。

この他にも楽曲分析を行っております。

よければ他の記事もご覧ください。

また作曲したり

初心者向けの音楽理論の記事を書いています

合せてご覧いただけたら幸いです。

またスキ、コメント等非常に励みになりますので、よかったと思った方ぜひお願いいたします。

いいなと思ったら応援しよう!