構成音の転位② 一歩進んだ和声学 Part 43

前回から引き続き構成音の転位について紹介していきます。

1 転位音の名称

転位音はその形態に応じて以下のような名前が付けられます。

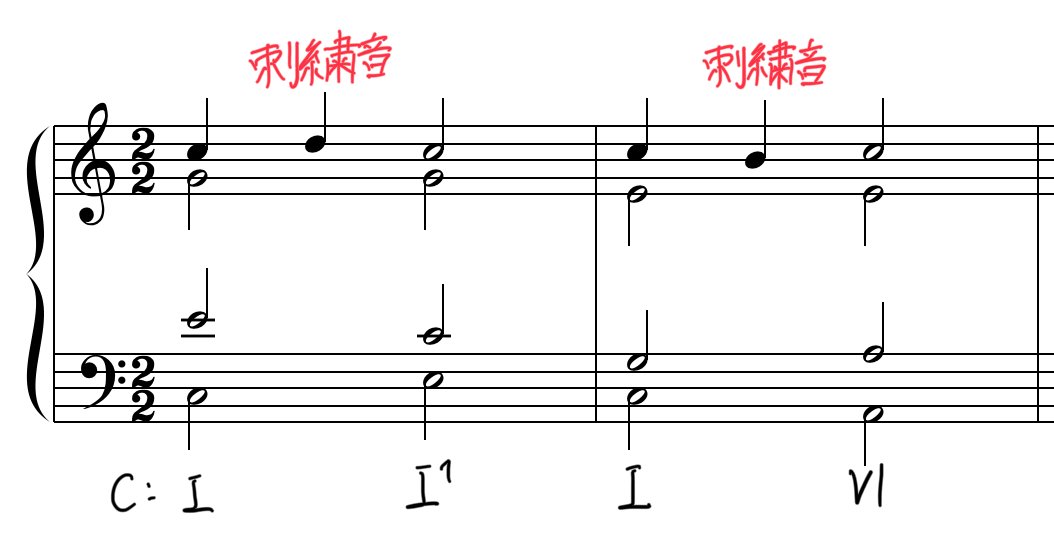

(i) 刺繍音

原位音と原位(等高)音に挟まれている転位音を刺繍音といいます。

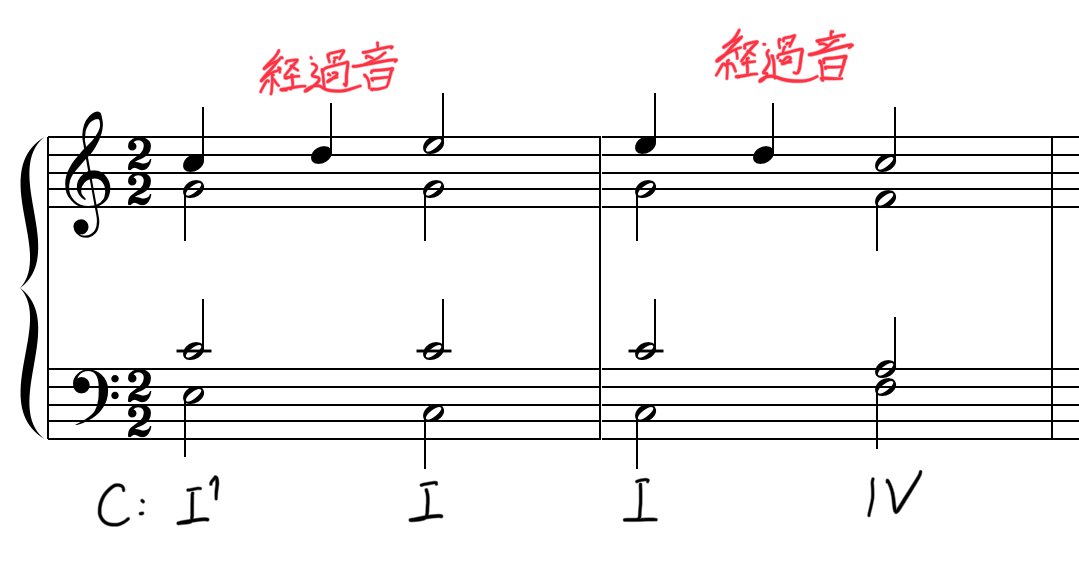

(ii) 経過音

経過解決する転位音を経過転位音といいますが、ただたんに経過音とも呼ばれます。

(iii) 倚音

和音交替点、内部変換点において発生する転位音は倚音と呼ばれます。倚音は復元解決します。

とある倚音の先行音が

原位(等高)音であるならば刺繍的倚音

原位と逆方向の隣接音ならば経過的倚音

と呼ばれます。

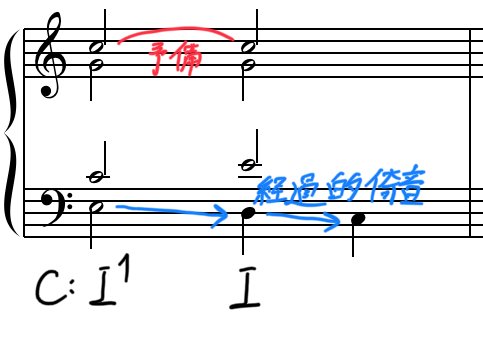

(iv) 掛留音

和音交替点における復元転位音は、先行する定位等高音から結合されて到達するのであれば、その音を掛留音と呼びます。

(v) 先取音

保留転位音を先取音とも呼びます。

(vi) 逸音

過復元転位音を逸音とも呼びます。

2 楽譜から転位音を探し出してみる

ここで例を使って、メロディの中に転位音と構成音を判別してみます。和声を分析するにあたって何が和音の構成音なのか、何が転位音なのかを判別するのは重要なことです。和音の構成音と転位音とを区別する練習をしてみましょう。

モーツァルトのきらきら星変奏曲第1変奏の一部を抜粋して分析してみましょう。

まずは和声を分析します。和音は以下の通りです。

さて、分析した和声から構成音と転位音を判別します。転位音には赤の矢印を付けています。

構成音と転位音を分別し終えたら、刺繍音や経過音など、更には解決の延引、転位音への解決などを分析してみます。

分析の結果、以下のようになりました。

いかがでしたか?

最初は転位音を判別するだけで十分です。判別ができるようになったら転位音の種類を分けてみるのが良いでしょう。

3 同種構成音と異種構成音

種類の同じ構成音を同種構成音といい、種類の異なる構成音を異種構成音といいます。

そしてある声部の転位構成音(a)に対して、他の声部における

同種の定位構成音をaの同種定位音

異種の定位構成音をaの異種定位音

といいます。

これらの配置についてはある程度の制限が存在します。

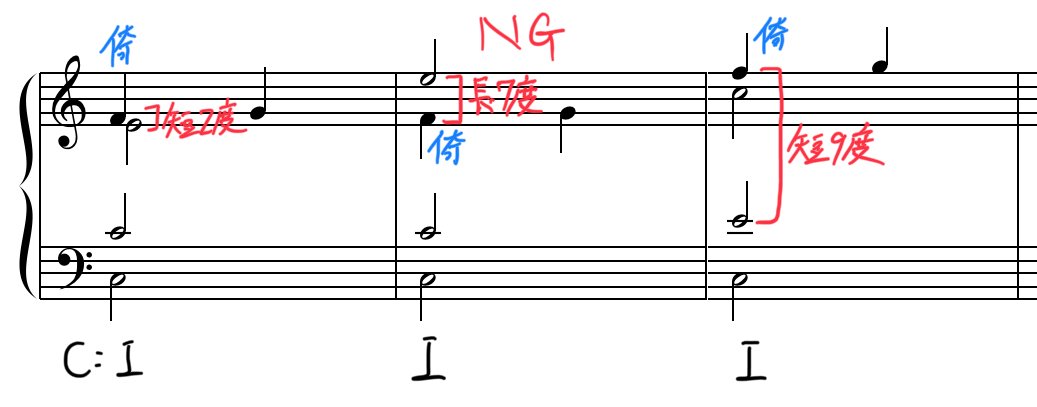

4 同種構成音どうしの配置制限

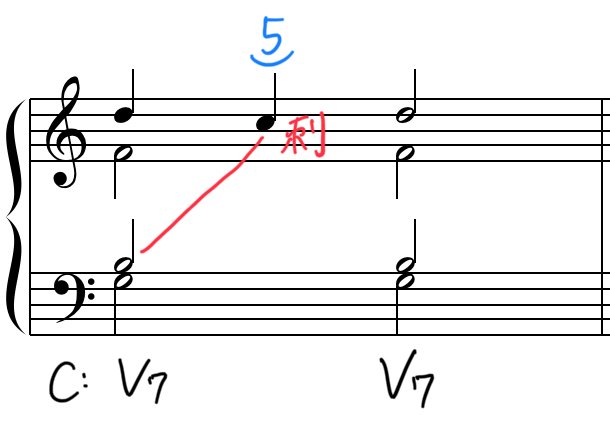

(a) 復元転位音(倚音、掛留音、刺繍音)とその同種定位音とが、2度を形成してはいけません。

(b) 倚音、掛留音の上方に、その同種定位音を置いてはいけません。

ただし、経過的倚音の場合は、同種定位音が予備されるのであれば許されます。

(c) 倚音、掛留音の下方にその同種定位音を置くことは、バス以外はなるべく避けるべきです。

こちらも同種定位音が予備されるのであればこの限りではありません。

例外的にIの和音第1転回形において、テノールに定位第5音、ソプラノに上方転位第5音を置くことは常に許されます。

5 異種構成音どうしの配置制限

(a) 経過音とその異種定位音とが、短2度を形成してはいけません。

(b) 下方倚音、下方掛留音とその異種定位音とが、短2度、長7度(それぞれ複音程を含む)と形成してはいけません。

ただし、刺繍的倚音の場合は異種定位音が予備されるのであれば許されます。

(c) V諸和音における定位第3音と下方転位第5音(固有I)が同時に現れることは避けた方がよいです。

ただし、下方転位第5音が先取音として現れる場合は許されます。

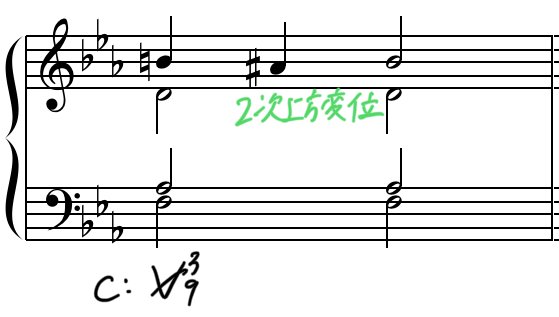

(d) 定位音度とその変位音度とが同時に出現しても、一方が転位音であれば差し支えありません。

1つだけ避けるべきものがあり、短調においてV9の和音根音省略形において、定位第9音(VI)と下方転位第3音(上方変位VI)が同時に出現するのは避けた方が良いです。

ただし、この下方転位第3音(上方変位VI)が更に上方変位された場合は許されます。構成音、転位音が2回上方変位されることは2次上方変位といいます。

6 終わりに

次回も転位音についてを紹介してきます。転位音を含んだ形で連続8度や連続5度、並達8度や並達5度などが許されるのか、または禁止されるのかを見ていきたいと思います。

よければ他の記事もご覧ください。

また作曲もしています。

合せてご覧いただけたら幸いです。

またスキ、コメント等非常に励みになりますので、よかったと思った方ぜひお願いいたします。

いいなと思ったら応援しよう!