借用和音と所属転換 一歩進んだ和声学 Part 33

今までの登場した借用和音については、確定度の低い内部調の所属和音を、仮に主調の所属和音としてみなしていました。つまりvVの和音、準固有和音は以下のように書き換えることができます。

ある内属和音の所属を、内部調から主調へ仮に転換することを、所属変換といいます。今回はこの所属変換を詳しく見ていこうと思います。

1 所属変換

所属変換は内部調(x)の所属和音(X)を主調の所属和音とみなすことです。

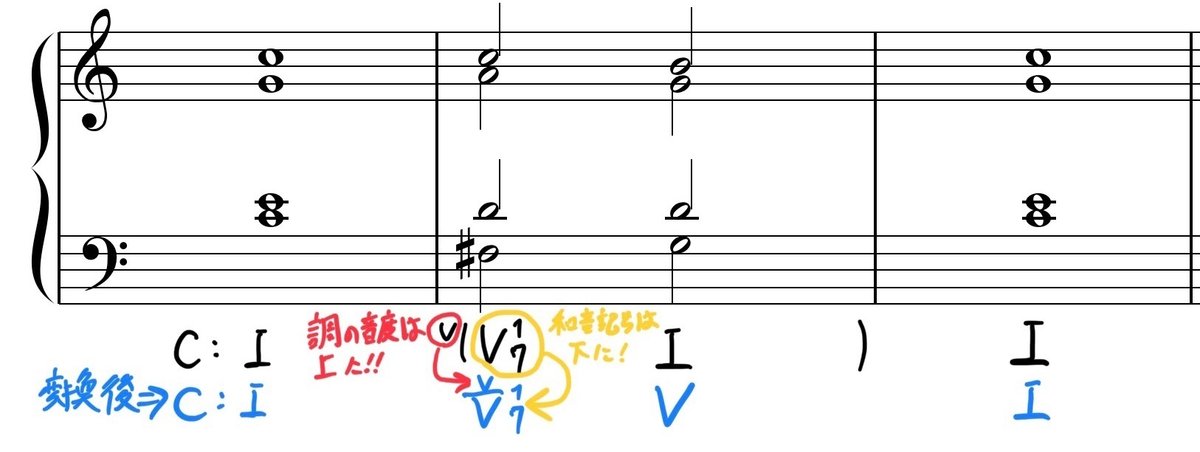

上記の例1の場合、内部調V調のIの和音と主調のVの和音は同一です。その場合は内属記号()とIを取り去って、調の音度をそのまま和音の音度とし、転回指数はそのままにします。

もう一つ見てみましょう。

この場合は内部調II調のIの和音第1転回形と主調のIIの和音第1転回形は同一です。この場合は内属記号()とIと取り去って、そのまま調の音度を和音の音度とします。転回指数もそのままにします。

その内部調(x)が副次調(近親調)の場合には、Xは常に主調の固有和音となるので、借用和音とは扱われません。

そして、内部調(x)の所属和音(X)がIの和音以外だった場合、内属記号をはずし、調の音度(x)を上に、和音記号を下に配置します。

例1の場合は調の音度であるVを上に、和音記号であるVを下に配置します。今まで登場したvVの和音の表記方法と同じです。

例3の場合、調の音度であるIIを上に、和音記号であるVを下に配置します。

これらの和音は借用和音です。

2 準固有和音の所属変換

長調の同主短調の固有和音を借用したものを準固有和音といいました。

これは内部調が〇I調であるので、内属記号と〇Iを取り去り、残った和音記号の左側に〇をつけます。

これは今まで登場した準固有和音の表記方法と全く一緒です。

3 所属変換の練習

では、以下の問題を使って所属変換をしてみましょう。

まとめると

内部調(x)にある所属和音(X)の中で

Iの和音が存在する場合、そのままxを和音の音度とします。転回指数はそのままで。

それ以外の和音は、xを上に配置し、Xを下に配置します。

内部調が〇I調の場合は内属記号と〇Iを取り去り、和音記号の左側に〇をつけます。

これらをふまえて解いてみましょう。

正解はこちらです。

ではもう一問やってみましょう。

主調がここではト長調です。

所属変換できますか?

では正解の発表です。↓

いかがでしょうか?合っていましたか?

4 終わりに

所属変換、なんとなくわかったでしょうか?

次回は所属変換がどのタイミングで使われるのかを詳しく見ていこうと思います。

よければ他の記事もご覧ください。

また作曲もしています。

合せてご覧いただけたら幸いです。

またスキ、コメント等非常に励みになりますので、よかったと思った方ぜひお願いいたします。

いいなと思ったら応援しよう!