戦後映画史の傑作選、若年の感性が考える10の名作

人間が人間らしく生きる上で必要なのは文化だ。

とりわけ映画は、生活や人生に彩りを添えるための哲学とデザインを教えてくれる。

世界ではウクライナ侵攻が勃発。

パンデミックに戦争、ここ近年で、20世紀前半以前に世界史の針が巻き戻ってしまっているようだ。

こんな世相が暗い今だからこそ、何を感じ、何を考え、どう生きるかを問い直してくれる映画が愛おしい。

この映画を評価する上で、世代というのは極めて重要なファクターである。

制作当時の社会の温度感、流行、社会情勢、経済などの時代背景が、少なからず制作陣と評論陣の感性に影響を及ぼしていて、ある程度その時代においては感覚的なコンセンサスがとれているものの、以降、その時代を経験した世代と、そうでない世代が見て感じる「タクシードライバー」(1976) では、その後味に大きな差異があるように思われる。

21世紀以降に生まれてきた私のような映画史的新参鑑賞者は、名作と仰がれている作品でも、なんとなく世界観に馴染めなかったり、没入感に乏しくて理解しにくい作品なんかが少なからずあったりする。

なので今回は、今日までに生まれた名作の中から、若い感覚に基づいて個人的フェイバリット10を紹介してみようと思う。

【mother!】

ダーレン・アロノフスキー

2017年公開、ジェニファー・ローレンス主演のサイコスリラー。

郊外の美しい一軒家で、穏やかな暮らしを営んでいた夫婦のもとに、謎の男が訪ねてくる。

妻はその男に不信感を抱くが、夫は快く迎え入れる。その日から、夫婦の家に徐々に訪問者が押し寄せるようなり、家は混沌状態。耐えきれず癇癪を起こす妻が何度も退去を訴えるが、真剣に取り上げようとしない夫と多数の訪問者達。そして夫婦と美しい家に次々と悲劇が起こる。

旧約聖書の創世記をなぞらえたプロットで、夫婦が暮らす一軒家が地球のメタファーとして表現されているという壮大テーマ。

旧約聖書を題材とした作品は少なくないものの、鑑賞者を創造主の視点に立たせるといったような表現、筋書き、演出はなんとも斬新で狂気的。

ダーレン・アロノフスキー監督は「π」(1998)で私は知ったのだが、独創的で鬼気迫る視点の描き方は圧巻、鬼才としか言いようがない。

【The Holy Mountain】

アレハンドロ・ホドロフスキー

1973年公開、シュルレアリスム的なファンタジー映画。ジョン・レノンやジョージ・ハリスンらから支持され、ジョン・レノンとオノ・ヨーコが制作資金を援助していたことでも注目。

60年代後半あたりから起きたサイケデリックムーブメントを代表するような映像美かつ、ストーリーなど説明するのも野暮だと、そう思わされるほど感覚的で、シュルレアリスム的である。

アレハンドロ・ホドロフスキー監督作品は、どれも強烈なカルト的アート性を孕んでいるが、この作品がやはり突出しているように思われる。

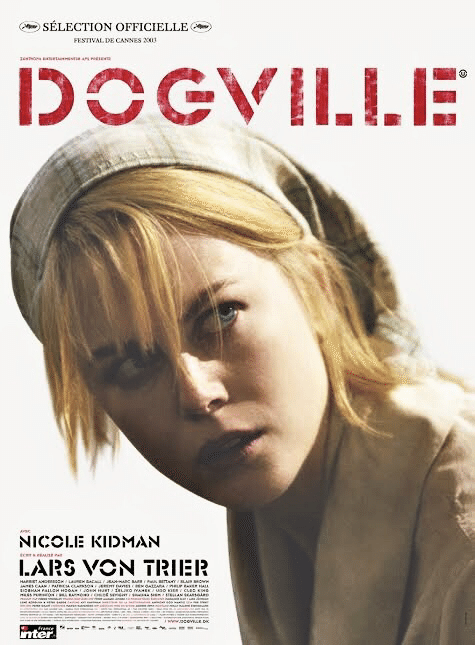

【DOGVILLE】

ラース・フォン・トリアー

2003年公開、ニコール・キッドマン主演。

舞台は大恐慌時代のロッキー山脈の廃れた鉱山町ドッグヴィル(犬の町)。その小さな町で医者の息子トムは偉大な作家となって人々にすばらしい道徳を伝えることを夢見ていた。

そこにギャングに追われているという女性、グレースが逃げ込んでくる。トムは追われている理由をかたくなに口にしないグレースを受け入れ、かくまうことこそが道徳の実践だと確信し、町の人々にグレースの奉仕と引き換えに彼女をかくまうことを提案する。

グレースは受け入れてもらうために必死で町の仕事の手伝いなどを努め、町の人とうまく心が通うようになる。しかし、住人の彼女への要求は次第に苛烈化していき、身勝手なエゴへと変貌していく。

鬱展開映画の巨匠、ラース・フォン・トリアー監督は、「ダンサー・イン・ザ・ダーク」でよく知られているが、こちらの作品も、人間の本質をつきつける強烈なインパクトを残す、秀逸作品。

【夜は短し歩けよ乙女】湯浅政明

2017年公開、森見登美彦による長編小説「夜は短し歩けよ乙女」を原作としたロマンス・コメディ。

同じくシリーズのアニメ、「四畳半神話大系」も注目。

京都大学と思われる大学や周辺地域が舞台。

さえない男子学生と無邪気な後輩女性の恋物語を2人の視点から交互に描く。諧謔にあふれる作品で、ときに現実を逸脱した不可思議なエピソードを交えていて、古典文学や近代詩からの引用が多く、タイトルは吉井勇作詞の『ゴンドラの唄』冒頭(いのち短し 恋せよ乙女)からとったもの。

とにかく作画、色彩が美しく、爽やかで快活な気持ちになれる。

閉塞的になりがちな日常生活を脱し、あらゆる経験に積極的に飛び込んでみるということの尊さと華やかさ、健康さを教えてくれる。

【カッコーの巣の上で】

ミロス・フォアマン

1976年公開、ジャック・ニコルソン主演。

ケン・キージーが1962年に発表した同名のベストセラー小説が原作。精神異常を装って刑務所での強制労働を逃れた男が、患者の人間性までを統制しようとする精神病院に反抗し、自由を勝ちとろうと試みる物語。

これまた狂気的な作品であるが、コメディ的な要素も節々に散りばめられていて、キャストの演技力がそのバランスを引き立たせている。

とりわけジャック・ニコルソンの演技力は圧巻で、2012年に英『Total Film』誌は「映画史に残る演技ベスト200(The 200 Greatest Movie Performances of All Time)」にて、第1位にこの映画でのジャック・ニコルソンの演技を選んでいる。

【ミッドサマー】 アリ・アスター

2019年公開、フローレンス・ピュー主演。

アメリカの大学生グループが、留学生の故郷のスウェーデンの夏至祭へと招かれる。

のどかで魅力的に見えた村はキリスト教ではない古代北欧の異教を信仰するカルト的な共同体であった。この村の夏至祭は普通の祝祭ではなく、人身御供を求める儀式であり、白夜の明るさの中で、大学生一行は村人たちの異様なあり様を目の当たりにする。

この異様で、優美で、幻想的な狂気を、この世界観を紡ぎ出せるのは、アリ・アスター監督ただ一人の他いないだろうと私は思う。

アメリカの大学生グループの間では、面倒なメンヘラ彼女というキャラ付けになってしまう主人公のダニーが、カルト的共同体の絆や共感性の高さに、次第に心惹かれていく様は非常に考えさせられる。

ある地点Aでの常識は、別の地点Bでの非常識であるというな、単純なカルチャーショックの擬似的体験を通して、自分自身の本来所属する場所とはどのようなものであるかを突きつけられているとでも言うべきだろうか。

【時計じかけのオレンジ】

スタンリー・キューブリック

1971年公開、巨匠スタンリー・キューブリックの言わずと知れた名作。

もはやこの作品に関しては細かい説明は不要だろう。

映画史に永遠に残るアートだ。

キューブリックの映像美と色彩センスにはどの作品も脱帽させられるが、とくにこの作品では全体のハコニワ感がより一層不気味で、完全に独立する空間を作り出してしまっている。

個人的には、ベートーヴェンが流れながらアレックスがナンパした女性と性行為をする映像が倍速で流れるシーンが大好きだ。

細やかなカット全てに記憶に残る形でインパクトを施してくるキューブリックの映像センスには頭が上がらない。

【インターステラー】

クリストファー・ノーラン

2014年公開、クリストファー・ノーランの代表作の1つ。

舞台は近未来の地球。植物の激減と食糧難で滅亡の危機に瀕した人類は、居住可能な惑星を求めて宇宙の彼方に調査隊を送り込む。クルーの1人として選ばれた主人公クーパーは、もう会えないのではと泣きじゃくる娘に必ず戻ると約束して、宇宙への探索に身を投じる。

緻密に設計されたストーリーと美しい伏線回収。映像美のみならずプロットまでも彫刻のように硬質で優美だ。

特殊相対性理論に基づいた宇宙論と、それを応用して展開される新しいリアリティドラマ。

クオリティでいえば映画史随一の名作であることは明白だ。

【家族ゲーム】森田芳光

1983年公開、松田優作主演

三流大学の7年生で、なぜか植物図鑑を持ち歩いている奇妙な男、吉本勝。

出来のいい兄とは反対に問題児の中学3年の弟・沼田茂之の家庭教師をすることになるが、受験を通して露わになっていく沼田家の諸々の問題に吉本は介入していく。

おそらくこれは、制作当時の一般家庭が抱える言葉にしずらい気持ち悪さのようなものをついた痛烈な作品なのであろうが、当然ながら私はその時代を生きる人間をした経験がない。しかしながら、この作品おいての本質的なテーマである沼田家の絶妙な気持ち悪さのようなものは、現代においてもなお色褪せることなく問題提起の役割を果たすように思われる。

やはりこの映画でとくに注目したいのは、食事シーンの汚さである。

森田芳光監督は、意図的に食事を汚らわしい行為であるかのように撮影するという表現を多々用いるが、この作品もご多分にもれず登場人物達が忙しなく料理を口にかき込んでいくシーンが何度かある(笑)。

芸術家であり、映画監督でもあるヤン・シュヴァンクマイエルも、同様に意図的に不快感を催すような食事描写をすることで有名だが、これはシュヴァンクマイエル自身、食事があまり好きではないことに由来しているらしい。なので私は勝手に森田芳光監督も同様な感覚の持ち主なのではないかと思っていたり。

【ベンジャミン・バトン】

デヴィッド・フィンチャー

2008年公開、第81回アカデミー賞では作品賞を含む13部門にノミネートされ、美術賞、視覚効果賞、メイクアップ賞を受賞した作品。

老人の肉体で生まれてきた赤ん坊が、捨て子として養護施設に置き去りにされた。彼はそこで大切に育てられ、成長するにつれ逆に若返っていく。そんな不思議な肉体をもって生きていくベンジャミンの人生を描く感動作品。

もはや私は、この物語を想起するだけで涙が溢れそうになる。何故だろうか。

人生の始まりから終わりまで描き切る作品には、クオリティを問わず必ず涙させられてきたが、ベンジャミン・バトンは隣人愛、恋情、純愛、全てが胸が痛くなるほどリアルに、かつロマンチックに描かれているのである。

ベンジャミンという男の生涯を描く作品なので、鑑賞者の年齢がどのステージにあるかで捉え方がまた変わってきたり、共感できる幅が変わってきたりするのがまた面白いところで、私はきっとその違いを毎度楽しむために一生この映画を定期的に見ることだろう。

そしてきっと、歳を重ねるほどにスクリーンの前で瞳を潤わす時間も長くなることだろう。

以上が、私が個人的に名作と思っている作品の数々だ。

正直、映画に関する知識とセンスでいえば私はまだミーハーの類であり、アーカイブオタクの見識の領域には到達していない身の程だと思っている。

なので、ここに記載していないもので熱狂的に推せる作品などがあれば是非コメントで教えて頂きたい。

ちなみに、今回は映画についてのフェイバリットを羅列してみたが、同じようなタイトル、構成で生意気にも音楽編を以前に投稿している。

興味があればこちらも目を通して頂きたい。

ともあれ、今後も世界は様々に形を変えど、しばらくは人間を中心に据えて存続していくようなので、それに伴って生まれてくる映画といった文化に目を見張り、束の間の情動に身を委ねて生きていきたいものである。