地理旅#11「チベット編③~聖地の引力」

生きる、死ぬ、そして還る

僕ら教員一行は、拉薩の町中を巡ったあとでチベット人の民家にお邪魔して、夕食をご馳走になった。

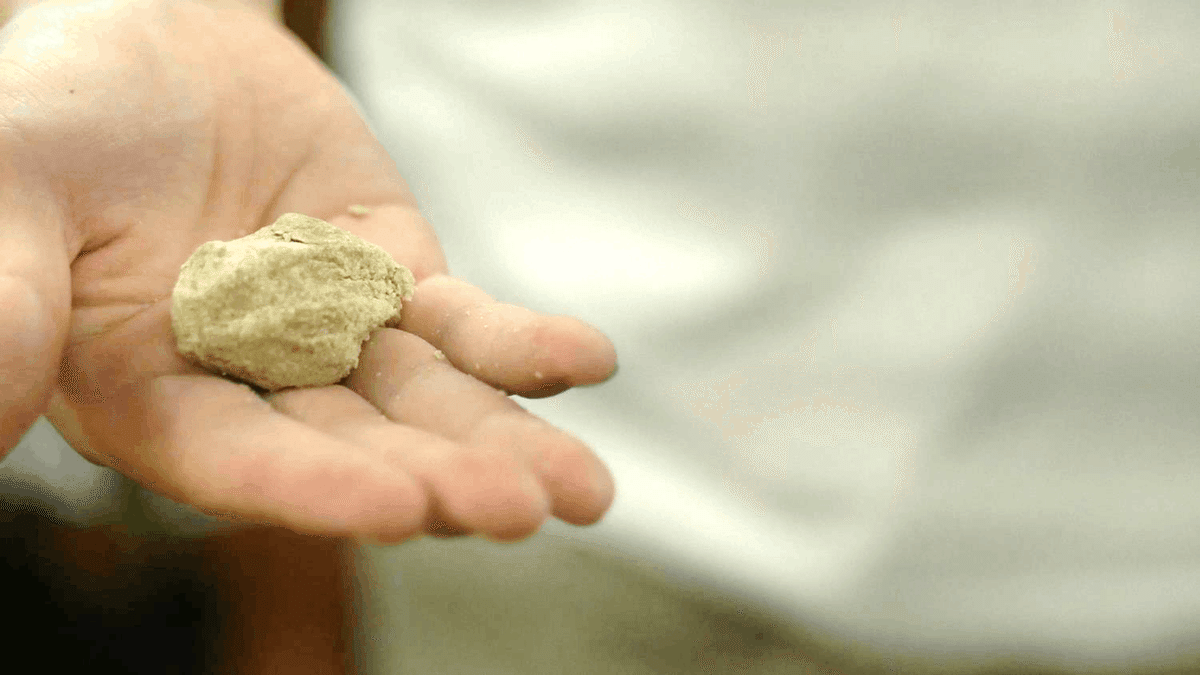

まずはお母さん手作り、チベットのソウルフード・ツァンパ。日本でいうところのオニギリ的ポジションだろうか。

ツァンパは、粉状にした裸麦にバター茶を入れ、手でこねて作る。味は素朴で、麦こがし、きな粉といったところ。口の中の水分は持ってかれた。

ヤク肉の煮込みとカレーも作ってもらった。殺生を嫌うチベット仏教徒だが、厳しい自然環境下では動物の命を頂かずして生き長らえることは容易ではない。

ヤクは一頭で家族一年分の肉を得られるため、罪が比較的軽いとされるのだという。臭みもなく、とてもジューシー。カレーはサラサラのあっさりタイプ。何より、失われし口の潤いが戻ってきて、大変美味しかった。

チベットお宅訪問を終え、いよいよ旅も終盤。3大聖湖のひとつ、標高4,700mのヤムドク湖を目指した。

道中、拉薩川にタルチョが結われていた。タルチョは、経典が描かれたカラフルな旗で、なびくことで風がお経を代読してくれるというもの。なんと便利な。

輪廻転生を信じる彼らの死生観も、なかなか興味深い。チベットでは鳥葬が80%を占める。ただし、幼児や動物、鳥葬費用が払えない貧困層は水葬を行う。

川には屍が流れているかもしれない上に、殺生を良しとしないチベット仏教徒は、ヤクと比べて幾分小さい「魚」を食べる文化が根付いていない。

話を戻して、鳥葬とは、亡くなったら「鳥」に屍を捧げる葬儀の方法である。「他者のために」あるチベット仏教徒の肉体は、お布施として自然のために、自然に還る。その一貫性、徹底っぷりには恐れ入る。

ガンジスに注ぐブラマプトラ川の上流・ヤルツァンポ川を渡り、バスはゆっくりと標高を上げる。十分な睡眠と水、ダイアモックス(高山病の薬)で備えたが、さすがに手足の指先が痺れてきた。若干、頭も痛い。

標高3,700mの拉薩から更に1,000m登り、標高4,700mのヤムドク湖に到着した。あいにく曇っていたが、語源でもある「トルコ石の湖」の通り、ターコイズブルーが穏やかに輝いている。

ヤムドク湖を臨むカンパラ峠には、おびただしい数のタルチョが結われていた。風になびく、とかいう量ではなかった。これだけの巡礼者がここを訪れたということだ。

五体投地で旅をしているチベット人家族ご一行も目にした。想像のできない苦行をしている彼らを脇目に、僕は大きなものの存在を感じた。はじめて、「誰か」に対して祈りを捧げた。

揺れ動くチベット

チベットの旅では、日本人ガイドに加え、2人の現地ガイドが同行してくれた。チベット族女性のダワ・ドルマさんは、親の意向もあって大学に進学し、その後ツアーガイドになったという。しかし、本当は出家して尼さんになりたかったんだと、優しく語ってくれた。

僧侶や尼はチベット人にとって畏敬の対象で、おじいさんが望んでいたそうだ。ガイド中、少しでも時間があれば、マニ車を回し、経典を唱えていた。マニ車の中には、経典が入っている。ぐるぐる回すと、回した分だけお経を唱えるのと同じ功徳を得られるのだという。

チベットでは、中国政府による民主改革以前は識字率がわずか2%程度と言われてきた。しかし、この50年間で大幅に改善された。それでも、15歳以上での文盲率(2006年)は45.65%となっている(※注)。そんな事情もあって、マニ車やタルチョに「代読」してもらうということが、この地では必要であったという背景もあるのだろう。

チベット寺院には、ハンディ・マニ車を回しつつ、中型マニ車を回すというポイント2倍取りの猛者もいた。余談だが、最近では太陽光で回り続ける「ソーラーマニ車」なんていう代物も登場したらしい・・・。

もう一人のガイド、デンキュウ・ドルジェさんは、インドや北京でも学んだ経験があるという。外の世界を見てきたこともあって、伝統的なチベット人というよりも、しっかりビジネスのことも考えてるタイプの方だった。

ドルジェさんの実家は半農半牧を営み、チベット文化を支えるヤク放牧と裸麦栽培を行なっているらしい。ただし、中国政府は遊牧民の定住化政策を進めており、後継者不足にも悩まされていた。もちろん、2人のガイドは、政治的な発言は一切していなかったが。

いま、チベットは根本から揺さ振られている。

二重の格差

いま、チベットは二重の格差の危機に瀕している。一つは「よそ者」である漢族との格差拡大である。そして、もう一つはチベット族内での格差拡大である。

チベット自治区の経済成長率は2000年代には軒並み10%超を記録した。政治的不満は押し込め、漢族の流入による投資、観光ブームに商機を見出だし、豊かになっていくチベット族も少なくないという。積極的に中国語を学ばせ、北京や上海に留学させるなど、教育熱も高まっているらしい。

一方、農牧民が拉薩などの都市部などに流れてきても、教育を受ける機会に恵まれず、職がなく収入が安定しなければ、拉薩の経済発展とは相反して、社会的な疎外感を感じざるを得ないだろう。

さらに、急速な経済成長に伴うインフレや物価上昇により、家計は圧迫されている。一部の人々だけが西部大開発による“豊かな暮らし”を享受しているのが現状である。結果として、チベット自治区内の都市部と農村部の所得格差は、中国全体と比較しても大きくなっている。

近年のチベット人による暴動では、もはや宗教的・政治的な要求が中心ではなく、漢族やそのレストラン、宝石店などといった経済活動の拠点を襲うことも多いという。

いま、チベットで起こっていることをシステムとして示せば、以下のようになるだろうか。

拉薩のチベット人街で、子どもたちと出逢った。邪気のない彼らの未来は、これから、どう揺れ動いていくのだろう。

聖地の引力

中央政府の政策と漢族の流入によって、確実にチベットは変容しつつある。しかし、宗教弾圧を行えば行うほど、チベットの人々はアイデンティティを自覚し、強化していることは、歴史を振り返れば想像に難くない。

ただ、真の意味でチベット文化を滅ぼし得るのは、消費欲求に駆られた人間の性、つまり人々の心そのものであるように思えた。市場主義経済の流入は、確実にチベットを濁流に飲み込みつつある。決して他人事ではない。

1997 年公開の映画『セブン・イヤーズ・イン・チベット』の中で、チベット族の女性は、西欧先進国の象徴として描かれたオーストリア人の登山家ハインリヒに向かってこう言い放った。

西洋では、あらゆる意味で頂点を極める人が英雄。

私達の理想は自我を捨てること。

目立つことが重要ではないの。

なぜ、チベットの人々は未だ苦行に挑むのか。グローバル・スタンダードが世界を覆い尽くし、合理性・利便性を追求した行末にあるものは何か。

繰り返される歴史の中で失われつつあるものを、じっくり、静かに、見つめなければならないときが来たのだろう。

エルサレムでも、ヴァラナシでも、同じことを考えさせられた。聖地には、引力がある。