(2023/04/22/土)5号墳(生目古墳群)

本日紹介します写真は、日曜日(2023/04/16/日)宮崎県宮崎市生目に有る国指定史跡・生目古墳群に行った際に撮影した写真です。

撮影した写真を備忘録としてここに残して行きたいと思います。

※こちらの古墳は以前紹介した事があるので、その時の記事のリンクも紹介致します

本日の写真

石噴きが復元された前方後円墳『5号墳』

3号墳から5号墳に行く為に通ったルート

昨日紹介致しました三号墳の横に有ります。

『古墳の石積み再現展示』で培われた葺石の石積技術を使って復元された、建造当時の状態に近い古墳です。

5号墳の付近の看板

三号墳の前方部から降りて、5号墳を見た所。

三本の杭と、キャラクター付きの解説看板が設置されています。

3本の杭は木製で、それぞれ文字が書かれています。

又、こちらの5号墳は他の古墳に設置されているコンクリートの杭が、墳丘の外側、歩道に沿ってに設置されている様です。

『サブ駐車場』『5号墳』『19号地下式横穴墓』と記載されています。

5号墳のキャラクター付き案内看板

木製の杭の横には、キャラクター付きの解説看板が設置されています。

こちらの解説パネルも、先日紹介した14号墳・15号墳の看板や、3号墳の看板と似ていますが……

なんか、キャラクターが違う様です。

こちらに設置されたキャラクターは口を閉じており、表面の質感もざらざらしていてかなり違いが有ります。

※こちらが14号墳・15号墳、3号墳のキャラクターです。

ただし、看板を持つようにデザインされた部分はかなり似ており、看板とキャラクターの手の部分が浮いている所までそっくりです。

キャラクターは、3号墳から5号墳に続く道を真っすぐに見つめる様にせっちされていました。

5号墳案内看板内容

話はそれましたが、次に看板の内容を紹介致します。

(下の画像は『甦った!5号墳(宮崎市教育委員会)』の全体画面です。)

上記の看板を見やすいように加工してみました。

甦った!5号墳

5号墳は、約1600年前の古墳時代中期の初め頃に築かれた長さ57mの豪族の墓で、生目古墳群内では、小さい規模の前方後円墳です。

古墳は、前方部、後方部ともに2段に造られ、斜面には川原石を重ねて葺き、瓦屋根の様な葺石が有りました。遺体は後円部の最も高い部分に埋葬されています。

また、5号墳には、独特な形をした埴輪が並べられたことも解っており、この地に栄えた当時の豪族の一端ががうかがえます。

この5号墳は、発掘調査の結果をもとに当時の姿に復元しました。

発掘調査時の5号墳

5号墳は墳丘表面のほぼ全体を調査しました。

墳丘に並べられた葺石は、墳丘が崩れるのを防止するためと、墳丘表面を彩るために並べられたと考えられます。約90000の川原石が使われており、人の手によって近くの大淀川から運ばれました。それだけでも、大変な作業だった事でしょう。

奇妙な形の埴輪

5号墳から出土した埴輪も元々は円筒埴輪や壺型埴輪をモデルに作ったと考えられますが、その形は独特なものでした。

埴輪は東側の低地にあった集落から見える東側にだけ並べられました。埴輪の実物は宮崎市埋蔵文化財センターでご覧になれます。

復元工事も大変でした

現在ご覧になっている5号墳は本当の古墳の上に、一旦土を盛り、その上から再度葺石を葺きなおした古墳です。

本当の古墳を傷めない様に慎重な工事をおこないました。土をもったり、葺石を並べる工事は、昔と同じようにすべて手作業で行われました。

そして、上記の看板の奥に有るのが、葺石が復元された5号墳です。

5号墳の様子

墳丘に上る前に、足元の葺石を撮影しました。

石の凹凸を考えられて積まれているのが判ります。

全て川原石(川に有る流されて角が取れた石)の様で、全体的に丸い石ばかりで、裸足で登っても痛くなさそうな感じがします。

では、前方部の角から墳丘に上ってみます。

登っている途中の写真。

古墳のテラス部分がだんだん見えてきます…

1段目を上って後円部を見た所。

後円部に向かって一直線のテラス面が続いています。

何というか約1600年前、一体何を考え、何をモチーフにこの様なデザインの墳丘を作ったのか、凄く気になります。

後方部のテラスの端から後円部を撮影した写真。

後円部が若干中心からズレている事が気になります…

さらに、後円部頂上から前方部を撮影した写真。

後方部も高さが有り、後円部から見ると、後方部の先が崖になっている様に見えます。

後円部から下を覗いて写真を撮影した所。

何気に高さが有るので、落ちると危なそうです。

写真を撮り忘れてしまったのですが、この先に古墳に沿う様に造られた地下式横穴墓19号墳が有ります。

19号地下式横穴墓

19号地下式横穴墓は、上記の5号墳の埋葬施設である後円部のすぐ横に作られています。

5号墳から降りて、19号墳の看板の近くに来ました…

奥に見えるのが5号墳の口縁部です。

看板の奥に何やら、肌色のコンクリート製の穴が見えます…

19号地下式横穴墓の看板

案内看板に近づくと苔の様な汚れが…

この位置は巨大な3号墳の森の下に位置する場所なので、日の当たる時間が少ないのかも知れません。

読みやすいように加工してみました。

5号墳に寄り添う19号墳地下式横穴墓

この19号墳地下式横穴墓は5世紀前半に造られた5号墳の周溝の外側の子の位置から発見されましたが、5号墳が造られた後、間もなくしてこのお墓が造られていたことから、5号墳の埋葬者に近しい関係の人が埋葬されたと考えられます。

玄室からは遺体に添えられた鉄のヤジリが2本出土しています。

また、このお墓の周囲からは、埋葬後にまつり(お葬式)をした際の土師器の高坏や壺がのこされていました。

19号地下式横穴墓のように生目古墳群では、前方後円墳や円墳の周囲で沢山の地下式横穴墓がはっけんされています。

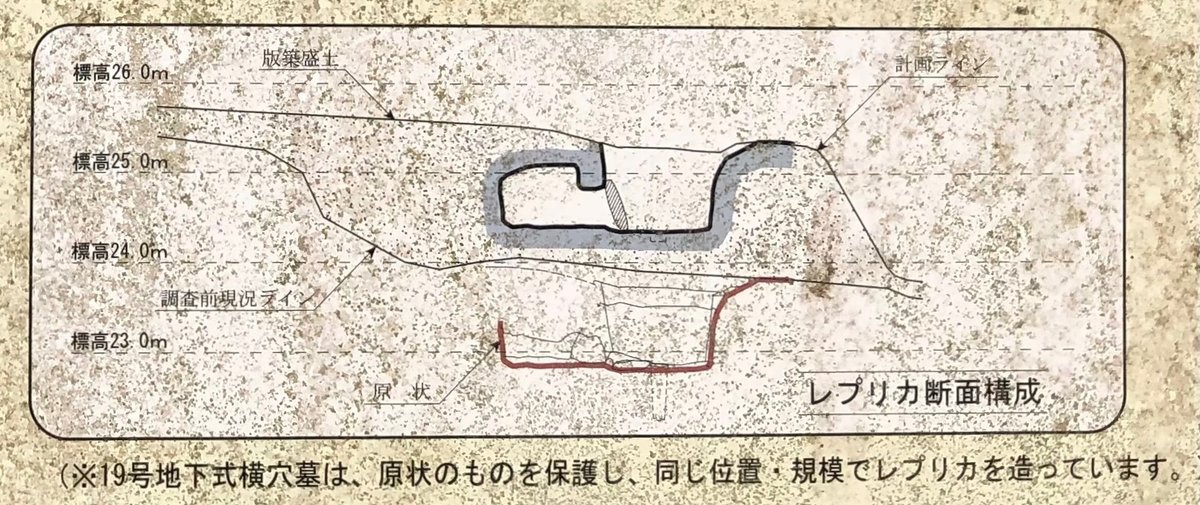

19号地下式横穴墓

人が立っている長方形の穴が墓の入り口(竪坑)、左側が遺体を置いた部屋(玄室)です。

19号地下式出土壺

祭りに使用した土師器の壺。

19号地下式横穴墓埋葬施設

この看板の後ろに有る穴に行ってみました…

近づくと、巨大なバスタブの様な形の埋葬施設でした。

解説看板によると、この長方形の穴が墓の入り口(竪坑)で、奥に有る穴が墓の入り口だと言う事ですが…

竪坑の上から墓室の入り口を撮影した写真。

解説に掲載されている、コンクリートで固められる前の写真にも撮影されている竪坑床の2つの穴は何なのでしょうか?

こちらも、竪坑の上から墓室の入り口を撮影した写真です。

看板によると、こちらの19号地下式横穴墓は、造られた時期から、5号墳に葬られた方の関係者の可能性が有るとの事でしたが、どの様な関係の方だったのでしょうか…。

この生目古墳群で、御陵墓にも匹敵する程の巨大な古墳を作れる程の権力を持ち、栄華を極めた人々が、当時の人員や財力を使って造られた遺物や遺構が打ち捨てられているのを現地で直に目の当たりにすると、結局、地位や名誉、財産財産どころか名前すら残らないんだなぁ…と思います。

諸行無常。栄枯必衰は世の常だなぁ…と感じました。

2023/04/22/?~2106

いいなと思ったら応援しよう!