(2024/08/18/日)『ふるさとの遺跡再発見 高千穂会場』の備忘録④(終)

『ふるさとの遺跡再発見 高千穂会場』の備忘録④(終)

今回も、先先週の日曜日(2024/08/04/日)は、宮崎県埋蔵文化財センターの主催されていた、特別展の備忘録の続きで、今回で終了です。

遺物と触れ合えるコーナー

こちらは、この展示会の中で、遺物と触れ合えるコーナーです。

この写真の左側には、遺跡から出土する石器等に使われた鉱物に触れることが出来るコーナーが有りましたが、どうしても他の観覧者の方が写り込んでしまう為、撮影を自粛しました…

この写真も、極力、人が写り込まないタイミングで撮影したのですが、よく見ると、右上に他の観覧者の方の足が写り込んでしまいました。

上記の写真の手前の遺物から、備忘録として、写真を残したいと思います…。

弥生時代の遺物コーナー

こちらの弥生時代の遺物コーナーには、先日、宮崎県立西都原考古学博物館で見た『えな壺』に似ていると、個人的に感じた壺や、個性的な道具類が展示されており、大変興味深かったです…。

磨石 尾鈴山酸性岩類と、磨製石斧

向かって左側

磨石 尾鈴山酸性岩類

弥生時代学習キット 32,33

下那珂遺跡(宮崎市佐土原町)

旧石器時代から使われている石器で、食べ物を砕いたり、すり潰すのに使われました。

宮崎平野の遺跡では尾鈴山酸性岩類(溶結凝灰岩・花崗閃緑班岩)の利用が多いのが特徴です

向かって右側

磨製石斧

弥生時代学習キット 27,28

下那珂遺跡(宮崎市佐土原町)

石で作られた斧です。

縄文時代から続く伝統的なかたちのほか、弥生時代になって大陸から伝えられたものもあります。

木の伐採や加工に使われました

磨製石斧

磨製石斧

弥生時代学習キット 23~26

下那珂遺跡(宮崎市佐土原町)

長方形、楕円形、半月形など様々かたちがあり、片側を磨いて刃を付けた石器です。

紐をとおす孔があるものと、孔がなく両端に紐をかける抉りがあるものがあります。

指に紐をかけ稲穂などを積むためにつかわれました

砥石

砥石

弥生時代学習キット 29~31

下那珂遺跡(宮崎市佐土原町)

現代の砥石とよく似たものは弥生時代から本格的に使われました。

磨製石斧や磨製石鏃、木や骨、角、牙など、さまざまなものを研ぐのに利用されたとかんがえられます

磨製石鏃

磨製石鏃

弥生時代学習キット 16~22

19 下那珂遺跡(宮崎市佐土原町)

20~22 古城遺跡(宮崎市)

石を打ち砕いた後、磨いて仕上げられた鏃です。

縄文時代には無かった戦争の証拠と考える説が有力です

稲の圧痕の付いた土器と、稲(現生種)

稲の圧痕

弥生時代学習キット 16,17

下那珂遺跡(宮崎市佐土原町)

土器が焼かれる前に稲が付いた後がくぼみとして残っています。

米を食べたり、栽培していたことを示す強力な証拠です

稲(現生種)

弥生時代学習キット 18

稲籾が土器に付いた状態でついて焼かれると、16・17のような圧痕ができると考えられます

※この標本は現生種のサンプルです

弥生土器

※こちらには、ラベルが有ったのかもしれませんが…

写真として残す事が出来ていない為、遺物の詳細不明です。

見出しの画像の土器(詳細不明)

こちらは、今回、見出しに使った弥生土器です…。

ラベルについては、写真に残していないので、詳細は不明です…。

こちらの土器には、首の下に、/に線が刻まれており、その端がえぐれて穴が開いています…。

職員の方にお伺いした所、この穴は焼成前の孔だと言う事を教えて頂きました…。

又、何の為に空けられた孔なのか、判らないとの事でした…。

……又、壺の中央よりやや下に、孔が開けられており……

後の復元で、その穴は閉じられています…。

この穴についても、職員の方にお伺いた所、焼成後に空けられた孔であろう……と、言う事を教えて頂きました…。

この穴は、以前、私が調べていた甕棺や、えな壺等に空けられた孔に位置と形が似ている様な気がして、非常に興味深かったです。

又、上記の遺物について、宮崎県立西都原考古学博物館で質問した際、考古学者の方に…

『意図的に穴を開けた理由として考えられるのは…意図的に壺としての『貯める』機能を失わせる事で、この容器が祭器である…と言う事を示している物と思われている。』

……と、言う事を教えて頂いたのを思い出しました…。

そういう意味では、この焼成前に、横一文字に穴を開けられた壺は…

何か、祭祀に使われた祭器なのかもしれません…。

この壺の正体が何かは良く判りませんが……

この壺が気になったので、職員の方の助けを借りて、壺を持たせて頂いたのですが…

思った以上に軽く持ちやすい形状で驚きました…。

古墳時代の遺物コーナー

※こちらには、ラベルが有ったのかもしれませんが…

写真として残す事が出来ていない為、遺物の詳細不明です。

縄文時代の遺物コーナー

個人的に、縄文時代の遺物が私は好きなので、このコーナーはかなり興味深かったです…。

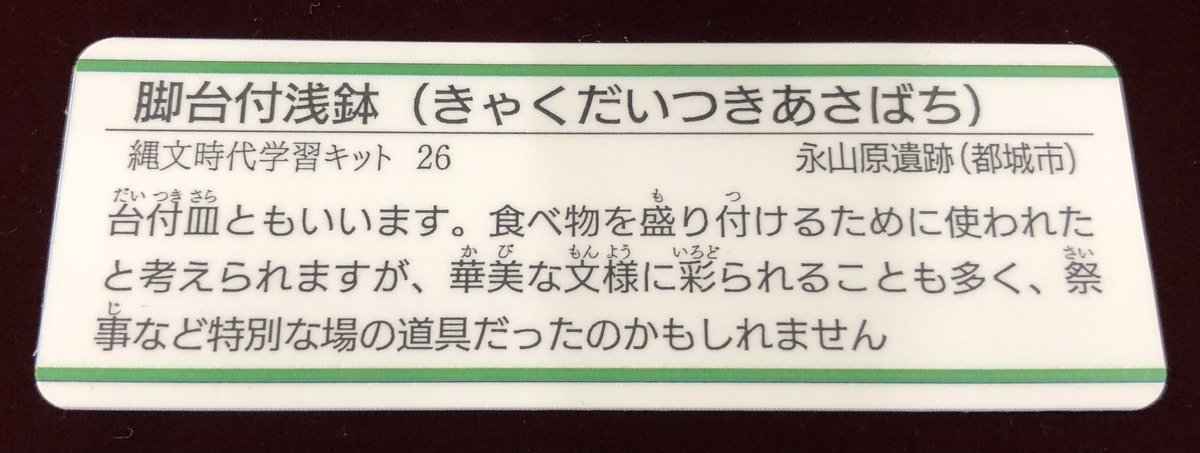

特に、脚台付浅鉢のデザインが個人的には好きでした…。

打製石斧

打製石斧

縄文時代学習キット 66~68

出土地不明(宮崎県内出土)

石で作られた鍬で、木製の柄をつけて、地面を掘るのに使ったと考えられます

石皿・敲石

石皿

縄文時代学習キット 82

竹ノ内遺跡(宮崎市清武町)

表面が滑らかにくぼんでいる大型で扁平な石器です。

摩石や敲石と組み合わせて、ドングリなどの食料を加工するための受け皿として使われました。

敲石

縄文時代学習キット 80.81

竹ノ内遺跡(宮崎市清武町)

石器の材料を取るために石を打ち欠いたり、食材の下ごしらえ(堅果類などを砕いたりする)などに使われたハンマーです。

敲いた部分は凸凹になっています

ドングリ(現生種/マテバシイ、スダジイ) 《比較用》

ドングリ(現生種/マテバシイ、スダジイ) 《比較用》

縄文時代学習キット 99,100

現生種

縄文時代にドングリは食用として利用されていたと考えられ、ドングリを貯蔵した穴も発掘で見つかっています。

マテバシイやスダジイは渋味がなく、食用に適しているそうです

ドングリの食べ方については…

以前、県立博物館で『カシゴンニャク』の作り方が展示されていたのを思い出しました…。

縄文時代当時は、どの様に食べられていたのか気になります…。

石鏃

石鏃

縄文時代学習キット 36~65

出土地不明(宮崎市内出土)

石のかけら(破片)を細かく加工して作った矢じりです。

弓矢が登場した縄文時代以降、様々な形状の石鏃が使われました

石匙

石匙

縄文時代学習キット 71~76

妙見遺跡(えびの市)

剥片を加工して作った縄文時代特有の石器です。

携帯用のナイフのような道具と考えられ、紐を付けるためのつまみが作り出されています

4種類の石錘

こちらは、出土地とスタイルが違う石錘(石の重り)が展示されていました…

いわゆる、魚を捕るための網の錘ですが、地域によって、作りに違いが有る為、大変興味深いです…。

打欠石錘

打欠石錘

縄文時代学習キット 83~88

門川南町遺跡(門川町)

魚を捕るための網の錘に使われた石器です。

紐を結びつけるために、両端がえぐられています。

海や川などの状況に応じて重さが変えられました

切目石錘

切目石錘

縄文時代学習キット 89,90

右葛ヶ迫遺跡(宮崎市)

打欠石錘と同様、漁網の錘として使われたと考えられます。

一般的な打欠石錘よりも軽いものが多い傾向があります

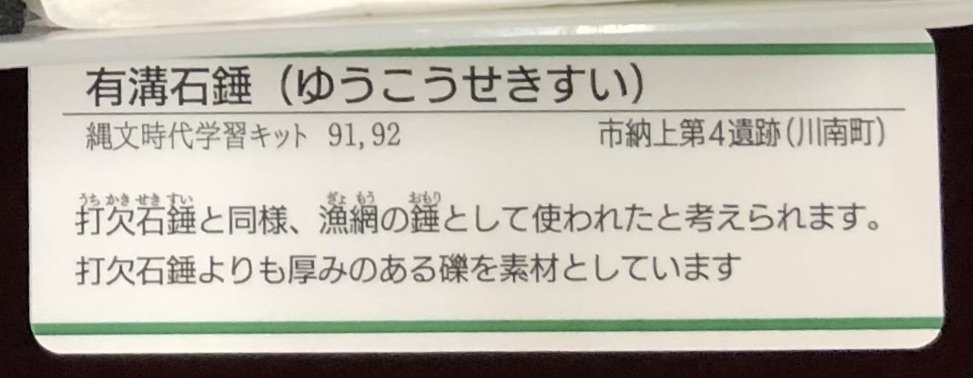

有溝石錘

有溝石錘

縄文時代学習キット 91,92

市納上第4遺跡(川南町)

打欠石錘と同様、漁網の錘として使われたと考えられます。

打欠石錘よりも厚みのある礫を素材としています

土器片錘

土器片錘

縄文時代学習キット 30~35

平畑遺跡(宮崎市)

縄文土器の破片をリサイクルして使用した、漁網の錘です。

えぐりは切目を入れる方法で作られています。

これとは別に、石を使って作った漁網の錘は石錘といいます

深鉢

深鉢

縄文時代学習キット 24

平畑遺跡(宮崎市)

おもに食べ物の煮炊きに使われた縄文遺跡土器です。

そのため口の周りに黒いススが付いています

浅鉢

浅鉢

縄文時代学習キット 25

古城遺跡(高千穂町)

黒色研磨土器と呼ばれる4.000年~3.000年前の土器で、黒光りするほどに磨かれています。

主に食べ物を盛り付けるために使ったと考えられます。

脚台付浅鉢

脚台付浅鉢

縄文時代学習キット 26

永山原遺跡(都城市)

台付皿ともいいます。

食べ物を盛り付けるために使われたと考えられますが、華美な文様に彩られることも多く、祭事など特別な場の道具だったのかもしれません

こちらの遺物は、フチの四隅に何故か孔が開いており、それがかなり気になりました…。

この穴が個人的には気に入っているので、何か、作品に使用してみたいです。

正面から見た写真が残っていなかったので、遠くから撮影した写真から、土器の全体像の写真を切り抜きました…。

県内で発掘された黒曜石のサンプル

こちらは、遺跡から発掘された黒曜石が展示されたエリアでした…。

このエリアで職員の方が『尖っていて危なので、気を付けて下さい。』と、解説されていたのが印象的でした…。

数千年経った今でも、鋭さを保ち続けて居ることから、これら黒曜石は、素材として優秀なんだな~…と、改めて実感しました…。

黒曜石 姫島産 《石材》

黒曜石 姫島産 《石材》

旧石器時代・石材学習キット 54~58

吉野第2遺跡(延岡市)

姫島は大分県国東半島の北東に位置する黒曜石の産地です。

姫島さん黒曜石は灰白色をしているのが特徴です。

宮崎県では縄文時代の石鏃などを中心に使われました。

黒曜石 勝岳産 《石材》

黒曜石 勝岳産 《石材》

旧石器時代・石材学習キット 59~62

吉野第2遺跡(延岡市)

勝岳は佐賀県伊万里市にある山で、良質の黒曜石を多く産出します。

縄文時代には、遠く宮崎県まで人の手によって運ばれました。

主に石鏃などに使われました。

黒曜石 桑ノ木津留産 《石材》

黒曜石 桑ノ木津留産 《石材》

旧石器時代・石材学習キット 41~53

吉野第2遺跡(延岡市)

えびの市と熊本、鹿児島との県境付近の桑ノ木津留産の黒曜石(溶岩が急に冷え固まったため火山ガラスとなった岩石)です。

石鏃や細石刃に多く使われました

石材と触れ合えるコーナー

こちらのコーナーは、観覧者の方が多かった事と、展示物が多かった為、同撮影しても人が写り込んでしまう為、撮影はしませんでした…。

しかし、かなり多くの石材が有り、石……主に貴石(宝石)好きの自分としては、楽しめたエリアでした…。

今回見れなかった、映像展示コーナー

今回、個人的に、かなり興味深い展示が多く、展示遺物を見るのに夢中になってしまい、映像展示コーナを見るのを忘れてしまいました…。

今回の会期は終わってしまったので、見る事は出来ませんが…。

次回は、全て見る事が出来る様に、各コーナーを巡るペースを考えて巡りたいと思います…。

『ふるさとの遺跡再発見 高千穂会場』の感想

今回の記事で、この『ふるさとの遺跡再発見 高千穂会場』の備忘録は終了です。

こちらのイベントの観覧者の方々は、子供や大人、親子連れの方々が多く、かなり賑やかで明るい会場でした。

又、午前と午後に行われた説明会も、実際の遺物を見ながら、かなり解り易い解説を聞く事が出来て、かなり良かったです。

こちらの、宮崎県埋蔵文化財センター主催のイベント『ふるさとの遺跡再発見』は、数ヵ月おきに、県内の色々な地域で行われている様なので、今後も、行ってみたいと思います…。

又、先先週の日曜日(2024/08/04/日)はお忙しい中、埋蔵文化財センター・教育委員会の方々にご対応頂き、有り難うございました。

私の質問に対し、かなり濃厚な情報を答えて頂き、大変為になりました。

特に、遺物を作品に使う際の考え方等、新たな考え方を得ることが出来、大変勉強になりました。

今回得た情報は今後、作品製作等に使用したいと思います。

貴重なお時間を割いていただき感謝いたします。

他の『ふるさとの遺跡再発見 高千穂会場』の備忘録へのリンク

現在の記事

『ふるさとの遺跡再発見 高千穂会場』の備忘録④(終)

記事を書くのに掛かった時間

2024/08/16/金~2024/08/18/日

公開日

2024/08/18/日/2132

最近はただの日記になっていますが、自分自身と作りたい作品について更に突き詰めて行きたいので、この作業を暫く続けて行きたいと思います。

いいなと思ったら応援しよう!