50代は、たぶんギリギリの世代ー『忘れられた日本人』の風景

昨日、南青山の根津美術館の前を通りましたら、正門に大きな桜の木が一本あって満開を迎えていました。

そして交差点から入り口に向かう路地はちょっとした竹林になっていて、「竹の秋は春の季語」のとおり、竹が黄色く色づいています。

そして根津美術館の前に電話ボックスがありました。今まで気がつかなかったのですが、緑色の公衆電話が中に入っています。

公衆電話や電話ボックスが町中から消えてしまって、もうずいぶん年月が経ったような気がします。だけどこうして今でも、思いがけなく見つけることがあって、なぜだか涙が出そうになります。

ある年齢より上の人にとっての電話ボックスには、いろんな思い出がくっついています。握りしめた10円玉を一枚づつ入れて、話している途中に硬貨が「ガチャン」と落ちる音や、硬貨がなくなって通話が切れる直前の「ブー」という音も、きっとありありと覚えているはずです。そして距離の遠さが、硬貨の落ちる間隔と反比例することも。

そんなことを、桜咲く根津美術館の前で思い出していました。

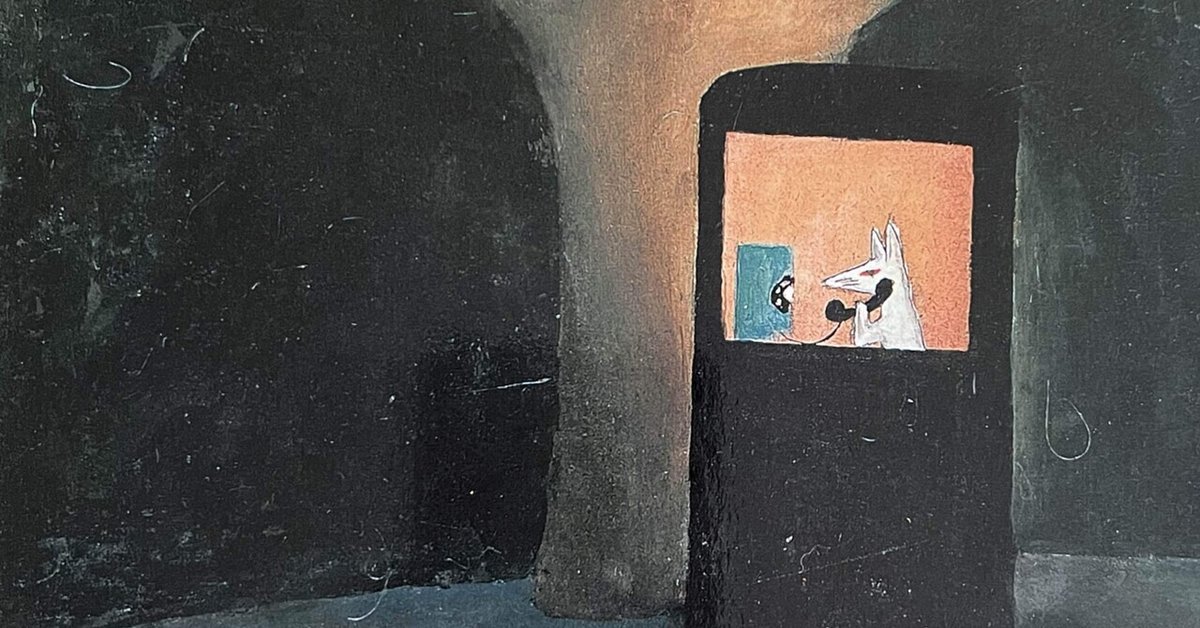

それと40代になってから電話ボックスで思い出すようになったのが、谷内六郎の「電話ボックスの狐」の絵。

『北風とぬりえ』谷内六郎文庫③

夜遅くの街灯が少ない場所では電話ボックスが過剰なほどに煌々と光っていましたので、ほんとうにこんな風なんです。

こうして見ていると、ほんとうに真夜中にあの電話ボックスで誰かが話していたらどうしよう。。と怯えてしまいます。

私は昭和40年、つまり1965年の生まれですので、子供の頃はまだ「暗闇」や「得体の知れないモノ(物、者)」がたくさんありました。両親の実家に帰省したら、なおのこと。あちこちに「何かが潜んでいる場所」があったことを覚えています。それは、奥の座敷の部屋のさらに板戸の向こうとかの、昼間でも暗いところ。

うまく言葉にできませんが、そうした感覚とつながるのが、宮本常一の『忘れられた日本人』に描かれている日本人のこと。

表紙に「昭和14年以来、日本全国をくまなく歩き、・・」とありますので、ちょうど私の親の世代が生まれた頃のことです。なので祖父母の世代が働き盛りで子育てをしていた頃。

祖母は明治45年(1912年)生まれですので、祖母が20代だったころの日本人の生活の様子がこの『忘れられた日本人』には描かれていますが、私たちの世代は、直接この世代の人と話をしているのです。

祖母と話をしたのは子供の頃ですが、断片的に覚えている「おばあちゃんのこと」。だから、私たちの世代はギリギリこの『忘れられた日本人』の世界を肌で感じることができると思うのです。

祖母は2010年に亡くなりましたが、インターネットのことを知らないままにこの世を去りました。同じ時代を生きていても、見ている景色は世代によってまるで違う。でも、直接話すことで、一人一人の人生よりも長い時間を繋いでいくことができるのです。

だから50代の人は、この本を読んだらきっといいなぁ。と密かに思っています。

50年生きて来た今だから、おばあちゃんの心情を想像できるようになっているだろうし、まったく別の地方の話でも読んだ人の中の記憶の奥底の小さな断片がふるえて、100年前にワープすることができるような気がします。そこへ行ければ、その前の江戸時代も、さらにそのもっと古(いにしえ)のことも、分断された歴史ではなく、今生きている現在へと続く物語になっていくのではないでしょうか。

そして、この世の中の先のことも、日本人の心情に沿って、ニュートラルに捉えられるような気がします。

『忘れられた日本人』宮本常一(岩波文庫)

1984年5月16日 第1刷発行

1998年10月5日 第38刷発行

*