個人的入試解説 part3 北海道大理系2023大問4

このコーナーでは僕が普段扱う予定のない数学の入試問題の中で、個人的に記事を書きたいと思った問題を扱います。

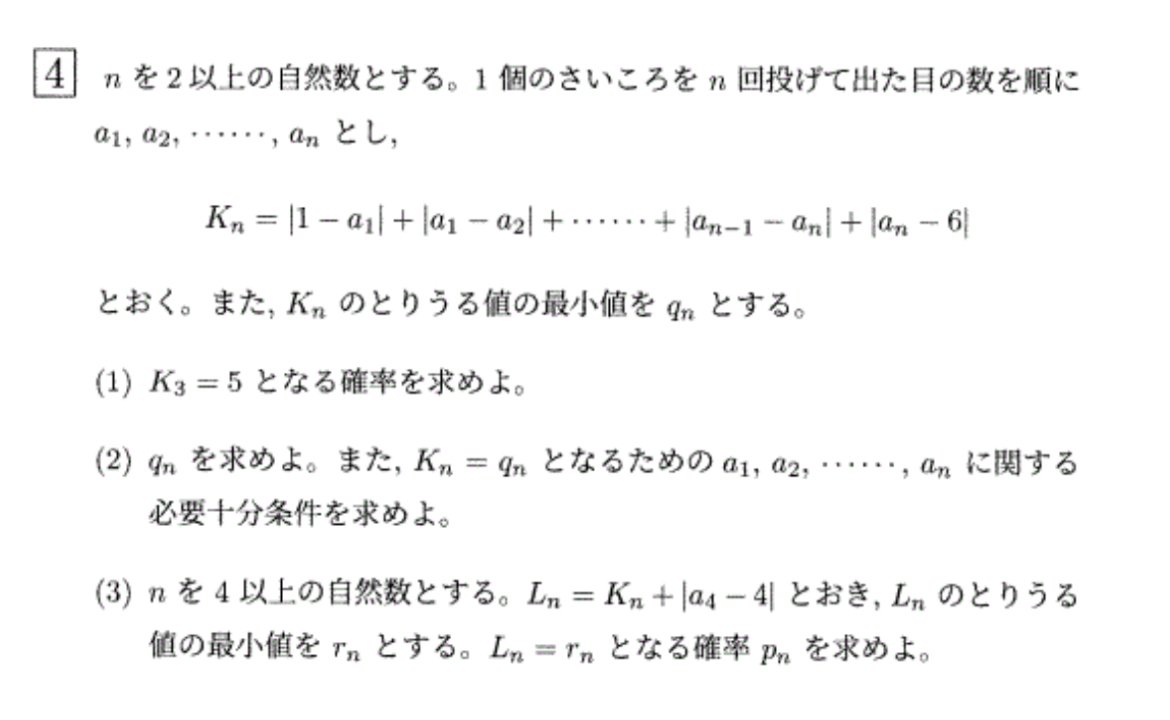

今回の問題は2023年の北海道大学の入試問題から大問4です。

この問題は2023年の北海道大学の理系数学の問題の中ではおそらく1番難しい。そもそもこの年の入試は他年度に比べてかなり難しかったのだが、その中で最も難しかったわけだから入試問題としてはそれなりの難問だっただろう。東大などを目指すような受験生にとっても普通に難しく感じるだろう。ということは北海道大の入試問題としては普通に捨て問に値するのだが、僕が記事を書きたかったので採用した。

そして薄々気づいている人がいるかもしれないが、実はこの問題によく似た構成の問題を前に扱っている。その問題について扱ったのがこの記事になるのでぜひとも読んでみてほしい。(書きたくなった原因の1つであるし、何なら出題年度の関係上この問題を参考にした可能性もあるだろう。)

分野としては確率と整数の融合ではあるが、どちらかというと整数がメインだと僕は思う。確率も十分絡むのだが、この問題の難しいポイントは確率というより整数に詰まっているからである。特に(2)が分かれ目でここができるかどうかでこの問題単体の得点率は大幅に変わる。

ではやっていこう。

(1)は$${n=3}$$ということで、この程度は簡単に計算できるのでサッと済ます。

と言いたいところだが、その前に問題全体を眺めてみよう。すると分かると思うが、明らかに(2),(3)が難しくて(1)はそのための実験をしろという指示にしか思えない。だから、もちろんサラッと解答を書き上げるのだが、この際に何かしら(2)以降に繋がるヒントを得ておきたい。何がヒントになるのかは分からないが、(2)から察するに(1)の時点で$${q_3}$$および、$${q_3}$$となるときの$${a_1~a_3}$$の条件も求めておこう。100%とは言わないが99%以上必要になることが目に見えている。

(1)は場合分けとあとはちょっとした確率の計算が問われているだけで特に言うところがない。これくらいはしっかり合わせたいところである。

これを受けての(2)だが、(1)で確認した$${n=3}$$における情報によると$${n=3}$$では$${q_n=5}$$であり、それが成立するのは$${a_1 \leqq a_2 \leqq a_3}$$の時らしい。これより一般の$${n}$$の時もこれに似た形が出てくるはずである。(一般の$${n}$$で書かれた条件に$${n=3}$$を代入したら先ほどの条件と一致しなければいけない。)

だから、$${q_n}$$はまだしも最小となる時の条件は$${a_1 \leqq … \leqq a_n}$$になりそうだと思えてくる。そしてその時、絶対値を外してみると$${q_n=5}$$だと分かる。

もちろんこれが正しいかどうかはこれから検証するのだが、重要なのは先にゴールが何か予想をつけておくことである。

この問題の何が難しいかというと、やはり「必要十分条件を求めよ」のところになるのだが、なぜ困難かというと、こういった整数や図形の難問では「先に答えを予測し、それが正しいことを後付けで示す」という発想を前提になっていることが多々あるからである。こういった考え方は前から少し出しているのだが、特に問題文からの情報量が少ない整数・図形分野では答えの予測が必要になることがある。整数分野では時々誘導として特定の値での実験を要求されるが、それも答えを予測するための誘導だろう。(本問の(1)もそれに当たる。)図形では大した誘導がつかないこともあるのでできる限り正確な図を描いてそれを頼りにして予測しようと個人的入試解説シリーズのpart1で書いた。

ということで問題を次のように置き換えよう。

(2)$${q_n=5}$$であることを示せ。また、$${K_n=q_n}$$と$${a_1 \leqq … \leqq a_n}$$が必要十分条件であることを示せ。

ここまで来れるかどうかが大きな関門で1つの壁となるだろう。

続いて証明に移っていくのだが、具体的に何を示すべきか分かっているだろうか?この読み換えができても証明すべき事柄が何なのか分かってなけりゃ出来ていない人と大差ない。

まず重要なのは必要十分条件の証明は必要条件と十分条件に分けて示すことである。これは東大理系2022の大問2の時にも書いているが、困難は分割した方がいい。しかも、仮に片方しか証明できなくても半分は点が入るし、こういう時は大体片方は簡単になりやすいから、少しでも点をもぎ取るという観点からしても分けて示さない理由がない。今回のように明らかに難しい問題が出てきたら完答を目指すというよりもいかにして部分点をもぎとるかを考えた方が良いケースも十分にある。

ということで

①$${K_n=q_n}$$ならば$${a_1 \leqq … \leqq a_n}$$である。

②$${a_1 \leqq … \leqq a_n}$$ならば$${K_n=q_n}$$である。

これらは示さなければならない。

また、$${q_n=5}$$の方だが、これも実は示すべきことが2つある。それは次の2つである。

③どのような$${a_1}$$〜$${a_n}$$を取っても$${K_n \geqq 5}$$を満たす。

④ある$${a_1}$$〜$${a_n}$$では$${K_n=5}$$を満たす。

これはどういうことかというと、最大値・最小値の定義に関する話である。

「$${f_{(x)}}$$が$${a < x < b}$$で最大値$${M}$$をとる」というのは「$${a < x < b}$$の全ての$${x}$$について$${f_{(x)} \leqq M}$$を満たし、かつ$${a < x < b}$$のある$${x}$$について$${f_{(x)}=M}$$を満たす。」という意味であり、最小値にしても同様にして言える。(不等号の向きとかが反転する。)

これは必ず肝に銘じておかなければならないことであり、有名不等式(相加相乗の不等式やコーシー・シュワルツの不等式など)を使って解答を書いた時にわざわざ等号成立条件を確認するのもそもそもこれが根底にある。

ということで、(2)で示すのは①〜④の4つだということに気付けなければならない。ただ、この中で2つ簡単なものがある。それは②と④で、②はただやってみるだけ、④に関しては等号成立条件の目星($${a_1 \leqq … \leqq a_n}$$)をつけてあるのでその時に成立することを示せばそれでOKである。(もし、本番①と③の処理ができなければ②と④だけでも書いておこう。数点くらいは入るかもしれない。)

そして、残りの2つが問題になるのだが、そこに関しては一旦先に解答を見せて、それからポイントについて整理していく。

まず、大きな方針として今回数学的帰納法を使ったのだが、これに理由を求められるのは非常に難しい。少し頑張って説明してみるが、あまり伝わらなかった人はとりあえず次のことだけ頭に入れておいてほしい。

確率漸化式(確率の問題のみ)と数学的帰納法(いろんな分野の問題で出る可能性あり)は気づくのが1番難しいが、チート級に強いので常に解法の選択肢に置いておいた方がいい。

個人的な主観になってしまうが、数学的帰納法と確率漸化式の最大のポイントは使い所の見極め方であると思っている。使うべき場面で気づけないと厳しいが、気づけば比較的後はすんなり進む。苦手な人は無理に使い所を見極めようとせず、あらゆる問題で手詰まった時にとりあえず使ってみるのが良いだろう。実際、本解想定にはならないような問題でもこの2つで片づけられる問題が存在する。(2024年京大理系大問4や2022年京大理系大問2などでは本解の別に数学的帰納法を使った解法や確率漸化式を使った解法を取ることもできる。)

そして数学的帰納法の見極め方だが、僕は次のように考えている。

形式ばった言い方をすると「$${n=k}$$での仮定を$${n=k+1}$$で使えるかどうかを考える」、より具体的に言うと「問題の題材に繰り返し構造を探す」

数学的帰納法を使う時は1番の急所になるのが$${n=k}$$での仮定の活かし方になるからそこを解決できるかどうかが使えるかどうかの分かれ目となる。そういう時に繰り返し構造があれば割と確実に使えるなとなる。繰り返し構造って何なんだ?という話だが例えば次のようなものが該当する。

これくらいなら簡単だと思えるかもしれないが、実は難しかったりする。今回の問題も①型に該当するのだが、この例なんかに比べたらかなり見抜きづらいだろう。他にも①型の応用には積分区間が1〜nまでの積分があったり、②型の応用には指数関数があったりする。少し慣れてきた人は繰り返し部分を探してみると使えそうかどうかが見えてくるだろう。(これは実は確率漸化式についても似たような感じのことが言える。)

ここら辺で話を戻して今回の問題について見ていこう。

「数学的帰納法を使う」という壁を乗り越えた次のポイントは数学的帰納法を使って何を証明するかである。使うならもちろん①$${K_n=q_n}$$ならば$${a_1 \leqq … \leqq a_n}$$である。の部分に使いたいのだが、こういった時に実は直接①だけを示すのではなく③どのような$${a_1}$$〜$${a_n}$$を取っても$${K_n \geqq 5}$$を満たす。も同時に示した方が良い。なぜと言われるとこれまた難しいのだが、解答に書く前に一度試行錯誤してみればおそらく気づくだろう。とりあえずは命題の設定には常に敏感になっておき、複数のことを示した方が楽なパターンがあるということを知っておけば十分だろう。(2023年京大理系の大問6での数学的帰納法を用いた証明でも示したいことよりも命題を厚くすることで証明しやすくしている。)また、こうすることで後から眺めてみると②$${a_1 \leqq … \leqq a_n}$$ならば$${K_n=q_n}$$である。や④ある$${a_1}$$〜$${a_n}$$では$${K_n=5}$$を満たす。も証明に組み込まれているのが分かるだろうか?証明すべきことが何なのかを把握できていれば、一見必要十分条件の証明には見えずともちゃんと証明できていると分かる。

最後に(3)だが、これはもうおまけと言っても良いだろう。最小となるのはもちろん$${K_n=5}$$かつ$${a_4=4}$$となる時なので(2)で求めた答えを使って確率の問題を解くだけである。

こうして解き終えたのだが、実は(2)の部分についてこの問題にのみ適用できる少し裏技的な考え方がある。というのも今回絶対値が使われているが、ベクトルや複素数で絶対値が出てくると大きさのイメージを抱く人は多いのではないだろうか?そこでそれをこの問題にも適用し、数直線を使って考えてみると$${K_n}$$の正体が少し掴めてくる。

こんな発想は普通できないかもしれないし、できるようになる必要もないのだが、こういったイメージが脳内にあれば(1)などでしっかり考えずとも必要十分条件や最小値は見抜けただろう。

この問題は数Aの難しい部分を詰め込んだような一問になっていて学べるところの多い問題だと言えるだろう。このレベルの問題を30分程度で処理できるようになれれば、かなり自信を持ってもいいのではないだろうか。