患者さんを捉える -左頸部付け根に痛みが生じた症例 後半-

以下に記す症例について、見方、知識の使い方、考え方の流れが参考になれば幸いです。

情報)

20代の女性。数日前に腹筋ローラーを使用した体操を行ってから左頸部の付け根に鈍痛が出現した。

部位は、左僧帽筋上部の近位あたり。

原因は一部の頸椎の滑りの悪さから来ていた。

そこにアプローチして症状は減少した。

今回は、なぜ、左だけなのかについて記す。

Q) ローラーは両手で使用するのに、なぜ、左だけに痛みが出現したのか?

A) 1回のローラー体操で局所が、それも頸椎が硬くなるのは考えにくい。

恐らく、長年の積み重ねで硬くなり、体操が引き金で痛みが出現したと考える。

Q) 長年の積み重ねとは?

A) 日常頻繁に使用する姿勢や動作である。

Q) それは?

A) 社会人であればデスクワークや作業姿勢、学生であれば勉強してる姿勢、あるいは、歩行などである。

Q) どこをポイントに見ればよいか?

A) 左頸椎の後方滑りが起こらない。

逆に言うと、左頸椎を前方に滑らせている頸部の右回旋である。

症例の日常に頻繁に使う姿勢や動作で、頸部の右回旋位にあるものが原因となる。

Q) それは?

A) 症例は机に向かうことが多いので、その姿勢を観察したが、頸部を常に右回旋位にしていなかった。

Q) 他は?

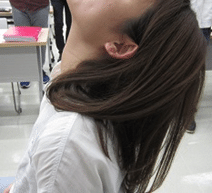

A) 歩行を観察した。

Q) なぜ、歩行なのか?

A) 歩行では、TSt~PSwで骨盤を後方回旋させて歩幅を稼ぐ。

骨盤の後方回旋に対して正面を向くために、後方回旋とは逆方向に体幹頸部が回旋する。

症例の頸部は右回旋が多いとすると、左立脚期のTSt~PSwが関係する。

それを踏まえて歩行を観察した。

Q) 歩行観察の見方は?

A) TSt~PSwで骨盤の後方回旋が大きければ、その分、体幹や頸部の回旋が大きくなる。

そこで、前額面の後方から左右TSt~PSw時の骨盤後方回旋の大きさの左右差を観察した。

Q) どうだったか?

左が右に比べて後方回旋が大きかった。

このことは、歩行時の骨盤回旋の触診でも確認された。

Q) 左骨盤の後方回旋が大きいのは、何が原因か?

A) 病院などで見かけるのは、股関節伸展制限による歩幅の減少を骨盤の後方回旋で補う方である。

しかし、症例は下肢に既往や訴えはなく、歩容も問題ない。

また、若く、日常生活は普通に過ごしている。

ROMでも左右差はなかった。

Q) では、何が原因か?

A) 股関節伸展角度に問題なくても、立脚時間が長ければ重心は前に進むので、その間、左下肢で体重を支えなければならない。

その立脚時間の延長で、股関節伸展で賄えきれない分の骨盤後方回旋は大きくなる。

歩行観察でも、左TStの右下肢は右TStの左下肢より前方にあり、右の歩幅が大きいのが確認された。

これは、左立脚時間が延長している可能性を示す。

よって、次に立脚時間の延長の視点から症例を観察した。

Q) どのように見るか?

A) 症例は下肢に問題がない。

しかし、足部の状態は人それぞれであり、それが立脚時間の左右差を生むことがある。

Q) 症例は?

A) 左が右に比べてToe inであった。

Q) これが?

A) 立脚後期では前足部荷重になり、体重支持と蹴り出しのために剛性を高める必要がある。

toe inでは、足関節底屈内返し筋により、距骨下関節内返しの剛性作用を使う。

逆で考えると、足指伸展によるウインドラス機構の使用が少ない。

要するに、足底アーチの低下の可能性がある。

Q) アーチと立脚時間の関係は?

A) アーチが低いと床と足底の接触面積は広くなる。

接触面積が広くなると荷重線の左右への移動が可能になるため、重心の前方移動に時間がかかる。

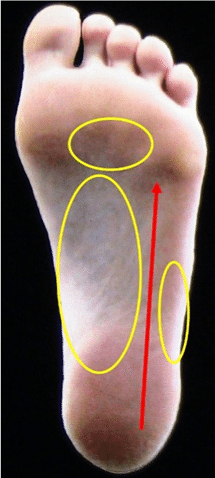

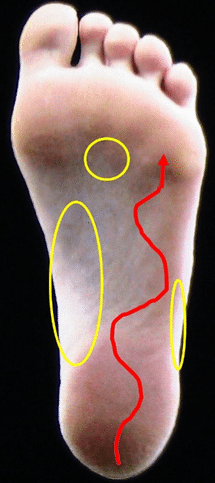

下写真の赤線が荷重線、黄色がアーチの範囲

荷重線が通れる道幅は狭い

荷重線が通れる道幅が広くなる

Q) アーチの評価は?

A) 左右差で左内側縦アーチ・前足部横アーチの低下が確認された。

Q) アプローチは?

A) 左内側縦アーチと前足部横アーチの筋収縮を促す。

Q) 方法は?

A) 内側縦アーチは足底の足指屈筋群などや、大きなところでは長母指屈筋や後脛骨筋である。

また、前足部横アーチは主に母指内転筋である。

内側縦アーチ筋の収縮では、足関節底屈・内返し、足指屈曲

前足部横アーチは母指内転

なので、その動きを一度に実施した。

ここで、頸部への影響は歩行から来ているので、EX後、少し歩いてもらった。

Q) 結果は?

A) 可動域は拡大し、症状は軽減した。

今回、左のみがなぜかと題して考える範囲を広げた。

ただ、現実的には、前回のアプローチで結果が出ているので、わざわざそこまで調べなくてもよいと言うのが私の考えである。

ある程度痛みが減ってもそこから変わらない、あるいは痛みが元に戻る場合は原因が他にあるので、そのときは範囲を広げる。

ただ、むやみに広げず、つながりと根拠を持って広げるべきである。

痛みはメカニカルストレスに起因するものが多い。

メカニカルストレスとは、組織の伸張、圧迫、剪断、捻転である。

それが起こるのは、関節が動く事が前提になる。

よって、動かなくなった関節を代償した過可動の関節に注目する。

最後までお読み頂きましてありがとうございます。