シザース歩行を呈した片麻痺の症例

以下に記す症例について、見方、知識の使い方、考え方の流れが参考になれば幸いです。

情報)

左片麻痺の高齢の方である。

左片麻痺になって数年が経ち、維持期の方である。

歩行は歩行器による介助歩行で、実用的ではない。

年齢、身体機能、精神面、セラピストの関わる時間を考えると、今後、実用歩行は望めないと考える。

しかし、本人の希望が歩行の向上であり、生活する上でのモチベーションから、歩行の向上を目標にセラピストが関わっている。

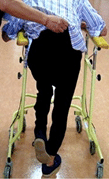

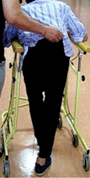

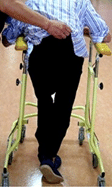

歩行の状態)過介助レベル 歩行周期は左下肢を基準

Q)問題は?

A)左MSwで右下腿に引っかかることと、TSw~ICで左足が内側に行くことである。

Q)何故、そうなるのか?

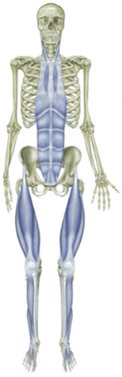

A)股関節が内転する現象なので、内転筋が優位に使用されている。

Q)何故、股関節内転筋が優位に使用されるのか?

A)いくつかの理由が考えられる。

① 遊脚の下肢の振り出しで、股関節屈曲に内転筋を強く使用している。

それは、他の股関節屈曲筋が弱いためである。

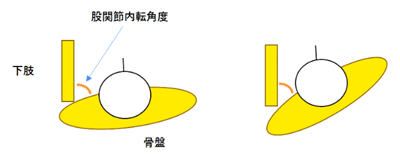

② 左骨盤が後方回旋位なので、下肢を振り出しでは内転筋が優位になってしまう。

水平面の左下肢振り出し

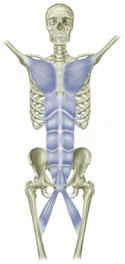

③ 左立脚支持のための膝関節伸展作用を活性するのに、腹直筋→内転筋→大腿直筋の筋連結作用を利用している。

Thomas W.Myers 著 坂場英行 他 訳:アナトミー・トレイン 徒手運動療法のための筋筋膜経線 第3版 より引用

Q)症例は、どれに当てはまるか?

A)①~③はいずれも下肢に対する作用であり、内転筋使用による伸展パターンが出現しやすい。

ところが、ISw~MSwを見ると、膝関節屈曲は十分であり、下肢の伸展パターンが強いようには見えない。

よって、下肢以外の作用が、下肢に影響してしまったのではないかと考える。

Q)それは?

A)以下は、私の推論になるが

脊柱の安定化作用である。

身体は、本能的に関節を守ろうとする。

理由は、関節が障害されると動けなくなるからである。

特に、進化の過程とそれが積み重なって脳に記憶されていることを考えると、脊椎の椎間関節への保護である。

Q)その考えに基づいた症例の見方は?

A)症例は、円背であり歩行器に寄りかかって歩いており、起立筋の低下が予想される。

脊椎の屈曲は、椎間関節を緩ませる肢位である。

緩んだ椎間関節は関節の変位による周辺組織の損傷を招く。

よって、脊柱を可動域まで屈曲させることで、関節包や靭帯の伸張を強め、椎間関節の変位を抑える。

Q)そのための方法は?

A)リラックスした肢位での屈曲より強制的な屈曲の方が、結合組織は伸張される。そのために、力のある腹直筋や外腹斜筋の緊張を高めている。

実際、歩行時のこれら筋の触診では、緊張が高いことが確認された。

Q)これら筋とシザースの関係は?

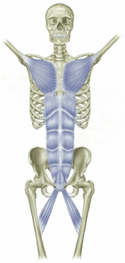

A)これら筋の緊張は、筋連結により股関節内転筋の緊張を高める。

Q)どうすればよいか?

A)筋連結作用を減少させて、筋の緊張を落とす。

Q)具体的には?

A)筋の緊張理由が、円背を強めることでの脊椎安定化である。

そこで、胸腰筋膜を利用した脊椎安定化を強めれば、脊柱後方支持機構への依存を減らせられる。

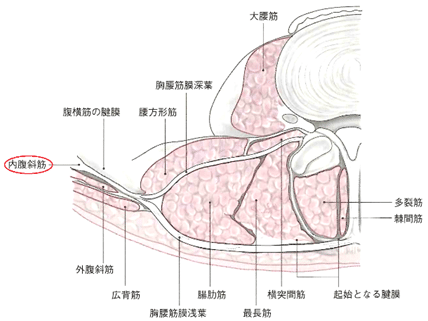

ここで、内腹斜筋は脊椎を安定化する胸腰筋膜とつながっている。

腹直筋や外腹斜筋から内腹斜筋への依存を強める事で、腹直筋収縮を低下させ、シザースを減少させることができるのではないかと考えた。

Q)方法は?

A)腹直筋や外腹斜筋の作用は、腰椎上部への作用が大きい。腰椎下部へは内腹斜筋が関与する。

そこで、セミファーラ―位様から自動介助運動で、両股関節を軽度屈曲していくと下部腹部筋が収縮する。

この時、触診で腹直筋や外腹斜筋が極力収縮しない範囲で実施した。

この運動で内腹斜筋の収縮を促した。

週2回、15分/回 3ヶ月間実施した。

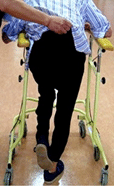

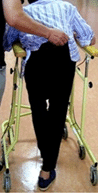

Q)結果は?

A)シザースはなくなり、介助量が減った。

歩行の状態)介助レベル 歩行周期は左下肢

上段はアプローチ前

下段はアプローチ後

最後までお読み頂きましてありがとうございます。