用意周到で気難しいが働き者下腿三頭筋

こんにちは、理学療法士のおかむーです。

今回は、「用意周到で気難しいが働き者下腿三頭筋」について、お話しします。

Ⅰ. 働き者下腿三頭筋

下腿三頭筋はいろいろな使われ方をします。

① 歩行では、立脚期の重心前方移動のためのコントロール

② 蹴り出しのための前足部剛性

③ 方向転換時の体重支持とバランス

例えば

左下肢を軸に、左方向に方向転換する場合、体幹を方向転換したい左に回旋させます。

それでは不十分なので、体幹の左回旋を補助するために左股関節を内旋させます。

水平面上部からの略図)

左股関節の内旋は、足底では外側荷重になります。

そこでバランスを取るには、下腿三頭筋による足部の底屈・回外作用で、床反力を利用します。

④ スポーツなどでは、ジャンプする高さを上げる

例えば

垂直飛びのとき、立位のままのジャンプよりも、飛び上がる前に一旦、下肢を屈曲させ腰をかがめてからジャンプした方が高く飛べます。

これは、下腿三頭筋と大腿四頭筋の拮抗作用による効果です。

⑤ 足部や下腿損傷などの整形では、距骨下関節を回外させて足部剛性を高めることでの足部固定

※これにより、術後、しばらして踵骨の外反可動域制限の方を見かけます。

⑥ 膝関節損傷では、下腿三頭筋による関節包の緊張や、つながりのあるハムストを介して脛骨後方偏位による二次的膝関節安定化

⑦ 股関節では、下腿三頭筋からハムストへの筋連結を介して股関節安定化

⑧ 筋連結からハムスト→起立筋や、ジャンプで述べたように拮抗作用として大腿四頭筋に働きかけ、大腿四頭筋は筋連結から腹直筋へと体幹への作用

以上のように、下腿三頭筋は収縮や緊張により、直接・間接的に身体に意識・無意識下で影響します。

Ⅱ. 用意周到な下腿三頭筋

このように活躍する下腿三頭筋ですが、では、いつから強化されてくるのでしょうか?

それが観察されるコマーシャルがあります。

それは、サントリー天然水『大自然を味方に』です。

みなさんもこのCMを見て、ほっこりされた方がいるのではないでしょうか?

このCMは、幼児がアルプスを見渡す山腹を走り、途中、天然水をおいしそうに飲み、また、走り出す内容です。

これを見てほっこりするのは、幼児の走り方が、いかにもと言った感じで、とてもかわいらしいからです。

かわいらしく見えるのは、小柄で幼児特有の小刻みと両上肢を広げた走り方にあります。

ちょっと冷めますが、これをセラピストの視点から見ると

矢状面では、立脚前期が後期に比べて短いです。

これは、蹴り出しの弱さや振り出しに必要な股関節屈曲筋と、それに拮抗する腹部筋の未発達という見方ができますが

下腿三頭筋から見ると、早期から前足部荷重になることで、下腿三頭筋を主とした姿勢制御と捉えられます。

次に、「かわいい」と印象づける前額面ですが

その「かわいい」の象徴の一つである肩の外転角度ですが、坂の上りと下りで変化します。

それは、下りの方が肩の外転角度が大きくなります。

両上肢外転は前額面の動きなので、左右へのバランス対応です。

坂道の下りは、矢状面の動きなので前後です。

この相入れない動きが起こる理由として、歩隔が広いことにあります。

歩隔の広がりは、股関節の前捻角・頚体角等が原因で、これは、胎生期におかあさんのお腹に収まるための対応に由来します。

歩隔が広いために、対側の足底支持基底面に重心を乗せるのに、大きめな左右重心移動を必要とします。

坂道の下りは勢いがつくため、左右への加速度が増し、それに対応する下腿三頭筋だけでは対応できない分を上肢の外転で補います。

そう、小児は、歩き始めの時から肩関節を外転させて、下腿三頭筋の補助をしています。

ですので、下腿三頭筋は歩き始めの時から訓練されているのです。

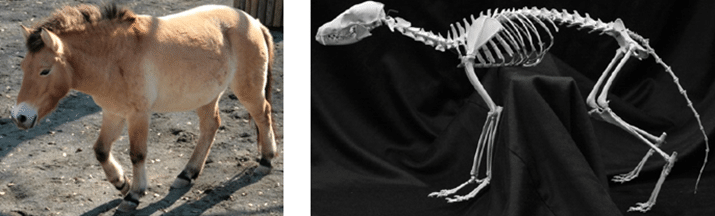

この事は、人間と限らず、四足動物でも言えます。

四足動物は常につま先立ちです。

馬などの後ろ足を見ると、人間で言う‘反張膝’のようです。

しかし、骨格標本では踵を上げ、常につま先立ち状態です。

反張膝と見えていたのは、足部だったのです。

子馬などは、生まれた直後から立ち上がり、歩き始めます。

そう考えると、下腿三頭筋の作用は、人に進化する以前から抗重力に対応するために育まれたことを、人間が引き継いでいるのでは?と考えてしまいます。

「こんな早期から活動する筋を使わない手はない!」と脳が判断して、多種な作用に活用したのかも知れません。

Ⅲ. 気難しい下腿三頭筋

姿勢制御の抗重力筋の代表格である下腿三頭筋

そのためにやっかいな事も生じます。

下肢の整形外科疾患などで、しばらく免荷が続くと、それまでベッド上で下腿三頭筋の廃用の進行を遅らせるために強化しますが

いざ歩行になっても歩容に反映されません。

また、抗重力筋だからと、平行棒につかまらせて踵上げを行なっても、上肢で代償してしまい、うまくいきません。

そんなとき、私は対象者をセラピストの肩につかまらせて、障害側の下肢のみを荷重させて、介助しながらつま先立ちを試みます。

ただ、人によっては、非障害側の下肢を持ち上げられない場合があります。

その時は、代償に気をつけながら、障害側へのウェイトシフトでも良いかと。

また、踵が上がらない方もいます。

その場合は、踵を上げるように意識させながらセラピストがアシストします。

踵を上げるように意識することが出来ない方については、障害側に寄った荷重でセラピスによる骨盤誘導で、重心を前方移動させます。

ここで注意すべきは、重心の移動距離です。

足趾に荷重させると、当然ですが、姿勢保持を足関節の底屈ではなく、足趾の屈曲で対応しようとします。

ですので、重心移動は中足部までです。

次に、片麻痺などの中枢系は、どうでしょうか?

人間として進化する以前から活躍し、多種に対応する下腿三頭筋です、中枢系の問題でも、早期から対応してくることが予想されます。

ここで、片麻痺などでは、セラピストとしては、可能であれば、立位・歩行に持って行きたいと考えます。

そこで、早期より下肢の支持性を高めるために、立位や、歩行のためのステップ運動などを試みます。

立位・歩行で重要なのは大腿四頭筋です。

それを高めようと下腿三頭筋が働きます。

この大腿四頭筋の活動は、歩行の遊脚期の膝関節屈曲角度を減少させ、クリアランスの低下につながります。

ステップ運動では、前足部荷重になるため、下腿三頭筋の活動を高めます。

それは、後に、装具の中で踵上げが生じます。

すると、歩行では、常に前足部荷重になり、下腿三頭筋の緊張はますます高まります。

その悪循環が、いずれ歩行困難を招きます。

ただ、早期の立位やステップ運動が悪いわけではありません。

上記点にも配慮して実施すべきかと。

要は、如何に下腿三頭筋をコントロールするか!? です。

片麻痺は中枢の問題なので、四肢だけではなく、体幹にも影響します。

下腿三頭筋も回りまわって、体幹に作用します。

その意味でも、中枢系の問題の方への体幹アプローチは重要かと。

Ⅳ. まとめ

下腿三頭筋は、人が生まれる以前から重要な抗重力筋として、また、それを活用した身体の多種の活動に参加してます。

その点を踏まえて、下腿三頭筋を攻略、コントロールして身体の障害へのアプローチに役立てて頂きたいと考えます。

最後までお読み頂きましてありがとうございます。

引用資料

・Kirsten Götz-Neumann 著 月城慶一他 訳:観察による歩行分析

・Thomas W.Myers 著 坂場英行 他 訳:アナトミー・トレイン 徒手運動療法のための筋筋膜経線 第3版

・Oliver Ludwig著 月城 慶一 他訳 :実践にいかす歩行分析 明日から使える観察・計測のポイント

・サントリー天然水『大自然を味方に』篇 60秒 柄本佑 サントリー CM