肩関節可動域制限について

こんにちは、理学療法士のおかむーです。

今回は、「肩関節可動域制限について」を、お話しします。

Ⅰ. 自動運動と他動運動

自動運動と他動運動の可動域がほぼ同じであれば、問題は他動であり、組織性の可動域制限です。

他動可動域=自動可動域⇒他動可動域

他動より自動運動で可動域制限が大きければ、問題は筋力になります。

他動可動域>>自動可動域⇒自動可動域

しかし、他動より自動運動の方が制限があるけど、他動自体も制限が大きければ、他動を優先します。

他動可動域>自動可動域⇒他動可動域

それは、可動域は‘生もの’であり、時間経過と共に、元に戻りにくくなるからです。

その点、筋力は神経損傷が無ければ後からでもつきます。

ですので、重要視している他動から進めます。

Ⅱ. 可動域制限

肩関節は三平面運動なので、動かす方向により制限因子は異なります。

しかし、臨床で難儀なのは屈曲と外転や外旋かと。

外転や外旋の可動域制限が多いのは、内転や内旋に関わる組織が多いからです。

この筋や組織の付き方は、人が猿人やそれ以前の四つ足動物だった時代に遡ります。

ここで、肩甲上腕関節(いわゆる肩関節)を含めた肩甲帯は、幾つかの関節で構成されており、また、胸郭なども含めて可動域に影響しますが、それは、ある程度挙上してからの話しで、主はやはり肩関節と考えます。

Ⅲ. 肩関節挙上可動域制限

肩関節挙上の制限で多く見かけるのは、肩関節の自動運動時、可動域制限がない側に比べて三角筋が膨隆したような様子や、肩峰と三角筋の境目の窪みが少ない事です。

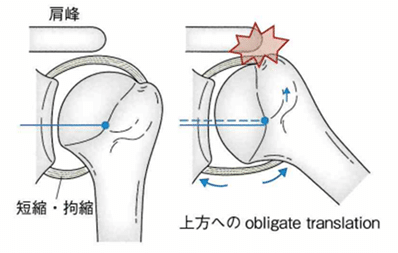

ここから、大結節が烏口肩峰アーチに当たらないための骨頭の下方すべりが少ない事が考えられます。

また、自動で肘関節を屈曲する方がいますが、これも上腕二頭筋長頭腱の緊張を高めることで、長頭腱で結節間溝を介して骨頭を下方に押し込むことと解釈できます。

ちなみに、肩関節外転自動運動に際して、僧帽筋上部の収縮が過剰で肩甲骨上方回旋が早期で過度に出現することや、三角筋の膨隆は、可動域制限への対応と考えており問題視していません。

ここで、患者さんを背臥位にさせて、セラピストが肩関節を他動屈曲させたとき、肘関節が屈曲する方がいます。

これは、他動屈曲においても骨頭が上方に移動し、結節間溝で上腕二頭筋長頭腱が圧迫を受け、それによる痛みを避けるためと考えます。

普通は圧迫を受けても痛くないですが、日常生活での繰り返しの圧迫により、微細な損傷を起こしている可能性があり、やはり、骨頭の下方すべりが少ないことを思わせます

そして、そのまま他動で可動域を広げると、肩峰部やその周辺を痛がるのも、肩峰への圧迫が原因かと。

Ⅳ. 骨頭の下方すべり

そこで、骨頭の下方すべりについて、自動では腱板筋による作用ですが、他動でも起こることから他の問題が絡んできます。

骨頭の下部には関節包があり、その下には腋窩筋膜があります。

いずれも緊張していれば骨頭は下方に滑らず、また、肩関節を挙上させれば緊張は高まり骨頭を上方に押しやります。

関節包は前面は肩甲下筋、後方では直接・間接に棘下筋や小円筋が付着します。

腋窩筋膜では、大胸筋や広背筋などです。

これら筋の萎縮や筋緊張による短縮があれば、伸張性を上げたり、緊張を落とすことが必要です。

筋の緊張の理由は、防御反応として骨頭の安静固定で、腱板筋機能の低下が考えられます。

筋緊張が減り、伸張性や筋の正常な収縮が行えても可動域制限がある場合は、関節包や筋膜自体の短縮が考えられます。

この筋と関節包の違いはエンドフィールで確認できません。

理由は、いずれでも大結節の烏口肩峰アーチへのぶつかりから生じているからです。

まずは、筋から攻めていく方が見分けがつきやすいかと。

見分ける理由は、組織によってアプローチの仕方が変わるからです。

Ⅴ. 代 償

座位や背臥位において、肩関節屈曲や外転の可動域で見落としがちなのが

肩甲骨による代償です。

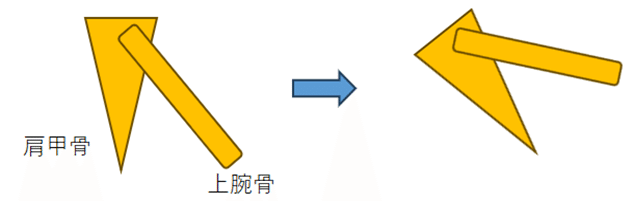

肩関節屈曲では肩甲骨の後傾、外転では上方回旋です。

矢状面)肩関節屈曲

前額面)肩関節外転

肩甲骨は意外と大きな動きをします。

おそらく、日常生活で上がらない上肢の使用で、代償として肩甲骨の動きが拡大していったのでしょう。

ですので、視診だけではなく、肩甲骨を触診して、その動きを左右差から見ていくことが必要です。

また、肩甲骨外側縁と上腕骨のなす角度を触診で見るのも参考になります。

Ⅵ. 自動運動

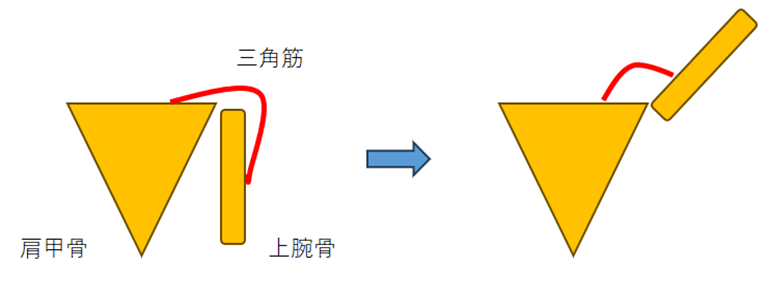

肩関節挙上で重要な筋は、やはり三角筋です。

理由は、肩関節の上部に位置しており、肩関節挙上最終域まで短縮できるからです。

大胸筋鎖骨部も肩関節屈曲に作用すると言われてますが、屈曲していくと途中でベクトルが下方に変わるため、その手前までです。

他に、骨頭の上部に位置して挙上最終域まで短縮できる筋に、棘上筋と上腕二頭筋長頭があります。

棘上筋は停止が大結節と、肩関節に近いため、上肢への回転モーメント力は小さく、やはり骨頭を関節窩に引きつけ、肩関節外転90°を超えてからは、骨頭を引き下げる力に働くものかと。

上腕二頭筋長頭は、途中から腱に変わり関節上結節に付着します。

骨頭の上部を走行する腱は縮まらないので、上肢を持ち上げることはできません。

ここで、肩関節挙上最終域まで関与する三角筋ですが、停止部が棘上筋より遠位にありますが、それでも上腕の半分よりも近位です。

そのため上肢自体の重力による下方への回転モーメントに対抗するには、大きな力が必要になります。

外転では全三角筋が働きますが、屈曲となると三角筋前部が主になります。

もっと多くの三角筋を参加させるには、肩甲骨の外転が必要になります。

水平面)肩関節屈曲

肩甲骨の外転により肩関節は外転位に近づくため、その分、三角筋後部が参加できる。

伸展では肩甲骨の内転です。

Ⅶ. 肩甲上腕リズム

三角筋や肩甲骨の機能低下の有無の判断として、肩関節屈曲90°で保持できるかを一つの指標としています。

理由は、肩関節90°は上肢の重心位置が肩関節から最も遠位になるので、三角筋の力を最も必要とするからです。

矢状面)肩関節屈曲

それ以降で上がらない場合は、そこから先の三角筋のアクチンミシン滑走が行えない。

これは、膝関節でいうエクステンションラグのような現象です。

あるいは、腱板筋の機能低下により骨頭の下方移動が困難になり、大結節が烏口肩峰アーチに当たる場合です。

ここで、肩関節外転では、肩関節:肩甲胸郭関節=2:1の動きをするとした肩甲上腕リズムがあります。

ちなみに、肩甲上腕リズムは肩関節外転のみを指すと考えいます。

理由は、他の肩関節の動き、例えば、1stポジションで肩関節を外旋させても肩甲骨は動きますが、その場合、外旋最終域に近づいてから肩甲骨が内転します。

これは、肩甲帯で外旋の可動域を広げるためです。

しかし、外転に関しては違います。

外転の可動域は180°で、その内、肩関節120°、肩甲胸郭関節60°と言われていますが、肩甲骨の上方回旋は、肩関節60°から始まると言われています。

肩関節120°の半分当たりで肩甲骨が動き出します。

明らかに、可動域拡大とは異なります。

では、何故、そのような動きをするのでしょう?

これは私の推論ですが、理由として

外転は全三角筋が参加します。

上述したように、三角筋の停止部も決して上肢遠方にはないので、重力による回転モーメントに打ち勝つ、それなりの力が必要です。

その力によって骨頭は上方に持ち上がります。

そこで、そのパワーに打ち勝ち、骨頭の上方移動を抑える腱板筋の力が必要になります。

その腱板筋の収縮力を高める肩関節外転角度を作りだす戦略と考えます。

その角度は、筋長と張力関係の活動張力にあたります。

また、肩関節の屈曲や伸展に比べて、外転では不安定感があります。

これは、屈曲では後方関節包が伸張されるので、その緊張により骨頭を安定化されますが、外転では関節包は緩むため、安定化には腱板筋の力がより必要になることも一因と考えます。

よって、腱板筋の機能に問題がなければ、肩甲骨の動きに注目します。

Ⅷ. まとめ

・他動可動域制限を重視する。

・挙上の可動域制限では、骨頭の下方すべりが行えないケースが多く、それを阻害する関節包や腋窩筋膜をやわらげる。

・屈曲、外転では肩甲骨による代償に気をつける。

・とにかく肩関節挙上作用筋は三角筋である。

・腱板筋に問題が無い場合は、肩甲骨の動きを見る。

最後までお読み頂きましてありがとうございます。

引用文献)

・AnneM,Gilroy 他著、坂井 建雄監訳、市村浩一郎 他訳:プロメテウス解剖学コアアトラス第2版 医学書院

・山﨑 敦 著:PT・OTビジュアルテキスト(専門基礎)運動学 羊土社

・中村隆一 他 著:基礎運動学 第6版 補訂 医歯薬出版株式会社