空撮:地形:河川:天井川の三俣川(京都府南丹市、亀岡市)

大堰川(桂川)の支流、三俣川は天井川で知られている。山地から亀岡盆地の平地に出ても河床が高いままで、そのまま大堰川と合流している。国土地理院の陰影起伏図で見るとその流路が棒状に盛り上がっていて、天井川の様子がよくわかる。

今回は、この三俣川の天井川の様子をドローンで空から撮影するとともに、川に沿って歩いて地上からも観察してみた。

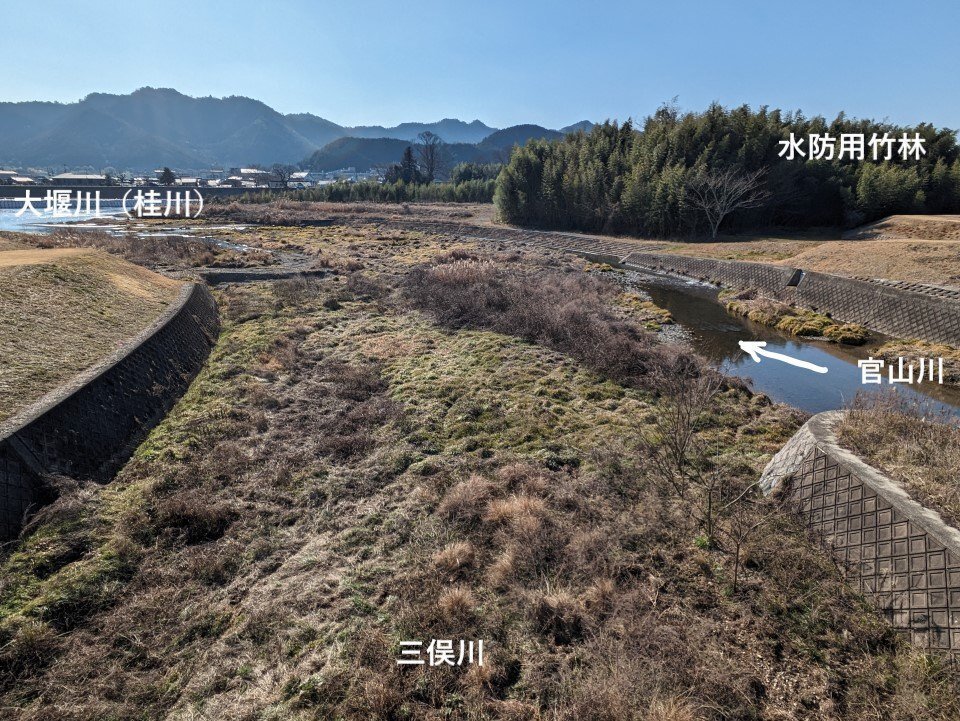

スタート地点は三俣川・官山川と大堰川(桂川)の合流点付近(京都府南丹市)、ここから上流に向かって遡りながら見て行こう。

三俣川は官山川と同一地点で大堰川に合流しているが、官山川は水流があるのに対して三俣川は涸れ川となっている。また三俣川が大量の土砂を押し流して官山川の河道を圧迫している様子もわかる。

写真右手には竹藪が写っているが、これはたまたまここに竹藪があったわけではなく、大堰川沿いに植えられている水防用竹林である。

北川橋から上流方向を望む。

普段は水が涸れていて、河床はコンクリートで固められている。

三俣川は天井川であること以外にも興味深い点があり、それは亀岡盆地内にある残丘の連なりを横切って流れていることである。写真では丘陵が迫っていてすぐそこが谷口であるように見えているが、これが横切っている残丘の連なりで、実際には下流部にあたる。

残丘のピークは三俣川の北側にあり、多国山と呼ばれている。周囲からの比高は80m程だ。

多国山の東麓には、智恵寺(智恵地蔵)がある。写真は智恵寺の前の様子で、三俣川の川底に降りて参道として通れるように付けた階段が残されている。今は通行を禁止されているようだが、かつては、涸れ川状態の時は川底に降りて横断するということもごく自然に行なわれていたようだ。

八木東小学校付近から上流を望む。ここは、多国山の残丘の連なりを「抜けた」地点で、山並みが遠くなった。遠くの山並は亀岡盆地東縁の山地で、三俣川の上流部にあたる。

ここまで堤防の上を歩いてきたが、少し離れて眺めてみる。竹藪と一体化しているため純粋な地形としての観察が難しいが、盛り上がりがずっと続いていることはわかる。

さてあらためて空から全貌を見てみよう。このように三俣川の流路にそって細長く盛り上がりが続いている。見渡す限り、流路には水はなく、完全に涸れ川になっている。