『神曲』ダンテ・アリギエーリ 感想

こんにちは。RIYOです。

今回はこちらの作品です。

ダンテ・アリギエーリ『神曲』です。

1320年ごろに書き上げられた壮大な叙事詩です。

神曲の構成

各篇の章を歌として区切り、地獄篇(序歌を含む)三十四歌、煉獄篇三十三歌、天国篇三十三歌の全百歌で構成されています。この詩は三一神(父・子・聖霊の三位一体)の玄義を踏まえています。この「3」と、完全・十全をあらわす「10」を基盤として、三韻句法(三一神を象徴)で全篇を歌い上げていきます。

これらの緻密に計算された構成は、詩における「神性」を大きな存在に昇華させています。また全篇に展開される「寓意性」は当時の俗悪者たちを糾弾する厳しい言葉として連なって描かれます。そして全篇を覆う「愛」が人間の性を善にも悪にも導きます。

神曲の神性

ダンテの曽祖父カッチャグイーダは「第二次十字軍」に従軍し、殉死しました。当時十字軍国家であったエデッサ伯領がムスリムの太守ザンギーにより陥落したとの知らせで、ローマ教皇エウゲニウス三世が呼びかけて駆けつけた軍です。しかし、ザンギーを打ち破るのか、エデッサ伯領を取り返すのか、明確な教皇による指示がなかった為、思わしい結果を生みませんでした。

ダンテは貧しくはない貴族の子として生まれ、敬虔なカトリック信者として育ちます。下級貴族を中心とした教皇派「グエルフィ党」に属し、封建貴族を中心に支持を集める皇帝派「ギベリーニ党」と対立します。1289年のカンパルディーノの戦いにおいては自身も従軍し活躍します。そしてその経験を「地獄篇」にて記しています。

やがて勝利し実権を握る教皇派「グエルフィ党」ですが、教皇ボニファティウス八世の持つ「野心」で党内に派閥が生まれます。トスカーナ全域を教会傘下(実質的支配)に置こうとする企みの政策に賛成する「黒派」、それに反対する「白派」に別れ、ダンテは白派に属します。ダンテの求心力により「白派の統領」のひとりとなり、激化する黒派との戦いに身をやつします。しかし、教皇ボニファティウスは自分の野心を脅かす危険分子とみなし、ありとあらゆる謂れのない冤罪を「教皇の力」を存分に利用しフィレンツェからダンテを追放します。ここからダンテの流浪の旅が始まり、『神曲』を書き上げる道を歩みます。ダンテもまた曽祖父カッチャグイーダ同様に教皇により災禍をもたらされたのでした。

イタリア=ダンテ学会の主催者ミケーレ・バルビは、ダンテが『神曲』を書くに至った心境を次のようにまとめています。

教会は、キリスト者を永遠の救いへと導くという、付託されたその神聖な義務をはたさないで、俗事にかかずらった。帝国の上にのしあがろうとの野望に燃える教会は、聖界にも俗界にも、永久に賦与された力を揮う本来の権利ありと主張した。このような状況は、神の定めた二つの指導者、帝国と教皇職の間に、嘆かわしい闘争を結果し、恥知らずの犯人どもがうようよ出てきて、その闘争からうまい汁を吸いあげる。そして、おのれの使徒的役割や魂の救いによりも、現世の権力や地上の財の獲得に血道を上げるかに見える、ローマ教皇司教座が示した悪例にならい、忽ち貪欲が天下の風となった。

ダンテは、神性に包まれていなければならない筈の「教皇」が己の欲に支配され暴政を働く現実を民衆に、国に、世界に知らしめることに使命を抱いたと言えます。そして『神曲』の内包する「神性」をもって激しく糾弾していきます。

法律はある、しかしいま誰がそれを正しく運用する?誰もいない。導く牧者は齝めても、分かれた蹄をもたぬぞくやしき。集英社 煉獄篇 第十六歌

神曲の寓意性

地獄篇

詩人ダンテが、現身のまま、彼岸の旅を成就する物語『神曲』。「地獄篇」は、1300年の聖木曜日(4月7日)に35歳のダンテが、罪を寓意する暗い森のなかに迷い込むところから始まる。ラテンの大詩人ウェルギリウスに導かれて、およそ一昼夜、洗礼を受けていない者が罰せられる第一圏(辺獄)にはじまり、肉欲、異端、裏切りなど、さまざまな罪により罰せられる地獄の亡者たちのあいだを巡っていく。

救いの無い地獄には、多くの権力者が堕とされ苦しんでいます。その中でやはり聖職者の多さに驚くとともに、当時の教会権力の強さや絶対性の裏打ちが垣間見えます。愛欲、貪食、吝嗇、浪費、憤怒などが上層にあり、暴力、欺瞞、悪意が下層に連なります。最後に堕天使ルチフェルを据えさせた意図は、ダンテの心をひどく傷つけた「裏切り」の象徴であるに他なりません。教皇による、同族への裏切り、祖国への裏切り、そして神への裏切りを糾弾しています。

煉獄篇

煉獄山は、エルサレムと対蹠点の南半球の海上にある。日曜日(4月10日)、愛の根元である金星が東の空を輝かせる頃、煉獄山絶壁の水際にたどり着いたウェルギリウスとダンテは、高慢の罪が浄められる第一冠から、邪淫の罪が浄められる第七冠までを登り詰めるが、最後の地上楽園でウェルギリウスの姿が消え、ベアトリーチェが現れる。人間の理性を以てしては天国へ昇れないからである。

煉獄篇は、山川丙三郎さん訳ですと「浄火」とされています。現世において侵してしまった罪を悔やみ償い、罪を洗おうとさまざまな「業火」に焼かれています。地獄との違いは「天国へ登る」という目的が存在し、希望を抱きながら耐えているということです。苦しむ描写は「地獄」に近しいものがありますが、霊たちが話す言葉には希望が含まれています。

地獄から煉獄山の麓へ抜ける時に「重力転換」が起きます。これは地獄をイエルサレムから底へ底へと潜って行き、ルチフェルにたどり着き、その真裏が煉獄山の麓であると位置相関がおかしくなるため修正するための効果です。縦に繋げた時、観念的な底がルチフェルである必要があるのです。

天国篇

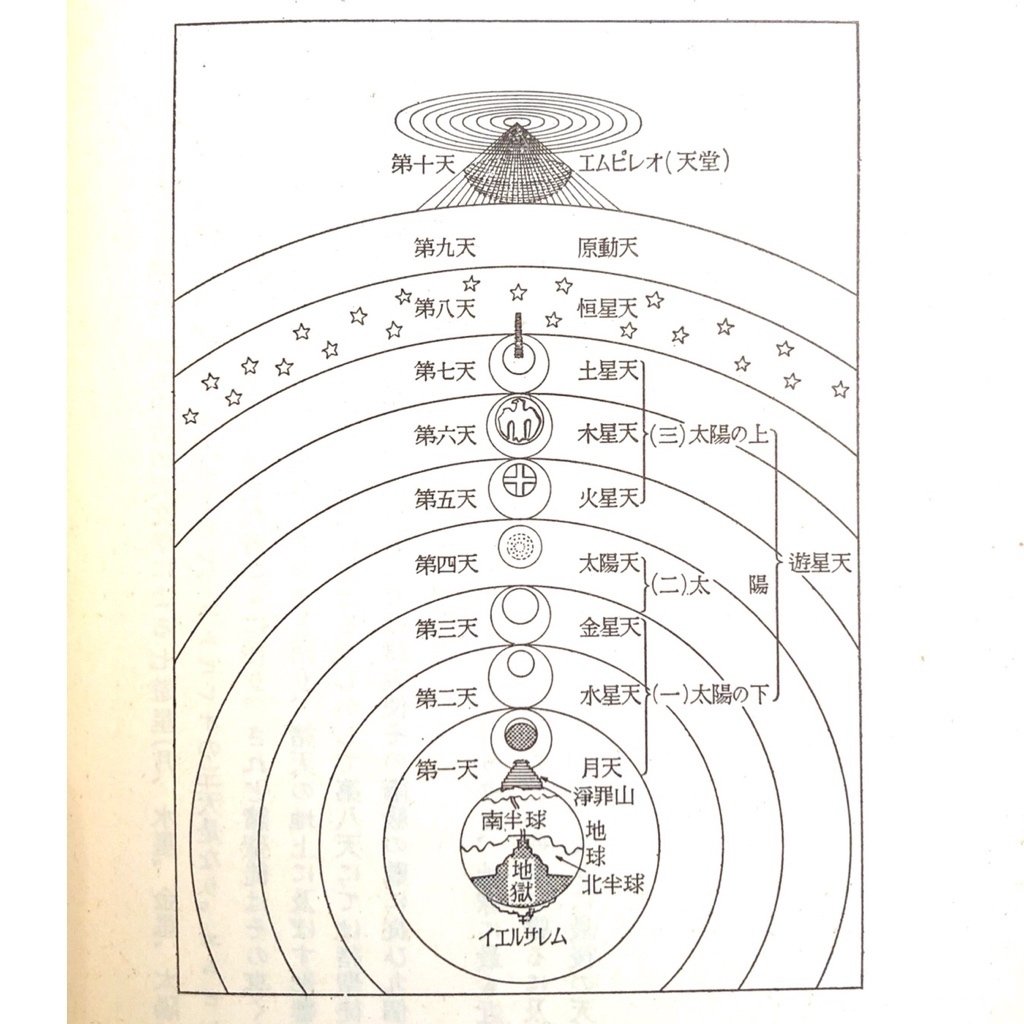

第一天から第十天まで、ベアトリーチェが案内する天国の旅。途中、先祖の霊カッチャグイーダから、地獄・煉獄・天国の三界での見聞を、大胆に書きあらわせと命じられたダンテは、天国の霊たちと語らいつつ、真理の光に対し徐々に啓発されてゆく。やがて至高天に至ったダンテのために、ベアトリーチェに代わって聖ベルナルドがマリアへ祈りを捧げてくれる、見神の恵みを与えたもうようにと。

天国には光と慈愛に溢れています。まばゆい光が常に放たれ、どの層に存在している霊たちも「至福」を感じています。ここに登る霊は神々だけでなく、心清らかに現世で神に尽くしたものたちが立場を問わず登場します。そして煉獄山登頂から導いてくれたベアトリーチェも天国の住人なのです。偉大な教皇や神々は現世の「欲にまみれた俗人」たちを嘆きます。

神曲で描かれる愛

誰よりも影響を受け、尊敬を続けた大詩人ウェルギリウスへの愛。自身が愛し、短命で天に召されたベアトリーチェへの愛。ダンテはこの「喜曲」を愛で包みます。これら二つの強く清らかな愛はダンテを「正しく」導きます。彼の信念を形成した元素のように、ダンテが悩み、迷うときに必ず振り返ると、微笑んで道を示します。

しかし、地獄・煉獄山で責め苦を受けている霊たちも「愛」を知っています。彼らが持った、或いは受けた愛は「邪性」に傾くものであり、振り回された結果か欲望に流された結果として思い返します。

いずれも「愛」であることには変わりありません。ただ「愛」は誘惑と隣り合わせであり、自身の欲望を刺激し悪を引き寄せます。ここで無くしてはいけないものこそが「信念」であり、それを育むものこそが「神聖信仰」であると全篇にわたり説いています。

寓意に潜む人々への教え

神曲でダンテが辿る世界は「来世」です。現世を終えて辿り着く場所。ダンテは現世での行いや心の在り方で、死後に運ばれる世界を歌っています。

地獄の亡霊たちは「悔悟の思い」もなく、「救済の希望」もない、永劫続く耐え難い責め苦をただただ受け続けています。濁った空気に光のない世界を永遠に味わう絶望を見事に歌い上げています。

煉獄山は対照的に「過去の行いに悔い」、それを改めるべく、罪業を清めるための苦しみを「希望を抱いて」耐えています。天国へ登る希望を捨てずに罪を償うことの幸せを垣間見せます。

そして天国では祈りと聖歌に溢れ、光に包まれ「常に至福」を感じる霊魂が輝いています。

喜曲ははじめ悲惨な状態ではじまりますが幸福な終局で終ります。私の作品も地獄ではじまり天堂で終る(大意)

ダンテの支援者であったカングランデ・デッラ・スカラへの手紙で『神曲』を説明しています。『神曲』はもともと『喜曲(La Commedia)』という題でした。『神曲(La Divina Commedia)』としたのはジョバンニ・ボッカッチョです。

『神曲』の主人公ダンテは天国まで登る幸福で幕を閉じます。書き手のダンテ自身、「神性」「寓意性」「愛」を抱き、来世の幸福を目指す心で生きました。『神曲』はダンテの「神的正義」の象徴であったと、そう感じます。

ベルナルド・カナッチオによるダンテの墓碑銘は次の句で終わっています。

生まれはフィレンツェなれど、その母に愛されざりし われダンテ 故国を追われてここによこたわる

世界中の偉大な作家たちが影響を受けた壮大な叙事詩『神曲』。集英社文庫ヘリテージシリーズである寿岳文章訳は、各歌のガイドが添えられており大変読みやすいです。まだ触れていない方はぜひ、お手にとって見てください。

では。