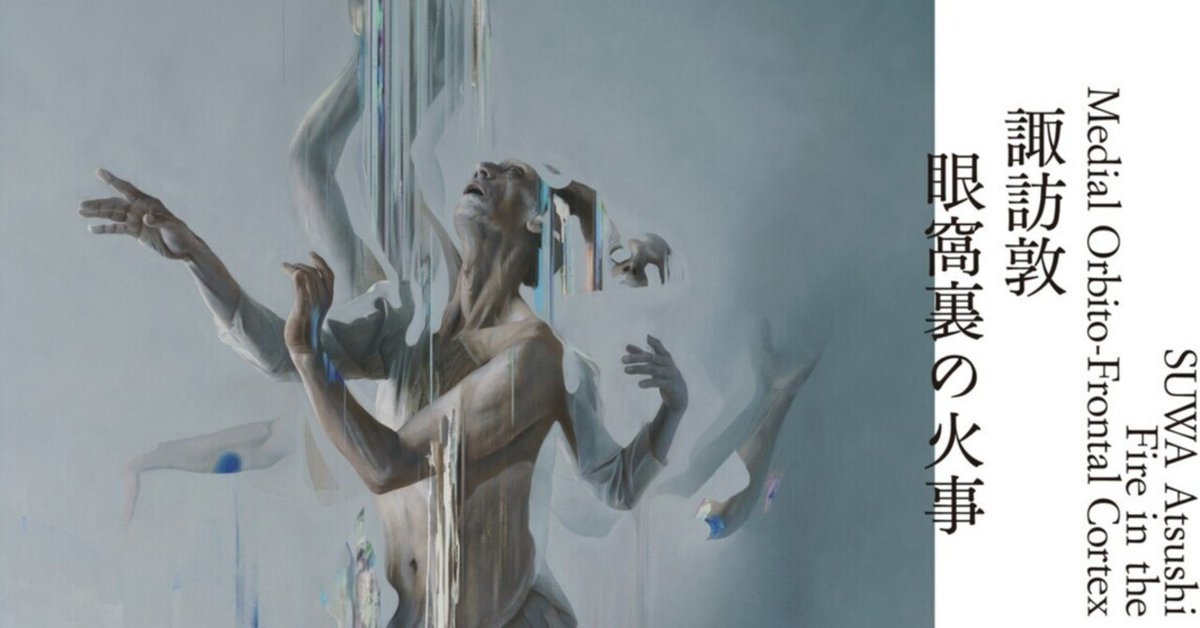

「諏訪敦 眼窩裏の火事」展 レポート

鑑賞の言葉がみつからない。

美しいとか、素晴らしいとか、頭に浮かぶそんな言葉たちがすべて陳腐に思える。

真に優れた作品をみたとき、こみあげてくる感情に名前が与えられていないことに気づかされます。

圧倒的なものを前に、なんとか言葉を探し出そうとするのだけれど、的確なものはみつからず、自分の言語を操る能力の低さに苛立つ。言語というものの限界を知る。

感じて、考える作業。

それしかできない。

しかし、そうやって時々刻々と移り変わる感情を、諏訪は一枚の絵に表現したかったのではないか。

現に、彼が人物画を描くとき、膨大な時間をかけて取材調査を積み重ねるのだそうです。

だから、私たちはその幾重にも編まれた時間の尊さを想い、味わうことが正しい向き合い方なのではないかと、後からとらえることができました。

***

第1章は「棄民」という、戦争と家族の死をテーマに扱ったもの。満州の哈爾濱(ハルビン)の難民収容所で亡くなった祖母をイメージし、美しい女性がチフスによって徐々に痩せ衰え、朽ちてゆく経過を描いた作品では、死の追体験をさせられているようです。

第2章は「静物画について」。静物画の歴史や図像の意味を再解釈しながら、自身の眼を酷使して引き起こされてしまう「閃輝暗点」の、陽炎のような光の残像も表現しており、もとの写実の静謐さに、さらに神秘性が備わっているように感じます。

第3章の「わたしたちはふたたびであう」では、人物画が集められています。長大な時間を要する試行錯誤のさなかで、完成を待たずに依頼主が亡くなってしまったり、コロナ禍で対象者への取材を断念せざるえなかったりしたものもあるそうです。こうした経験のなかで諏訪は「描き続ける限り、その人は立ち去ることはない」という確信と、それによって「対象との再会を果たす」という感覚にたどり着いた。舞踏家 大野一雄の老いと死へのオマージュ作品が至極傑作でした。

***

かくて、私が彼の作品を通して得られたのは、人は自分が美しいときをその瞬間は知らないのだという感覚でした。

老いてから、生き生きと生命力に満ちたものをみたとき、自分が美しかったときを知る。美しかった時代が過去となり、自己が客体化され、切り離された他者となってから、あのときこそが美しかったのだと気づく。

あるいは死を以て、他者に美化され、自分の美しさを知らずに弔われていくしかない。諏訪の絵画はこの客体化ーときに弔いーの作業であり、繊細な線と抑制された色合いのうちに、対象(死者)の確かな輪郭と芯、魂が宿っているかのような錯覚をおぼえます。その美しさに、どこか死の恍惚をもみてしまうのは、私だけでしょうか。

老いもまた後からは美しい。

ぼんやりとした鈍さと、あっけらかんとした時間の開かれ。深い皺のあいだに妙に光る肌の艶。あのすえた匂いから、背後には確実に喪失のときが刻一刻と迫っているようなかすかな鋭さがある。しかし、死の後ではすべてが、ありありとした生の残像として、感触として、われわれの記憶に残り、美の道へと続いている。

ずいぶんと、人間の死と美について考えさせられ、遠いところへ連れてこられました。

サポートいただけると、励みになります。よろしくお願いいたしますm(__)m