【日本酒学】第7回「発酵」

前回までは日本酒の原料について見てきましたが,今回からはいよいよ日本酒の「造り」に入りたいと思います.

その中でもまずは日本酒の製法の基本となる「発酵」についてまとめていきます.

日本酒検定なんて興味ないという方は「今回のコラム」だけでも読んでいただけると嬉しいです🙇🏻

<本シリーズの基本コンセプト>

・読むだけで日本酒検定1級の合格に必要な知識を得ることができる

・Why/Howに関する補足を入れることで日本酒検定に興味がない方にとっても面白いと感じてもらえる読み物にしたい

・検定対策とそれ以外を切り分けるため,記事は以下の構成とする

①トピックス ・・・ 日本酒検定に出題される内容を抽出した解説

②演習問題 ・・・ 過去の日本酒検定問題を紹介

③今回のコラム ・・・ (試験とは無関係な)補足や関連情報など

以下は前回の投稿です.

こちらも是非お読みいただけますと幸いです.

それではやっていきましょう♬

1. トピックス:発酵

(1) アルコール発酵の仕組み

醤油や味噌,チーズなど,世の中には様々な発酵食品があります.

「発酵」と「腐敗」は共に微生物の働きによって糖類やタンパク質などの有機物が他の物質に変化することを指しますが,人間にとって有益なものを「発酵」,有害なものを「腐敗」と呼びます.

アルコール発酵は原料に糖類が含まれるかで仕組みが大きく異なります.

糖類を含むブドウを原料とするワインなどは,ブドウを絞った液体に酵母を加えるだけでアルコール発酵が起こる条件が整います.

この発酵形式を単発酵と呼びます.

一方,米や麦などの穀物はデンプンを多く含むものの糖類はほとんど含まないことから,一度,デンプンを糖に変換する必要があります.

つまり,ビールの場合は麦を水に浸して発芽させた麦芽が,日本酒の場合は第5回で述べた麹菌が糖化酵素を供給し,デンプンを糖に変換する糖化工程が必要になります.

このようにデンプンを糖に変換する糖化と糖をアルコールに変換するアルコール発酵のように発酵が2回行われるため,この発酵形式を複発酵と呼びます.

(2) 単行複発酵と並行複発酵の仕組み

ビールと日本酒は同じ複発酵で醸造されますが,糖化工程の進め方に大きな違いがあります.

ビールの場合はまず糖化を行い,糖化が完全に終了した麦汁に酵母を加えて発酵させる手法を取ります.

このため,複発酵でありつつも糖化とアルコール発酵を別々に行うことから,単行複発酵と呼ばれます.

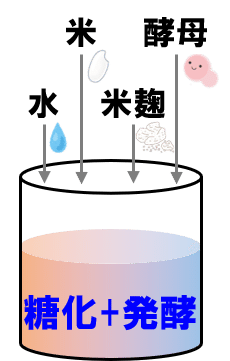

一方で日本酒の場合は糖化とアルコール発酵を一つのタンクで同時に行います.

この形式を並行複発酵と呼びます.

ビールのように単独で糖化を行うと,液体中の糖度が高くなることによって浸透圧が高くなり,酵母を加えた際に十分にアルコール発酵を行うことができない結果,アルコールを十分に生成する前に酵母の活動が停止することで糖分が多く残るため,アルコール度数が約5%程度と比較的低く甘い味わいのお酒になります.

なお,ビールの苦味は主にホップによるものです.

日本酒の並行複発酵は徐々に糖化が進み,生じた糖分が発酵によって順次消費されることで酵母が活発に活動でき,高いアルコール分が得られることになります.

このため,並行複発酵は麹菌と酵母の両方の働きを同時に制御する必要があることから,制御が非常に難しい発酵方式と言われています.

(3) 日本酒の主な製造工程

日本酒の製造工程は以下のように大きく5つの製造工程に分類されます.

①原料処理

主原料である米を精米したり蒸したりして酒造りに適した状態になるよう処理する工程です.

②製麹(せいぎく)

米のデンプンを糖化するための糖化酵素を供給するために不可欠な麹菌を蒸米に繁殖させる工程です.

③酒母造り・酛造り(しゅぼづくり,もとづくり)

糖類をアルコールと炭酸ガスに変える働きを担う酵母を培養する工程です.

④醪造り(もろみづくり)

並行複発酵により糖化とアルコール発酵を行う工程です.

⑤搾り~瓶詰

発酵が終わった醪を絞って酒粕と清酒に分離し,濾過,貯蔵などの工程を経て最後に瓶詰めして出荷します.

2. 演習問題

それでは,実際に日本酒検定に出題された過去問を見てさらに理解を深めましょう.

この部分は日本酒の造りにおける非常に基礎的な内容ですので,2級以上で出題されることはほぼないと思います.

問7-1(3級)

酒母造りの最大の目的を選択肢から1つ選べ.

1:麹菌の育成 2:酵母の培養 3:酢酸菌の除去 4:酵素の供給

過去問解答・解説

問7-1 2:酵母の培養

麹菌の育成は製麹工程で行われます.

3. 今回のコラム

今回はついに日本酒の造りの入口を見てきました.

ここでは並行複発酵について深堀していこうと思います.

前述の通り,並行複発酵方式による発酵では麹由来の酵素による原料米のデンプンの糖化と,酵母によるアルコール発酵の2つの過程が同時に進みます.

通常,普通酒の醪では20日前後,吟醸酒の醪では30日前後掛けて発酵を行います.

日本酒の醸造では単純にアルコールを生成するだけでなく香味成分を合わせて産生させることが重要であるため,低温でゆっくりと発酵を進めることが特徴です.

糖化と発酵はそれぞれ第5回,第6回でも解説していますのでこちらも是非ご覧ください.

糖化工程では米粒が崩壊して溶解する物理変化とデンプンやタンパク質などが糖やアミノ酸などに分解される化学変化があり,発酵工程も酵母の増殖期と増殖後の発酵の2つの状態があります.

つまり,並行複発酵とは細かく言えば醪の環境を調整することにより4つの状態を制御していることになります.

(1) 並行複発酵における糖化工程

仕込直後の醪は仕込水が蒸米にほぼ吸収され,流動性が低く固形分濃度が非常に高い状態となります.

第5回のコラムで触れたように,蒸米の溶解にはα-アミラーゼよりも酸性プロテアーゼが深く関わり,タンパク質に吸着したα-アミラーゼを遊離させるとともに,デンプン粒子にα-アミラーゼがアクセスしやすくすることでデンプンの分解を促進させます.

その後,デンプンがα-アミラーゼによって分解されて生成したデキストリンにグルコアミラーゼが作用することでグルコースが生成されますが,醪中のグルコース濃度が高くなるとα-アミラーゼに対して生産物阻害が働き,デンプンの分解が停止してしまいます.

そこで,並行でアルコール発酵を行うことで生成したグルコースがアルコールへ変換されて生産物阻害が解除され,デンプンの分解が再開されることが並行複発酵の特徴です.

(2) 並行複発酵における発酵工程

酵母は出芽による分裂で増殖しますが,アルコール度数が10%を超えると増殖が著しく阻害されるため,醪の留仕込から高泡に達する4 ~ 5日程度で酵母数は最大に達し,以降はおよそ一定に保たれます.

酵母の増殖速度は温度に依存し,高泡以降の発酵は最大に達した酵母の存在数に依存するため,醪初期の温度制御は発酵全体に大きな影響を与えることになります.

醪初期はグルコースが十分に存在するため発酵によるアルコール生成速度は酵母数と温度に依存しますが,グルコースが消費された醪後半は糖化酵素によるグルコース供給が律速となる一方,酵母も自ら生成したアルコールによって発酵能が阻害されるため,糖化速度と発酵速度のバランスが重要となります.

また,発酵工程ではグルコースをエタノールと二酸化炭素に分解することによって酵母がエネルギーを得ますが,このエネルギーの約70%は酵母の生体活動に使用されずに熱エネルギーとして菌体外に放出されます.

したがって発酵が進めば醪の品温は自発的に上昇するため,温度を制御するために冷却機構を備えたタンクで発酵を行ったり,季節によっては仲仕込や留仕込において仕込水の代わりに氷を仕込むこともあります.

このように酵素の作用と酵母の活動をバランスよく制御することが求められ,これが並行複発酵の難しいポイントと言えます.

今回は以上となります.

次回は日本酒の造りにおける最初の工程である「原料処理」についてまとめていきたいと思います.

今後の更新も是非チェックしていただければ幸いです.