【7月】幸福学の活動報告

6/30に、研究計画書:第2象限(重要だが緊急でないこと)に使う時間と幸福度の相関関係 を公開しました。

会社員をやめて時間が増えたはずなのに、全然時間が増えた気がしないのはどうしてでしょう?私の時間はどこにいってしまったのでしょう?

仮説

私の仮説は以下の通り。

時間がないのは自分の使い方が悪いせいなので、使い方を見直せばいいはず。

私は、第2象限の割合が少ない。

第2象限の割合が高いほど、幸福感が高まるはず。

検証方法

何をしたかののログを取る

第1~第4象限に分類

各象限の割合を確認する

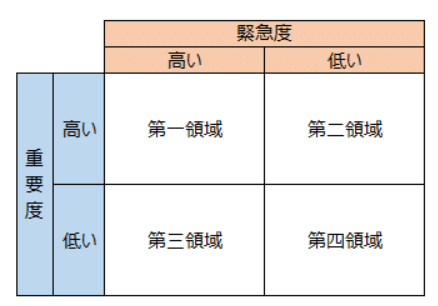

(参考)時間の4象限

・第1象限:重要かつ緊急

・第2象限:重要だが緊急でない

・第3象限:重要でないが緊急

・第4象限:重要でも緊急でもない

活動実績

1.何をしたかののログを取る

togglというスマホアプリを使うことに。

慣れずに入力を忘れることも多い中、思い出せる範囲で入力。

ただし、睡眠時間を測るのは難しかったため、睡眠は測定対象外にしました。

記録期間(12日間):2022年7月1日(水)~7/12(火)

2.第1~第4象限に分類

第1~第4象限に分類するにあたり、分類ルールがよくわからなかったので調べてみました。

参考にした記事はこちら(7つの習慣の4つの領域を明確に区別するコツ。特に第二領域の見極め方)。

この記事によると、考え方は以下の2軸。

緊急度の高低は期限が差し迫っているか

重要度の高低はミッション・ステートメント

そもそも、「ミッション・ステートメント」を定めていないと、重要度の判断ができないらしいです💦

たしかに、「7つの習慣」の本の中でも、以下のように記載されています❣

第二の習慣:目的を持ってはじめる

第三の習慣:重要事項を優先する

この順番か!

とはいえ、分類しないとはじまらないので、毎日する必要のある、食事・風呂・子どもの世話などは、第2象限に分類しました。

3.各象限の割合を確認する

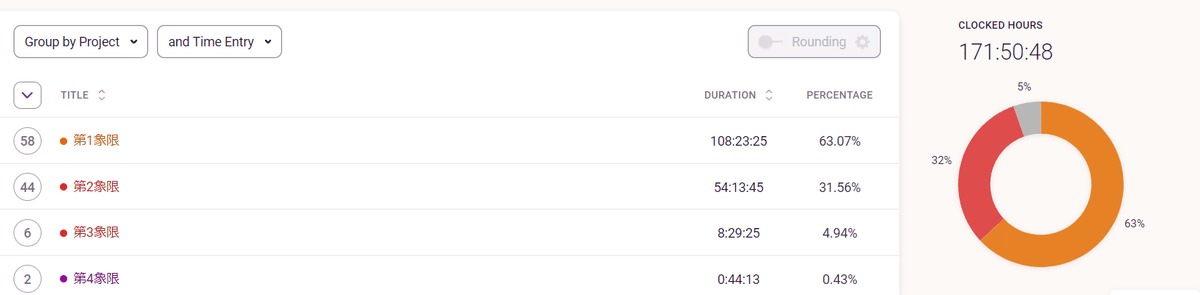

結果、はじめてのタイムログを取った結果は以下の通りでした。

◆象限別割合(時間)

・第1象限:63%(108時間)

・第2象限:32%(54時間)

・第3象限:5%(8時間)

・第4象限:1%(1時間)

私は、第1象限⇒第2象限⇒第3象限⇒第4象限の順に、かけている時間が長くなっているようです。第1象限の割合が高すぎる印象を受けました。

◆象限別の行動内容内訳

・第1象限

・第2象限

・第3象限

・第4象限

(参考)測定時間/日

多少、日によってばらつきはありますが、1日11時間~17時間程度のログを取りました。

ログ取りの精度について

総計測時間は171時間

1日7時間睡眠していたとすると、12日×7時間=84時間

総計測時間(171)+睡眠時間(84)=255時間

計測日数は12日間なので12日×24時間=288時間

不明時間=288-255=33時間

33/288=11.4%

⇒1割くらいは計測できていない時間があると考えられます💦

漏れていると思われる項目

宅急便受け取り

かかってきた電話対応

だらだらスマホ

家族とのおしゃべり

⇒第3象限の行動が漏れていることが多いと考えられます。

反省点

自発的な行動内容しか入力されない

さらに、「7つの習慣」の中に、以下の記載もありました。

第二領域の活動を行うための時間は、第三領域や第四領域からしかとれない。

ということは、第三領域や第四領域に使っている時間が少なければ、第二領域の活動を行うための時間は増やせない ということになります。

うむむ。

ゴールが決まっていないのに、早く走っても意味がない😢

ということで、まずは、ゴールを設定する方向に、軌道修正することにします❣

いいなと思ったら応援しよう!