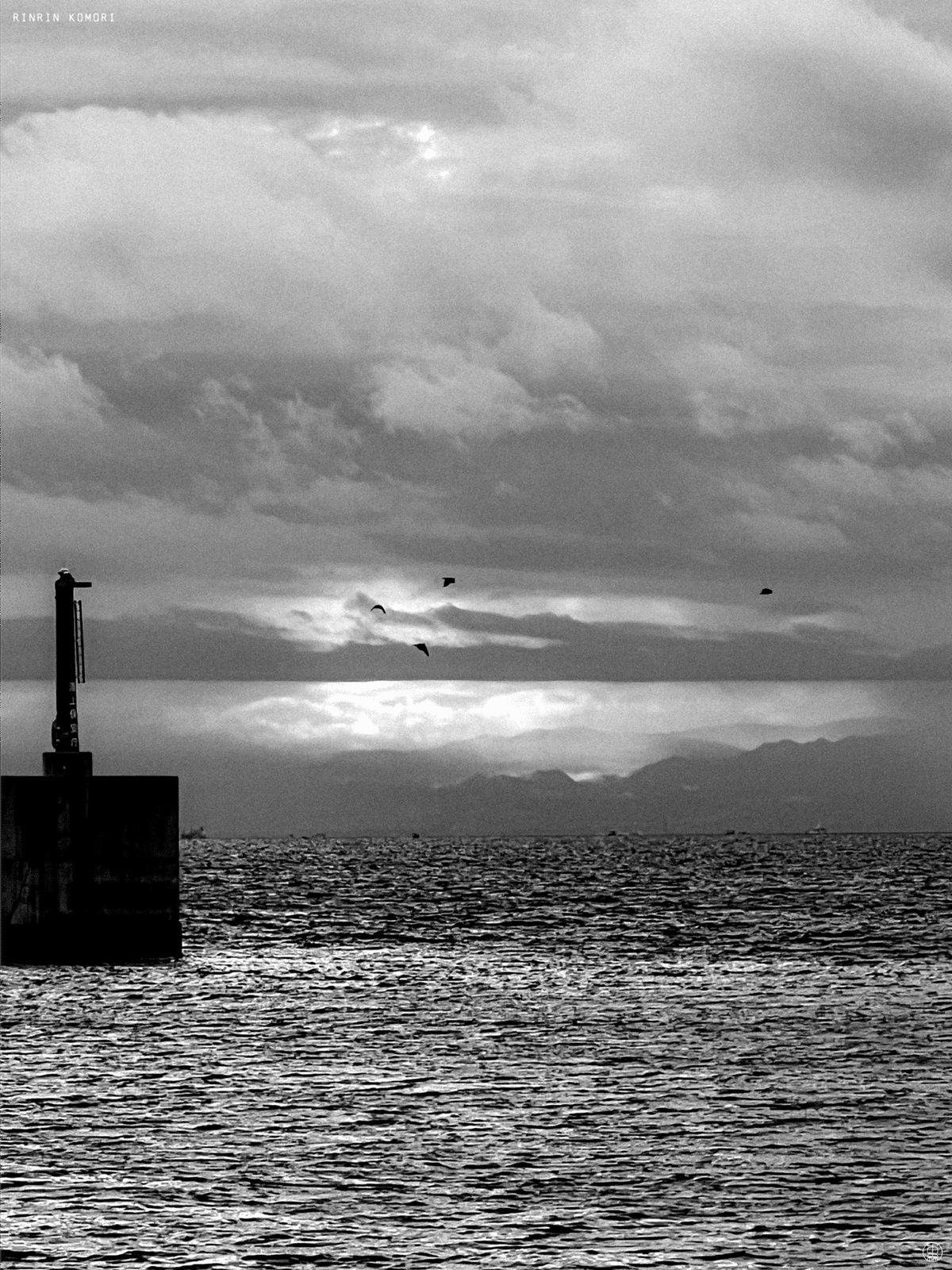

意図する姿勢 by. 木森 林林

『姿勢』

姿勢を正す

その様相は美しく惹きつけるモノがある

環境により姿勢の "形態" は異なり

個でも集団にも存在する

歩く行為一つにも姿勢はあり

その個性は年輪のように身体に蓄積される

無意識にナニカを補完するような働きがあり

身を守るための姿勢とされるモノも

時に身を滅ぼすこともある

- 意図する姿勢 -

姿勢とは

"教わるモノ" と "無意識に行うモノ" の二種類がある。

教わる姿勢は、

日常的に馴染みのない環境で、

あらゆる働きを想定した必要な形態を教わる。

無意識に行う姿勢は、

歩く行為や座る場合といった日常の流れの中で気にも留めず後回しに考えてしまう。

このどちらもその容姿は、

『意識しているかどうか』で異なる様相をみせる。

"ナニカに取り組む姿勢" という内面的なモノを指す場合もあり、それもまた意識的なモノだ。

一見すると、

外側に影響するように感じるが

実は精神的な内面が起源で維持され、

その働きや変化も内側に影響を及ぼすようだ。

慣れや習慣といった蓄積もあり、

一概に "正しいモノ" と定義付け定着するには難しい場合もある。

根本的な「姿勢の必要性」というのは、

先人の経験から編み出され "先の事態を想定した働き"

に過ぎないわけだ。

こうした姿勢の必要性や価値を個人が見出す上で、

まず各々が自身の特性を知る必要があるだろう。

それは身体的な個人差があるように

向き不向きや、

求められる姿勢が逆に負荷をかけることも容易に起こりえるのだ。

- 姿勢と立ち振る舞い -

姿勢と近い表現で、

「立ち振る舞い」という見え方も存在する。

これは所作のようなもので、

姿勢の意識をさらに高めた様相を意味する。

なぜこのような装いがより美しく高貴に見え、

人を惹きつけるのだろうか。

ここからはワタシの視点になるが、

やはりそれは内面的なモノと関係しているのではないか。

姿勢を正し、

優美な立ち振る舞いを行うには

常に意識をするための "余裕" が必要になる。

その余裕は物質的なモノや外側ではなく、

本質的な内側が起点となり

内側に余裕があれば自ずと外側への余裕も出てくるわけだ。

『立ち振る舞い』の前に『姿勢』があり、

『姿勢』の前には『心』がある。

これは日常の歩く姿勢や、

ナニカと向き合う姿勢にも全てに通づるのではないか。

- さいごに -

ここまで見てくださりありがとうございます。

今回は日常のあらゆる場面で見る『姿勢』について、

ワタシの視点で記事にしました。

人はナニカに苛まれ辛い事があれば下を向き、

自信に満ちた方向へ動く場合は無意識に上を向くように感じます。

これは歩く姿勢だけでなく、

先が見えない不安や内心の変化で発言や行動が後ろめたくなる様子も、

第三者の視点から見れば姿勢が悪く見える場合があります。

これは一つの表現として人間の本能の現れのように思えますが、

もしこのような日々の姿勢を意識的に変化させ、

意図して前向きに進めるならば

身の回りの視線や周りの意識も "その姿勢" に後押しされ、より前向きな働きを生むように感じます。

ただこれらは無意識や本能的な様子が本来は自然なカタチとも言えるので、

無理に意識はせず少しの変化を体感する程度に一度目を向けるとナニカ変化があるかもしれません。

木森 林林(Rinrin Komori)