立体的な想像力 by. 木森 林林

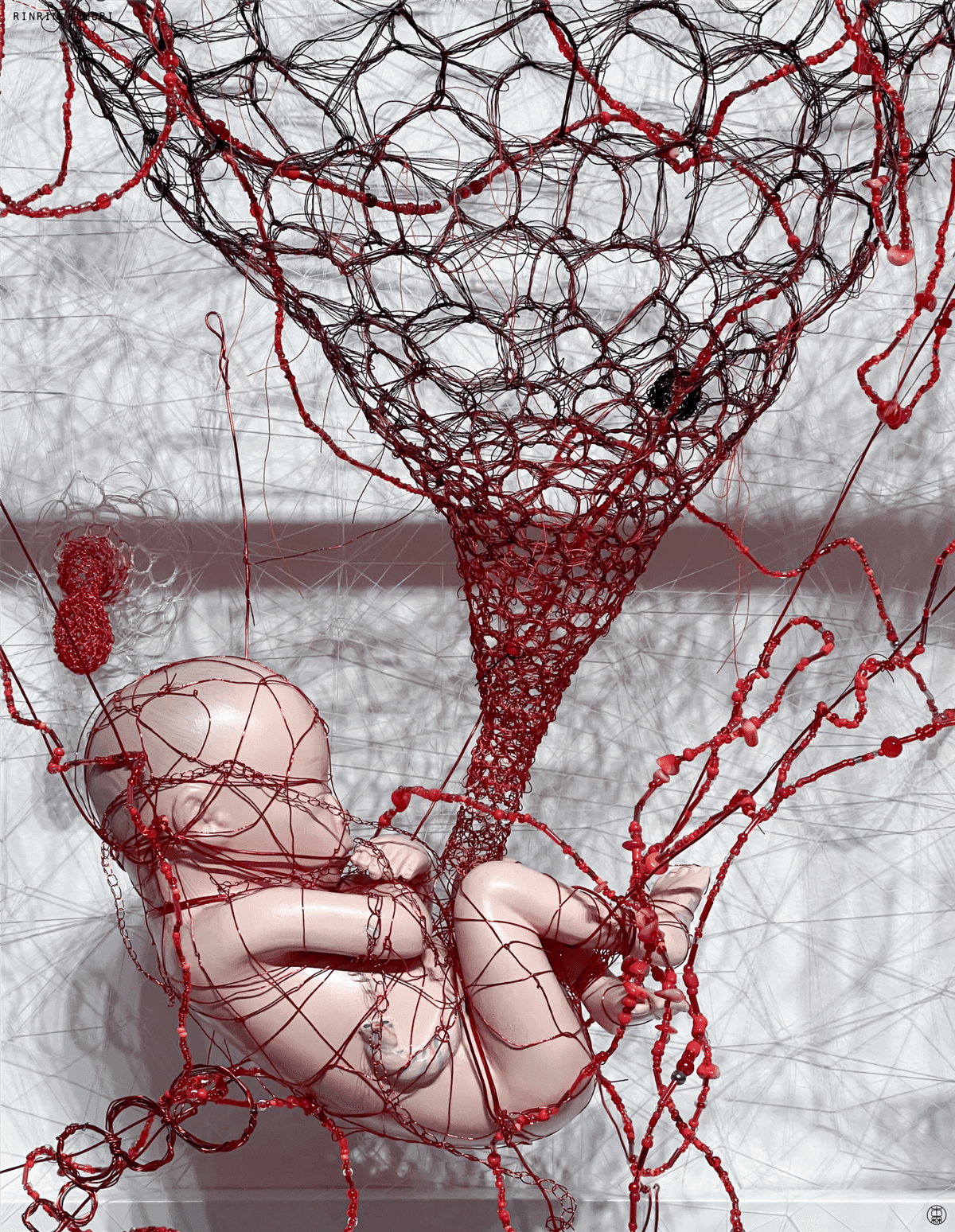

『芸術』

芸者の歴史は古くから

多くの表現で語り継がれる

歌や舞といった

人前で披露する者が起源とされている

"芸術" とされる表現もまた時代を超え

多くの評価や称賛を経て

あらゆる場面でその価値を見出し現在に至る

絵や彫刻、造形物

日常で使うモノにまでに影響し

それらは視覚や聴覚から訴えかけ

本質的な言霊として身の回りに宿っている

- 立体的な想像力 -

過去の芸者が奏でる歌や舞は

東洋、西洋とで異なる様相をもつ。

どちらも表面的に捉えながらも

"立体的" に感じ取れるモノが来世へと受け継がれている。

立体的とは、

歌舞伎役者の周りを取り囲む黒子が演者や演技を支える様子は勿論だが、

絵や俳句等の文芸もまた

見るモノが得られる想像力が追加され成立する。

その真意や歴史を掘り下げると

膨大な考察もできるが、

日本では "能" や "歌舞伎" といった直線的な動きと

歌の母音を強調した表現は特異な形式だ。

使用する楽器も多種多様で、

技術が発展している現代にも関わらず

当時の技術を再現するコトができないモノも多い。

現在では目にする事ができない理由は原料や素材の理由もあるが、

その多くは生産する技術を継承することが困難になった場合やなんらかの外的要因で途絶えてしまっている。

"芸術" が生まれる過程には

表舞台で表現されるモノが一般的だがそれらを支える衣装や道具もまた立派な芸術品である。

むしろ表立った作品や表現だけが芸術ではない部分こそが、よりその奥深さを感じられる部分だろう。

- 文字の起源 -

"始めに言葉があった" と古くからの云われがあるが、

言葉から絵や記号などの芸術が生まれ、

文字が生まれたとされている。

日常で使う『文字』すらも本来は芸術が起源のようだ。

人間は子孫繁栄の意思の元に

代々の経験を来世に継承すべく、

その時々に存在するモノや事象を

身振り手振りに表現し、

一つの感情のようなモノが芸術を行う行動原理なのかもしれない。

時に言葉にできない思いや感情すらも、

あらゆる術を使い表現する芸は一線を超えたナニカを感じる。

ワタシも幼少期からそのような見えないエネルギーに魅了され、没頭した。

言葉も芸術と同じく意味や様相は時代とともに変化し、

幼少期から大人とされる成長過程で与える力も異なる。

芸術も同じく、

人間として多くの経験を積みあらゆる視点を得ると、

表現の幅はさらに広がり見るものを魅了する。

『説得力』という力が働く場合は、

言葉も芸術も発信する者がどのような経験をし生まれたモノかによって、

本質的なエネルギーは異なるのかもしれない。

- さいごに -

ここまで見てくださりありがとうございます。

今回は『芸術』という過去から現在まで多くの人を魅了し、見えない力を与えてきた観点に触れました。

ワタシが好きな芸術の秘めたる部分や、

より具体的な想いは別の記事で詳細に触れるつもりです。

現代では時間や多くの事象に追われ、

日々ナニカを考え続けなければならない状況があります。

その “ナニカ” の対象が実はそこまで気にしなくても良いことや、考えすぎる必要がないこともあります。

そんな時に内側を整理し、

内面と向き合うことができるのも芸術の魅力とワタシは考えます。

過去の名だたる芸術家も作品が生まれる起源は、

日常のほんの些細な出来事から生まることが多くあります。

大きな動きでなくとも、

少しの非日常を味わえるきっかけが芸術の魅力なのかもしれません。

木森 林林(RINRIN KOMORI)