【読書メモ】齋藤孝『頭の良い人がやっている「調べ方」究極のコツ』08

読んだ本

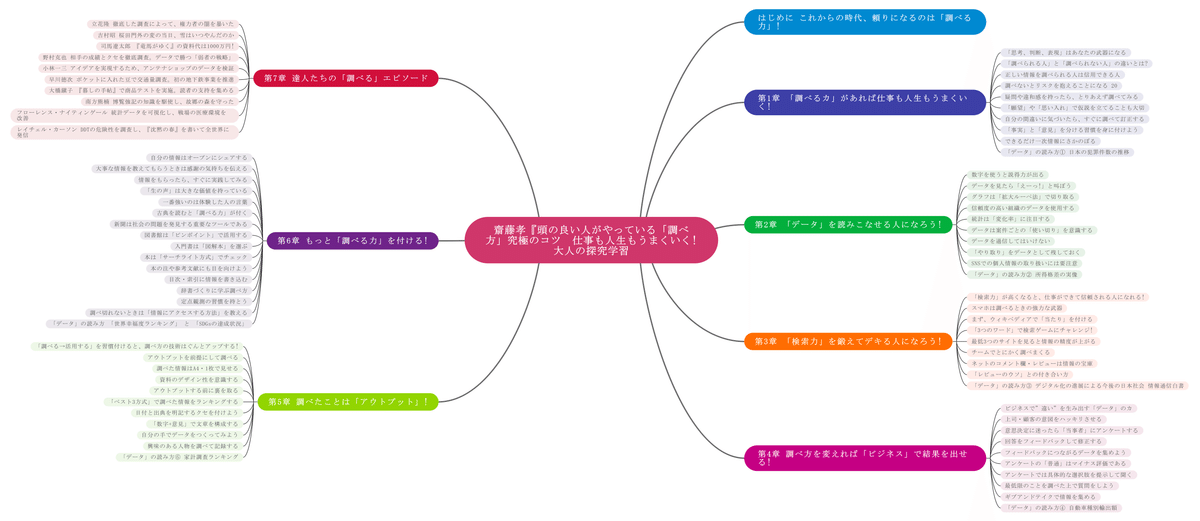

読書マインドマップ

読書メモ

第2章 「データ」を読みこなせる人になろう!

TIP 12 グラフは「拡大ルーペ法」で切り取る

統計グラフを見せるときは、グラフの一部を切り取って拡大して見せる

グラフの一部を拡大した上で、赤色の矢印などで強調しながら話すのもよい

TIP 13 信頼度の高い組織のデータを使用する

説得力のあるデータをつかむためには、信頼度の高い組織のデータを探すことが基本

信頼度の高い組織:公的機関

→官公庁などの機関が公開している資料やサイトから、目指すデータを探す公共機関の次に信頼できるのが、シンクタンクのデータ

新聞社が報じているデータにも、参照しやすいものがある

参照すべき情報源を間違えないようにする

データを調べるときには、最も詳しい人(組織)から聞くのが鉄則

感想

統計グラフの一部を拡大する方法は、善し悪しといったところです。小さな差異でも大きく見せることで、小さな変化であるにも関わらず、大きな変化であるような印象操作することも可能だからです。

信頼度の高いデータということで、公的機関が挙げられています。官公庁のデータが信頼できるのは、調査の概要(目的、標本(サンプル)の抽出方法、調査票など)が記載されているからです。これを見ることで、目的に対して、標本の抽出は適切であるか、質問は適切か、選択肢は適切か、を判断できます。

『頭の良い人がやっている「調べ方」のコツ』は、データとして想定しているのが、おそらくは、社会調査だろうと考えれます。『統計学が最強の学問である』では、エビデンスのヒエラルキーがあると紹介されています。同じデータでも、信頼性に違いがあるので、注意が必要です。

また、「その“医療健康本”、科学的根拠は? 読む前に6つのポイントをチェック!」(NHK)でも、エビデンスのヒエラルキー(エビデンスピラミッドとなっている)が示されています。(『統計学が最強の学問である』とヒエラルキーと多少異なりますが、システマティックレビュー、メタアナリシスが最上位、ランダム化比較実験が2位であることは同じです)

データを見るときには、そのデータの信憑性に注意したいものです。

いいなと思ったら応援しよう!