【介護選び】悲嘆のプロセス〜どこにいますか?

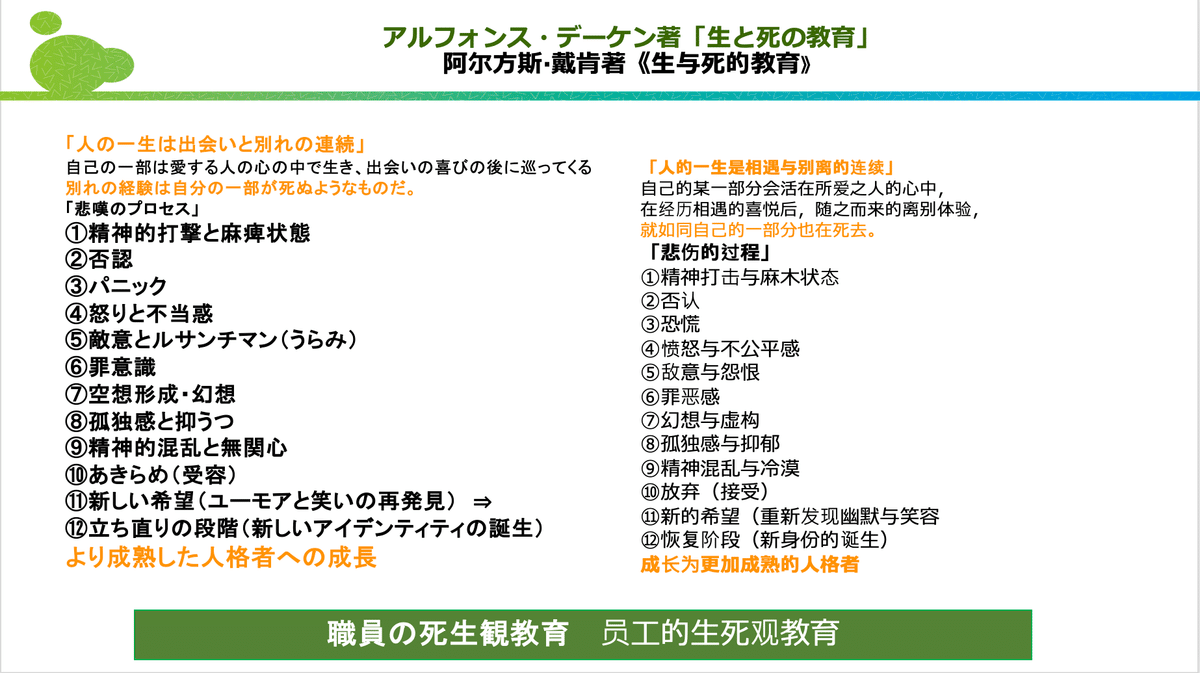

今回は、介護や看取りの場面でよく直面する「悲嘆のプロセス」についてお伝えします。このプロセスは、アルフォンス・デーケン氏が提唱した「生と死の教育」の中で、12の段階に分けて説明されています。これは、単に死別後の心の変化を表すだけでなく、介護が必要になった時にも応用できる重要な考え方です。

人生は別れと出会いの連続

人生とは、別れと出会いの連続です。家族や大切な人を亡くした時、あるいは介護が必要になった時、私たちは大きな喪失感を味わいます。しかし、その喪失は単なる終わりではありません。それは、新しい自分を見つけ、より成熟した人格者へと成長するためのプロセスなのです。

悲嘆のプロセスとは?

悲嘆のプロセスは、12の段階で構成されています。

アルフォンス・デーケン著「生と死の教育」

1段階 精神的打撃と麻痺状態

2段階 否認

3段階 パニック

4段階 怒りと不当感

5段階 敵意とうらみ

6段階 罪意識

7段階 空想形成・幻想

8段階 孤独感と抑うつ

9段階 精神的混乱とアパシー

10段階 あきらめ‐受容

11段階 新しい希望‐ユーモアと笑いの再発見

12段階 立ち直りの段階‐新しいアイデンティティの誕生

悲嘆のプロセスを経て、より成熟した人格への成長があります。

これらの段階を経ることで、私たちは喪失を受け入れ、新たな希望を見出し、最終的にはより強い自分へと成長します。

介護はギフトである

介護が必要になった時、多くの人は「自分はもう役に立たない」と感じることがあります。しかし、介護は単なる負担ではなく、与えられた「ギフト」でもあります。介護を通じて、私たちは他者との深い絆を築き、自分自身の内面と向き合う機会を得ます。それは、より成熟した人格者へと成長するための貴重な経験なのです。

ユーモアと笑いの力

デーケン氏は、ユーモアと笑いの重要性を強調しています。介護の場面でも、笑顔やユーモアは大きな力を持ちます。笑顔は介護者にも高齢者にも伝わり、心を軽くしてくれます。介護を通じて、新しい希望や笑いを見つけることが、立ち直りの鍵となるのです。

これから、ここから

悲嘆のプロセスは、単に辛い経験を乗り越えるだけのものではありません。それは、新しい自分を見つけ、より深い人間性を育むための道程です。介護は、その過程で与えられた「ギフト」であり、私たちを成長させるための大切な機会なのです。

皆さんも、介護や看取りの場面で感じる様々な感情を大切にし、その中から新しい希望を見出してください。

詳細は以下からご高覧ください

介護ビジネスを支援!

ショップ開設戦略立案型

エイジングと介護 のプラットフォーム