南阿蘇で里山の暮らしを感じる旅

小学5年生だった2019年以来、5年ぶりに訪れた南阿蘇。今回は、在学している都立西高校13期の先輩の寄稿をきっかけに旅を決意した。(私は79期だから66歳上!)彼はずっと東京で働いていたが、娘さんが農家の後継に嫁いだことから、南阿蘇に移住。今回はその農家、O2farm(オーツファーム)にインターンを受け入れていただくことになった。

https://www.nature-life-club.co.jp/activist/list_07.php

以前訪れた時は、父の仕事に同行する形の一瞬の訪問で、ただご飯が美味しかったことしか覚えていない。新しくなった私の感性で、目的を持って学びに行きたいと思い、すぐにホームページから問い合わせをした。

阿蘇くまもと空港に到着したのは午前9時過ぎ。バスに乗って南阿蘇へ向かう。熊本市と阿蘇市の中間に位置する空港からは、30分程度で最寄りのバス停まで到着する。『嫁いだ娘』の大津愛梨さんが出迎えてくださった。この集落では大津さんが多いから、みんなにはえりと呼ぶように伝えているそう。彼女は減農薬を中心とした米農家の経営者であるのみならず、里山を次世代に残そうとしている研究者でもある。

築130年以上の古民家がある敷地に入っていくと、同世代に見える女の子がいそいそと炭火で魚を焼いていた。彼女は同時期にインターンに来ていた高校2年生の杏だった。o2farmのお米を食べて育った彼女は、どうやって作られているのかに興味があり、何より美味しいものを食べたくてきたという。まさに運命の出会いだった。最初のお昼ご飯は、さっき杏が焼いてくれた山女という川魚だ。塩を振っただけなのに、ふわっふわで味わい深い。私は魚が苦手なのだが、初めて皮まで美味しく食べられた。

初日はえりさんの講演会に同行するため、急いで市内へ向かった。ここで、熊本大学医学部で精子や卵子の研究をしている知り合い、前田さんの研究室に会いに行った。彼はJ-starXフィンランドコースの同期で、研究だけでなく、科学教室やカメラマンとしても活躍されている。

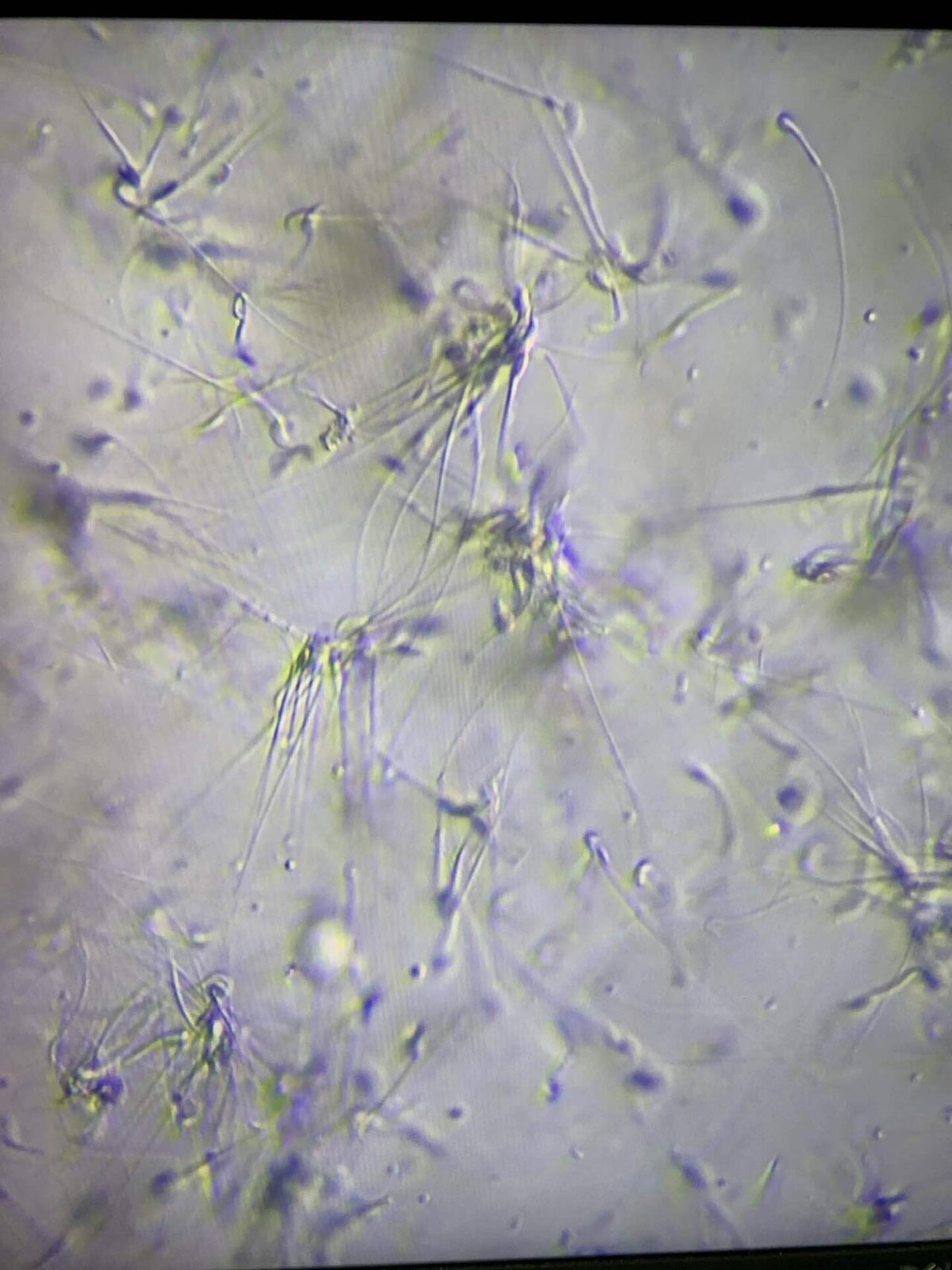

熊本大学は、生殖医学やエイズなどの研究で日本一であり、実験用のマウスを効率的に増やす技術を持っていて、世界各地の研究施設と繋がっているという。マウスの精子を解凍し、動き回る様子を顕微鏡で見せていただいた。精子は動物によって大きさや形が全然違うが、その理由まったくわかっていないそうだ。人間はDNAを含む先端部分が丸いが、マウスは鎌の先のように曲がっていて、ラットはさらにその傾向が強い。基礎から応用そして社会実装までをカバーする研究室の面白さを学んだ。

https://www.instagram.com/p/C9-jIjmvF1w/

⇧熊本城と地震の影響について、英語で発信

夜ご飯は、カレーだった。カレー粉とo2farmの米粉で作った特製のカレールウと地元の夏野菜をふんだんに使ったカレーは、とても懐かしい味だ。福神漬けの代わりには、もちろん手作りのスイカの皮と果肉が半々くらいで切ったお漬物が出て、食べたことのない味だったが病みつきになった。

翌朝は、澄み切った空気の中で、美しい阿蘇山と和やかな田んぼを見ながら散歩した。これはものすごく気に入って、それから毎日続けた。散歩道には、ブルーベリーの木が三本ある。溢れんばかりに実をつけていて、近所の人が食べていいよとのことなので、通るたびに手を伸ばしてしまった。摘み取って帰って、冷凍してアイス感覚でいただくのも美味しいが、1番の贅沢はとれたてを口に運ぶことだ。お礼には、あんこ餅を作って持って行った。

ここには東京では目にすることの少ない、恩の送り合いで成り立つ小さな社会がある。

今日の仕事は、障子張り。2年に一回くらい貼り直して整える必要があるようだ。まずは古い和紙を剥がして、2年分のホコリや枠にくっついたままの和紙を丁寧に濡れた布で取っていく。様子はこちら↓

https://www.instagram.com/p/C-TJfKPPlO6/

ここで、私の課題①が見えてしまった。詰めが甘いことだ。微妙に残っていてもこれで良いと諦めてしまうところがあるのは自覚していたが、それでは大人になって信頼を失ってしまったりと通用しないことに気付かされた。枠が綺麗になったら、障子のりを塗って、新しい和紙を貼る。ピンと張ることが重要だ。

この作業が一番上手だったのは、小学3年生のりさ。えりさんの4人の子どもたちの末っ子だ。障子張りのみならず、りさはどんな家事も難なくこなす。そして何より楽しそうだ。明るくて大人と対等に話すことができ、見習うところがたくさんある。そんなりさが南阿蘇で一番好きなところは水だという。私も近くの白川水源から汲んでくる天然水が大好きになり、いつも飲んでいた。お米はもちろん、あか牛がどんどん吸収して、とても美味しく育っていくのだろう。大人になったら、自分の畑で育てた野菜や果物を使ってカフェを経営したいという夢も教えてくれた。

夜ご飯では、いくつものお豆腐を食べ比べした。絹と木綿だけでなく、胡麻豆腐、ピーナッツ豆腐も熊本でつくられているものをいただいた。それぞれ、油分が含まれているからかモチッとした食感で、調味料がなくても満足できる味だった。私は僅差でピーナッツ豆腐が好きだった。

豆腐にかける醤油も、o2farmのお米を使って、できたたまり醤油で、絹には薄口が、木綿には濃い口が合うような気がした。木綿人気が根強い関東とは違い、九州では絹が好きな人が多いという。地域によって風味が変わってくる豆腐の食べ比べは、日本を旅するすべての人におすすめしたい。

3日目には、技能実習で日本に来ているインドネシア出身のキッタさんと阿蘇神社の恩田まつりを見に行った。豊作を祝う伝統的な祭りで、地域の縦のつながりを形成する重要な役割を果たしているという。稲作を行う地域では昔から行われていたが、今でもこの規模で続いているところは少ないそうだ。お神輿だけでなく、馬に乗って稲を運ぶ人など、大迫力なお祭りだった。

https://www.instagram.com/p/C-ESyNgS71B/

帰りは、南阿蘇鉄道に乗ってゆったりと阿蘇の景色を楽しんだ。長陽駅には、駅舎がカフェになっている久永屋があり、かき氷をいただいた。ふわっとした氷とシンプルなサトウキビのシロップが、ヨーグルト風味のクリームによくあって、疲れが癒やされた。南阿蘇は、キリンの午後の紅茶のCMのロケ地にも使われていて、見晴台駅では、CM風の写真を撮ってみたりもした。

翌日は、朝から近くの川に遊びに行った。滝に登ったり、小さな魚を探してみたりと、時間もスマホも忘れて遊んだ。こんな大自然で育つ子どもたちは幸せだろうな。

https://www.instagram.com/p/C-JgO7VB2eC/

午後は、O2farmの米粉を使ってポンデリングを作ろうとした。生地を作ったり、丸く形成するまではまだ良かったのだが、揚げたりする過程は、一緒に滞在していた高校生の杏に任せっきりになってしまった。理由がどうであれ、言い出しっぺの私が責任を持って最後まで取り組まないことは、許されないだろう。これが私の課題②だ。

食事の前、杏が準備をたくさん手伝っていて、私がメールを返信したりとスマホに気を取られていながら、お風呂に呼ばれたときに『あ、先に入っちゃいます』と悪気なく言ってしまったこと。えりさんに注意されなければ、その言動がどれほど他者を不快にするか気が付かなかっただろう。杏は小さいことで気にする様な狭い人間ではない。だが、年上でしかも自分より多く貢献している彼女への配慮が足りなかったことは、社会に出た時にいい印象を持たない人も大勢いることを思い知らされた。自分勝手さに気づかしてくれたえりさんには本当に感謝したい。

一方で、南阿蘇での滞在は私の良いところもたくさん教えてくれた。やりたいと思ったことをすぐ行動に移せるところ。たくさんの状況を観察して、情報をまとめて言葉にできるところ。刺激を受けてもすぐに流されず、あくまで自分軸に生かそうとするところ。今回教えてもらった他者からの自分の見え方は素直に受け止めて、日常生活の中で良さは伸ばしていき、課題は改善できるような人になりたい。

旅をすることは、その地域を学ぶことだけだと思っていた。けれど、新たな環境で試行錯誤していく時間が、内面を見つめ直すきっかけになり、自分を成長させていくのだ。そこで出逢う食卓、文化、自然、そして何より人のご縁を大切にして、心に残していく。ただ受動的に知るだけでは、研修に変わり無い。自分で選んでいくから、旅なのだ。

次の旅に出るために、自分を磨く日常に戻りたい。

関わってくれたすべての方に感謝を申し上げます。

きっかけをくれたおじいちゃん、

受け入れてくれた愛梨さん耕太さん大津夫妻とご家族、

寛容な心でたくさん助けてくれた杏、

夢を広げてくれた地球研の阿部さん、

お祭りに連れて行ってくれたニコラスさん、

学ぶための資金を提供してくれた高校生みらいラボさん、

送り出してくれた両親、

本当にありがとうございました!