アナログ出力 4-20mA/1-5V

出力信号の標準化

プロセスの自動制御が実用化され始めた時期には、電気・電子機器間で伝送される信号が製造業者によって異なり、他社製機器との接続は非常に面倒でした。そのため、国際電気標準化会議(IEC)により、伝送信号をDC 4-20 [mA]、DC 1-5 [V]とする通信規格が標準化されました。これにより、システム構成が簡単かつ容易になりました。

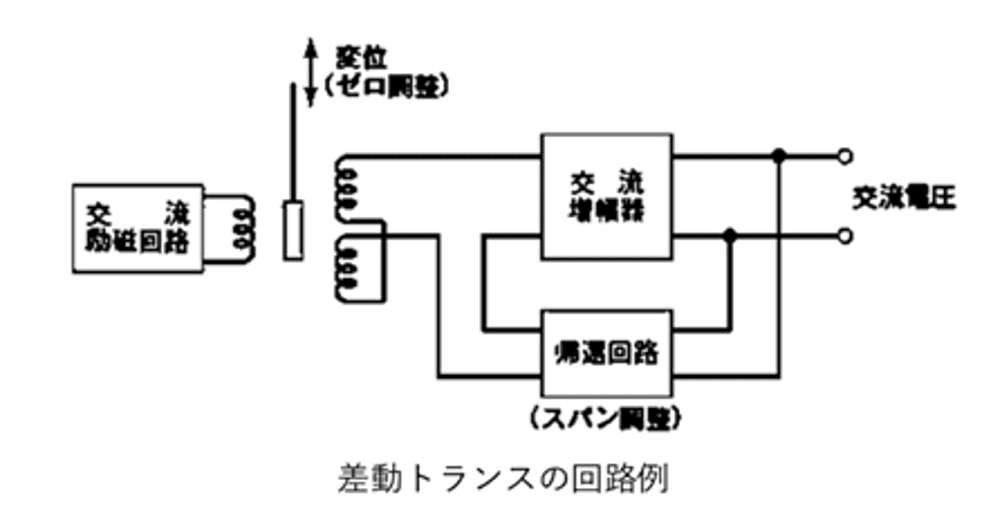

電気信号の種類は、直流(DC)と交流(AC)に大別されます。標準化された規格(DC 4-20 [mA]、DC 1-5 [V])では直流の電気信号を採用していますが、従来は圧力や流量の測定値などを機械的動作で変位に変え、変位を差動トランスなどで電気信号に変換する方法が一般的でした。この差動トランスからの出力信号は交流であり、交流をそのまま伝送信号に使うことで変換器の構成を単純にできるというメリットがありました。

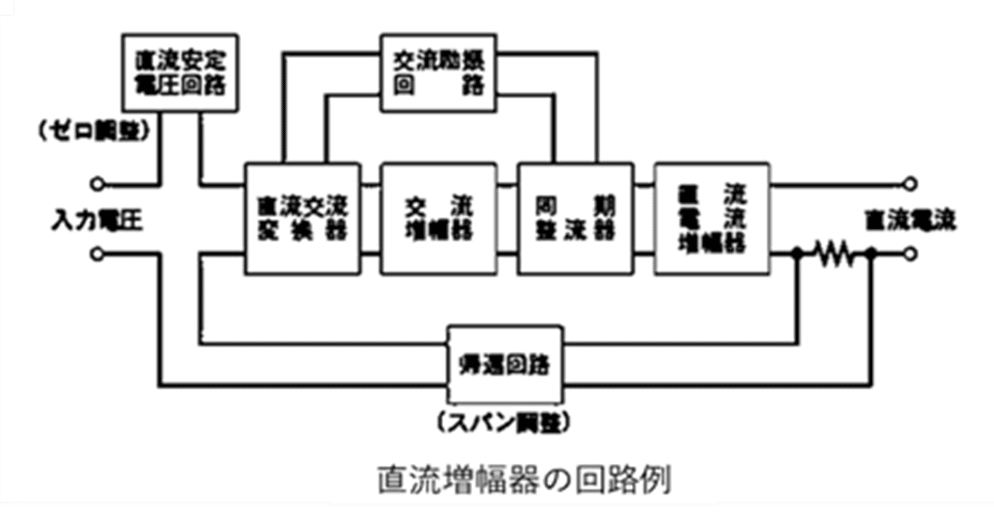

一方で、当時の直流増幅回路では、入力信号がゼロでも増幅器のゼロ点ドリフト(出力信号が変動する現象)によって出力が出るという問題がありました。そこで、ドリフトの影響をなくすために、増幅器は複雑な回路になっていました。この点では、交流信号は増幅器のドリフトに関係なく、交流入力信号がゼロの場合は出力信号もゼロとなり、増幅器回路が簡単になります。

ただし、交流信号を伝送信号に使うメリットはあるものの、交流信号は電気的ノイズに弱いという大きな欠点があります。特に、大電力の電気・電子機器が設置されている環境での伝送信号としては大きな問題です。ノイズの大部分は交流であり、信号線に入った交流ノイズは、直流信号の場合にはフィルタによって除去できますが、交流信号の場合にはフィルタによってノイズと同時に伝送信号自体も減衰してしまいます。

このような事情から、電気信号として交流信号を採用した製造業者もありましたが、ノイズによりシステムが不安定になることが少なくなく、交流信号はほとんど使われなくなりました。

電圧出力と電流出力

信号出力には、電圧信号と電流信号が共に使用されています。測定機器自体に生じる電気信号は、熱電対や測温抵抗体などに代表されるように、「mV(ミリボルト)」単位の微小な直流電圧信号であることが一般的です。その場合、測定機器の出力信号を変換せずに「mV(ミリボルト)」を標準化信号とすれば、変換器は簡単なシステム構成になります。当時、DC 0-10 [mV]を統一信号として採用していた製造業者があり、現在でも分析計などでは「mV(ミリボルト)」を出力信号とするものも少なくありません。

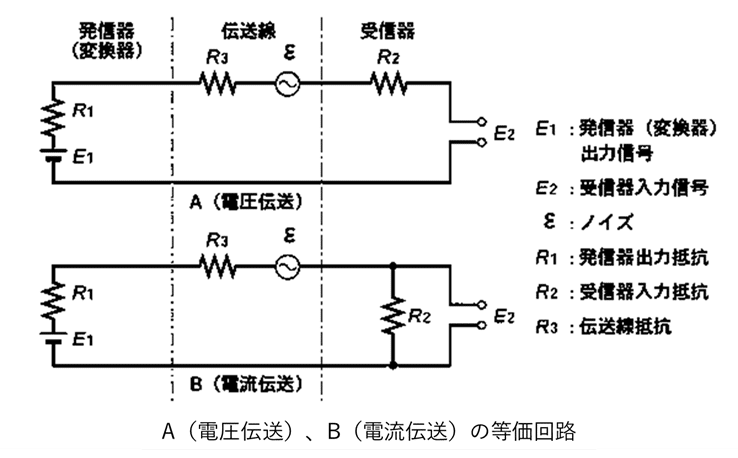

電圧信号には、電流信号に比べて電磁的ノイズに弱いという問題点がありました。例えば、次図のAが「電圧伝送」の場合の等価回路です。電圧伝送の場合、受信器をつないでも信号電圧を変化させないためには、理想的には信号源(発信器)の内部抵抗R1が0 [Ω]、受信器の受信抵抗R2が∞ [Ω]であることが望まれます。したがって、伝送線に入った雑音電圧ε [V]はすべて入力信号DC E1 [V]に加わり、DC E1+ε [V]として受信されます。また、電圧伝送の場合、R2が∞ [Ω]であれば、信号線の抵抗R3の影響は受けませんが、実際にはR2が∞ [Ω]ということはないため、長距離伝送のときには信号線の抵抗R3の影響を受けることになります。

次に、次図のBが「電流伝送」の場合の等価回路です。電流伝送では、受信抵抗R2をつなぐことによって信号電流に影響を与えないよう、R2はR1に比べて非常に小さい値にします。したがって、伝送線に入った雑音電圧DC ε [V]の大部分は発信器の出力DC E1 [V]に加わり、発信器信号源のリップルが増したことになるだけなので、電流信号は影響を受けません。

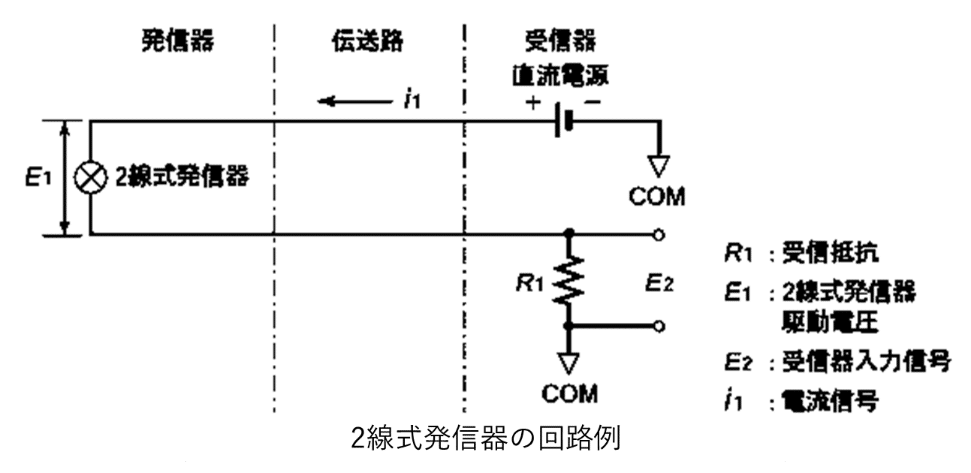

電流信号のもう一つの利点として、2線式伝送方式への適用が可能になることがあります。2線式伝送方式の発信器では、発信器自体の駆動用電力を電流信号から得ることができます。2線式発信器の回路例を次図に示します。フィールドの発信器から計器室の受信器に伝送されるアナログ信号の数が多い場合、伝送のための電線も多くなりますが、電源と信号を別々の電線で送る4線式や3線伝送方式に比べ、回路駆動用の電源と信号を一対の電線で送る2線式発信器は配線のコスト削減につながります。

電磁的ノイズを受けやすく、長い伝送距離での信号伝送の場合には、出力信号として電流の方が優れていることが分かります。さらに、調節機器の出力信号は操作部の駆動信号に使われ、電空変換器で空気圧信号に変換されますが、電流信号のときは増幅することなくそのまま空気圧信号に変換可能であるという利点もあります。

一方で、受信計器の多くは入力信号を電圧とするものです。電流信号は受信抵抗に流すことにより電圧信号になります。1つの信号を複数の受信計器で受けるとき、入力ごとに受信抵抗を直列につなぐことも可能ですが、機器ごとの信号の電位が異なるため、実現するためのシステム構成が複雑になります。そのため、電気的ノイズが少なく、計器までの伝送距離が短い場合には、1個の受信抵抗で電流信号を電圧信号に変換し、信号を並列受信することでシステム構成を簡単にできます。このような理由から、フィールドでは電流、計器室では電圧を伝送信号として使うのが、アナログ信号伝送において優れた方式として考えられていました。したがって、IEC 60381-2ではDC 4-20 [mA]の電流信号とDC 1-5 [V]の電圧信号も規格化されました。

直流DC 4-20 [mA] の理由

検出器/発信器の信号出力であるDC 0-10 [mV]などに代表されるように、信号出力は0(ゼロ)からスタートするものが大部分です。現在でも、分析計など研究室用計器では、0からスタートする信号が大部分です。DC 4-20 [mA]など、最小出力信号が0でない「ライブゼロ」は特殊な信号であり、分析計を扱っている化学分野の技術者はライブゼロの信号に戸惑うことがあります。

統一信号にライブゼロが採用された理由はいくつかあります。まず、「停電や信号線の断線による無信号状態」と「信号値ゼロの状態を区別すること」が目的です。断線によって無信号になったものを信号値が最小になったと誤解して操作すると、大変なことになります。オンラインで使用される信号では「事故・異常な状態」と「信号最小値」の区別が必要です。

次に、ライブゼロ信号の利点として、信号の最低値(DC 4-20 [mA]の場合にはDC 4 [mA]になります)以下の信号を使って増幅回路を働かせることにより、2線式発信器が作れることが挙げられます。信号の数が多く、比較的長距離の信号伝送を行うプロセス制御では、配線が減ることは大きなメリットとなります。ただし、IECで標準化を図った時代には、現在のように小電力で動作する増幅素子がなかったため、2線式発信器は力平衡式差圧発信器(伝送器)などに限られていました。

もう一つの問題として、回路の設計上0 [mA]という信号を作ろうとすると回路が複雑になるという課題がありました。当時使われていた出力段素子(増幅回路)では、暗電流(熱的原因、絶縁不良、結晶欠陥などによって流れている微弱な電流)が大きく、信号ゼロでも出力が出てしまいました。ゼロ信号を作るためにはプラスとマイナスの2つの電源を必要としました。さらに当時、空気圧の制御システムでは0.2-1.0 [kgf/cm²]の統一信号が使われていたため、最小、最大の比が5倍のライブゼロ信号は電空制御の混在するシステムにおいて、互いの信号のやり取りが容易であるというメリットもありました。

計算方法

上述してきた伝送方式は、「流量」「レベル」および「圧力」などの測定値を電流値に変換して伝送する方式といえます。

つまり、電流の出力値DC 4-20 [mA]は、その測定値の絶対値には一切関係がなく、測定範囲のパーセンテージに依存します。

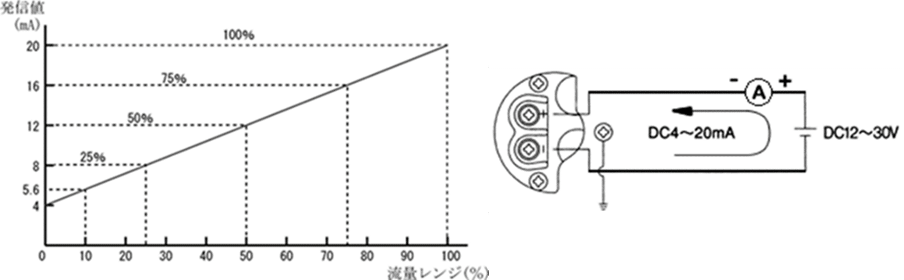

測定値が0 [%]のとき4 [mA]、100 [%]のとき20 [mA]となり、その間の関係がリニア(直線比例)の場合、流量計の測定範囲が0-30 [m³/h]とすると、流量が0 [%]である0 [m³/h]は4 [mA]、50 [%]である15 [m³/h]は12 [mA]、100 [%]である30 [m³/h]は20 [mA]となります。

これは、測定値で出力電流の絶対値を決定してしまうと、幾ら範囲があっても足りなくなってしまうことを意味します。

ある一定以下の負荷抵抗であれば、回路の負荷抵抗にかかわらず所定の電流値が確保されます。実際的には電源線(一般的にはDC 24 [V])と信号線は共通で、電源と負荷は直列に接続されます。電流計に接続し、その電流計の目盛りを20 [mA]で100 [%]、4 [mA]で0 [%]とすれば、流量を直読することができます。