調判定できるようになりたい!【第5回・ソナタ形式から】

「調判定できるようになりたい!」というタイトルで書き始めた記事も、もう5回目になりました。だいぶ調のことを意識できるようになってきたはず!多分!

今回は、「ソナタ形式の調関係」についてみていくことにします。

【ソナタとは】

まず、「ソナタ」ですが、どういうものがソナタなのでしょう?

「ソナタ」と言ったら、皆さんはまずどんなものが浮かびますか?

ソナタはおよそバロック期から現代まで幅広く存在するジャンルですが、古典期は特に多く作曲されました。

そのスタイルも時代によって変わりますが、

「ソナタ」を説明するときに、押さえておきたい基本ポイントは次の3つです。

①器楽曲である。(ソロ、室内楽)

②基本的に多楽章で構成されている。

③第1楽章はソナタ形式で書かれている。

皆さんの思い浮かべていたソナタはこれに当てはまるでしょうか?

さて、③の「ソナタ形式」ですが、これについて今日は詳しくみていきたいと思います。

【ソナタ形式とは】

「ソナタ形式」と「ソナタ」を混同しないように!なぜなら、ソナタ形式は、「ソナタ」だけでなく、交響曲、協奏曲、弦楽四重奏曲などの第1楽章にも使われる楽曲形式だからです。(もちろん、例外で他の楽章に使われることもアリ)

「ソナタ形式」の基本ポイントも押さえておきましょう。

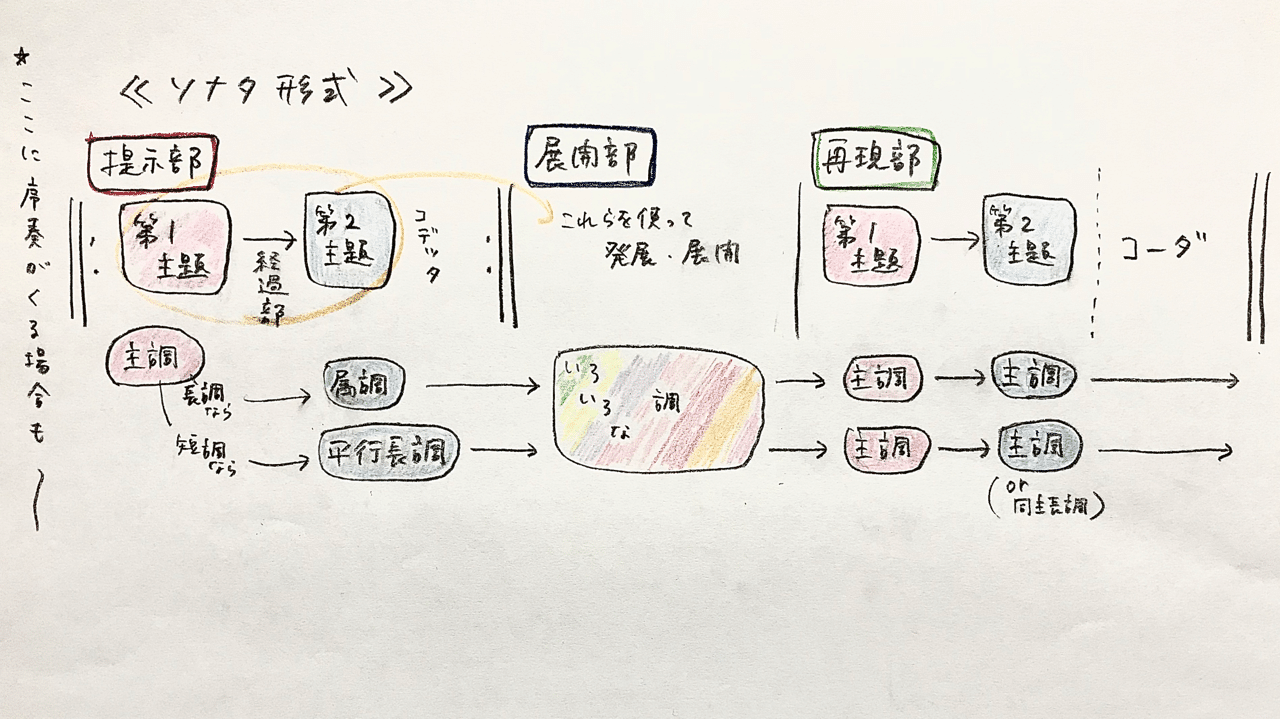

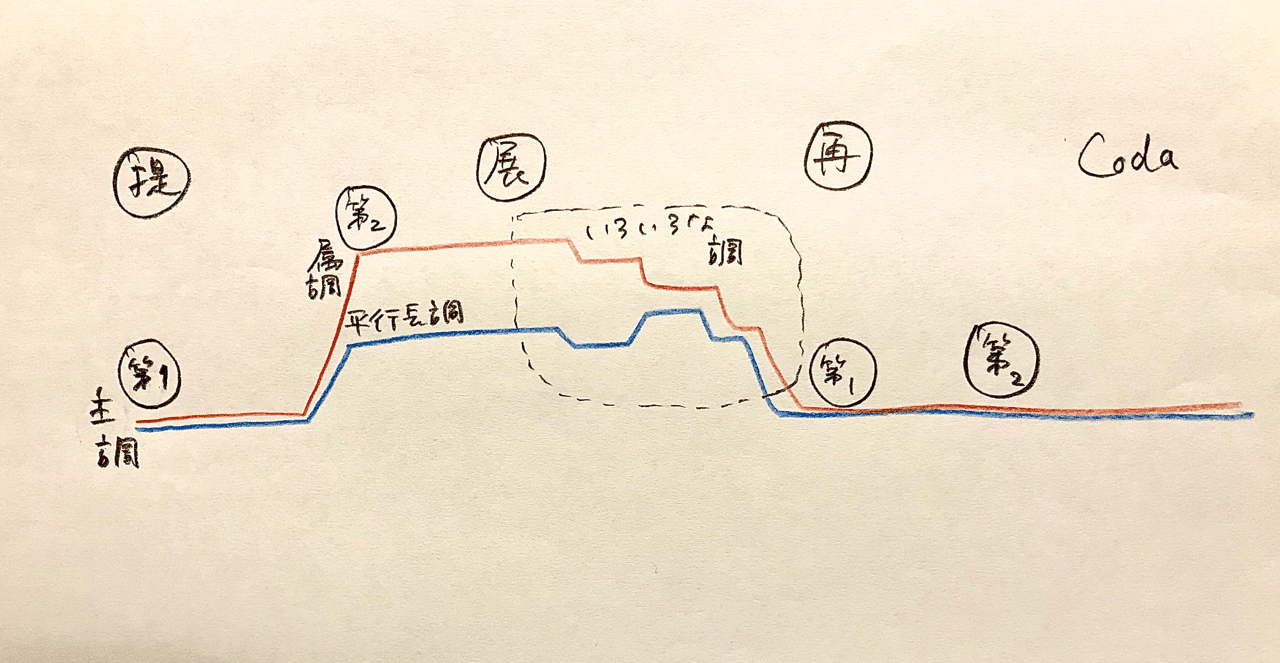

①提示部、展開部、再現部(+コーダ)の3部形式 ※1

②提示部には第1主題、第2主題があり、

第1主題が長調だったら第2主題は属調、

第1主題が短調だったら第2主題は平行長調になる

※1 コーダの規模が大きくて4部形式と言った方がしっくりくるものや、ソナチネなど元々の規模が小さくて展開部と再現部の区別がないものなどもある

基本の「ソナタ形式」、図にまとめてみました。

説明したいことは山ほどあるのですが、今回は調についての話なので、調の移り変わりをみていきましょう。

提示部の中に主題が2つ出てきます。主題というのは主要なメロディーのことです。

これが、第1主題はもちろん主調で始まりますが、第2主題は違う調のものがきます。上のポイント②にあるように、属調、もしくは平行長調にいくのが基本です。

例えば、

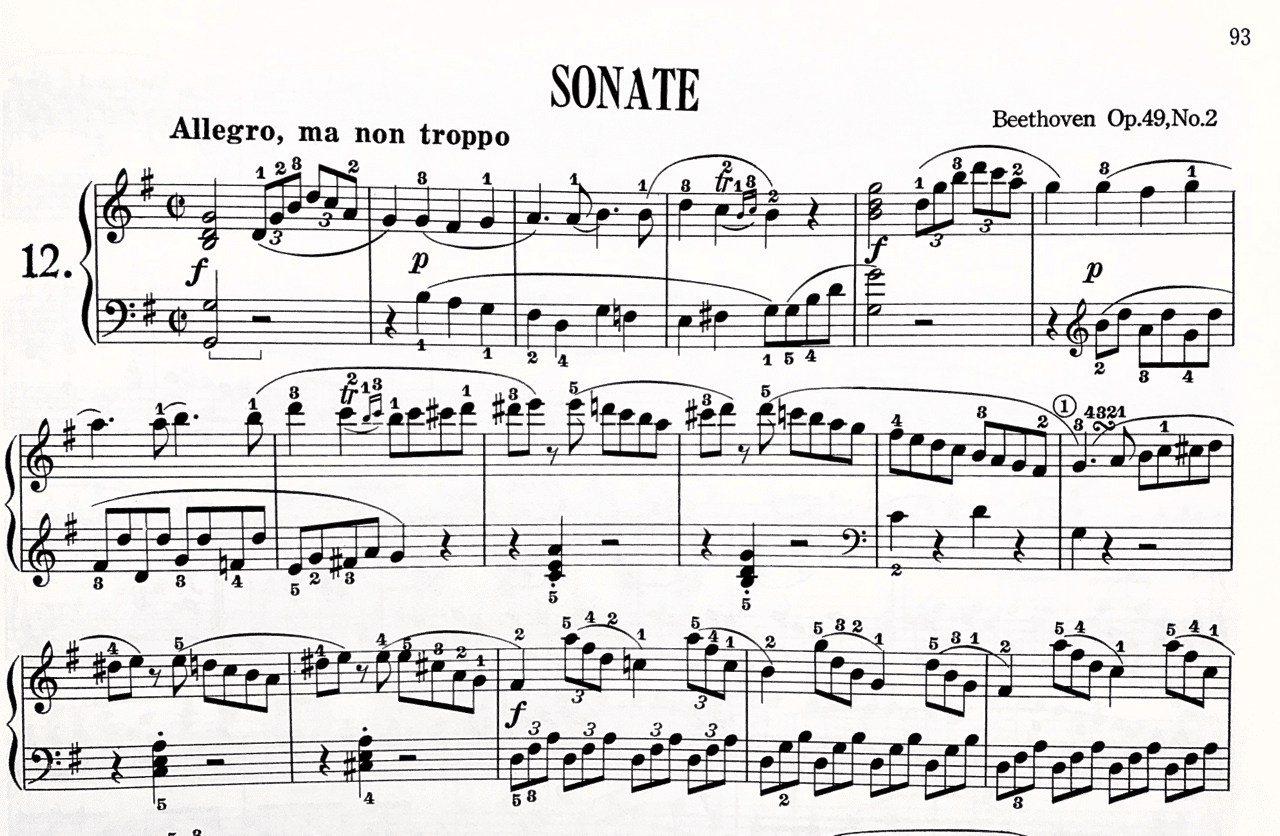

ベートーヴェンのOp.49-2のソナタで見てみます。

(以下楽譜、「ソナタアルバム」全音楽譜出版社 より)

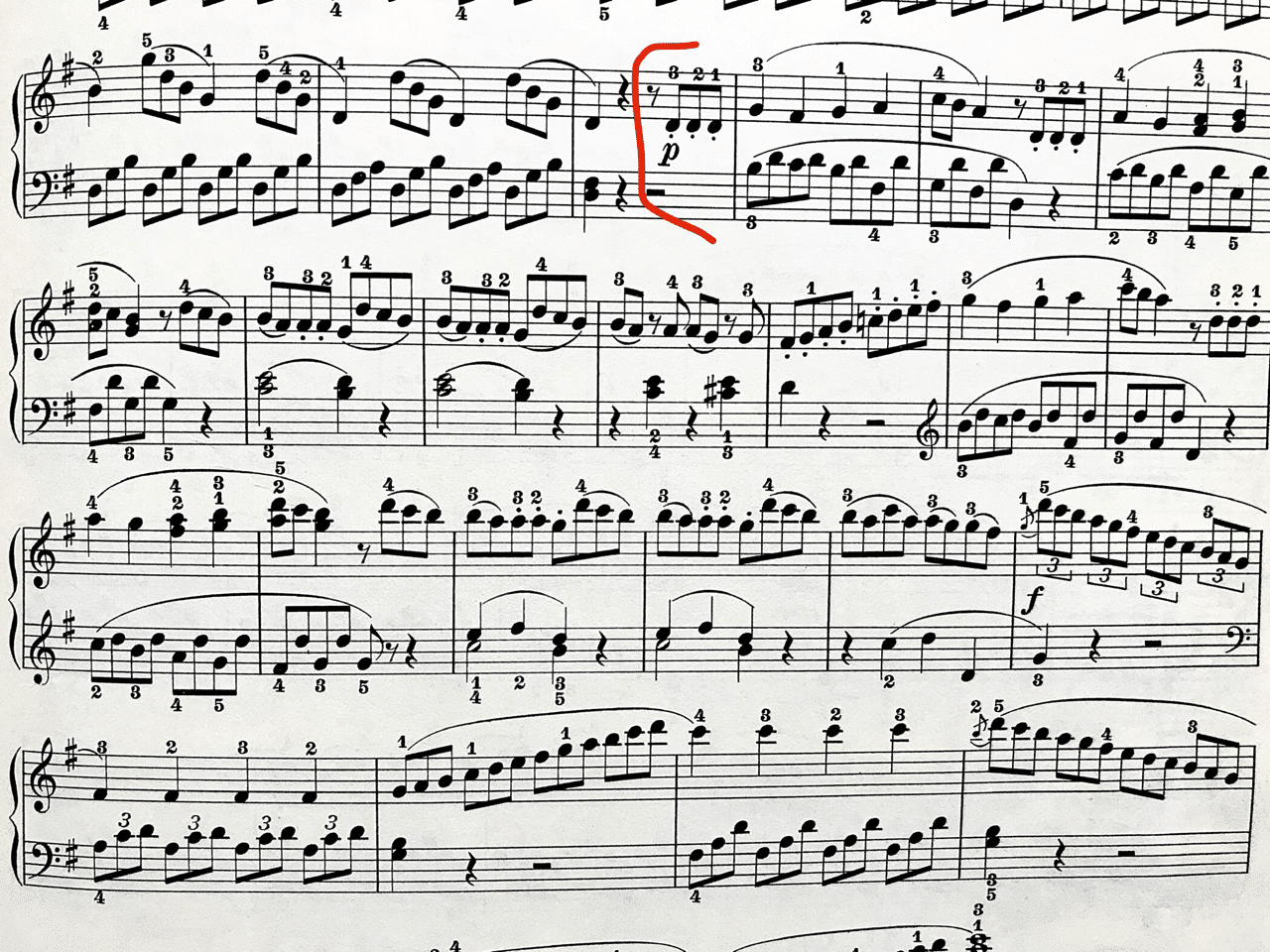

譜例1)

第1主題はG dur、冒頭4小節が動機で、2回繰り返します。その後いろいろとつなぎの部分がありますが、このつなぎの部分のことを、経過部といいます。これがややこしくて、他にも推移部、移行部、挿入、エピソード、間奏、嬉遊部…などいろんな言い方があり、定まっていません。(フーガなども同様です)どれも主題と主題の間のつなぎの部分のことには変わりありません。

譜例2)

譜例2の4小節目アウフタクトから第2主題。少し〇で囲んでみましたが、ドに♯が付きまくってます!もともと調号でついているファと、新しくドに♯がついたので、D durですね。確かに主調G durから見ると属調です。

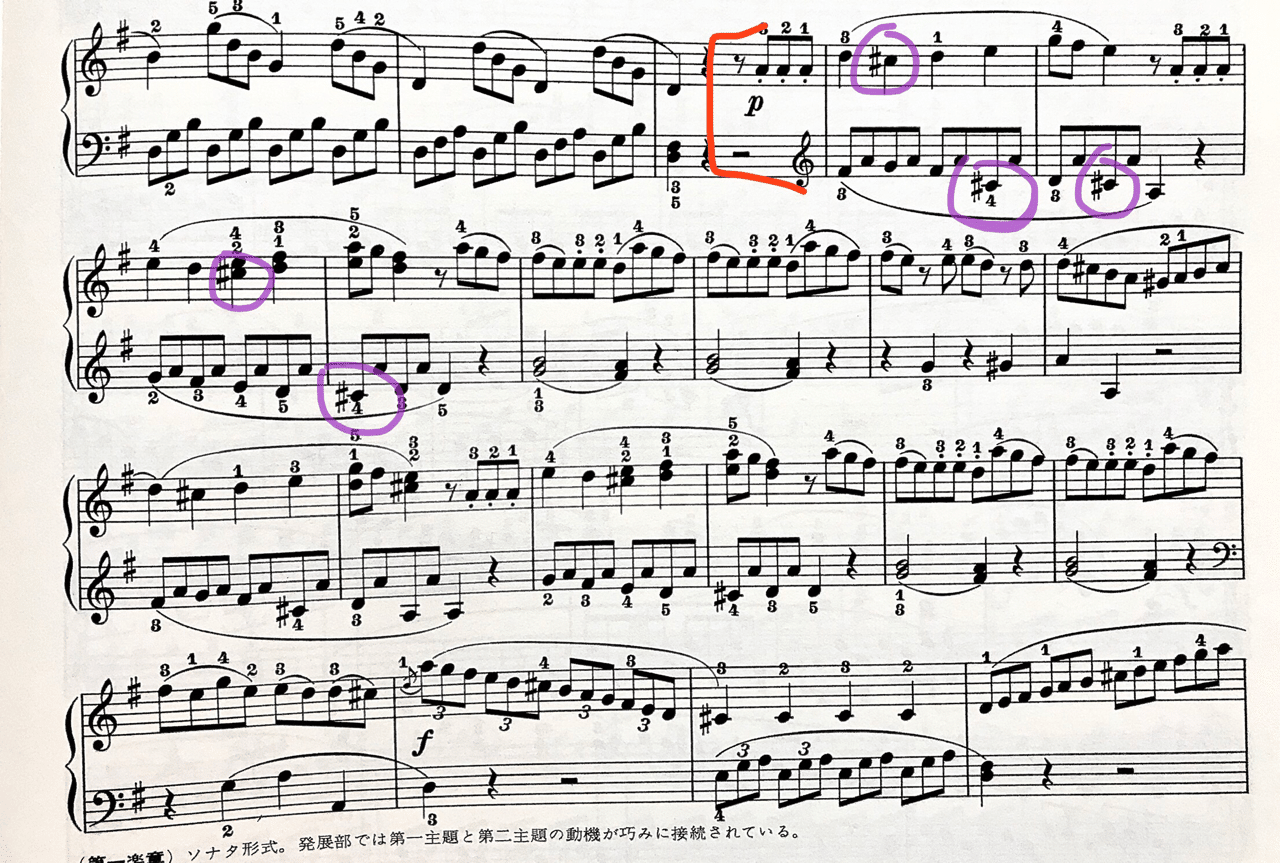

これが再現部になるとどうなるか。

譜例3)

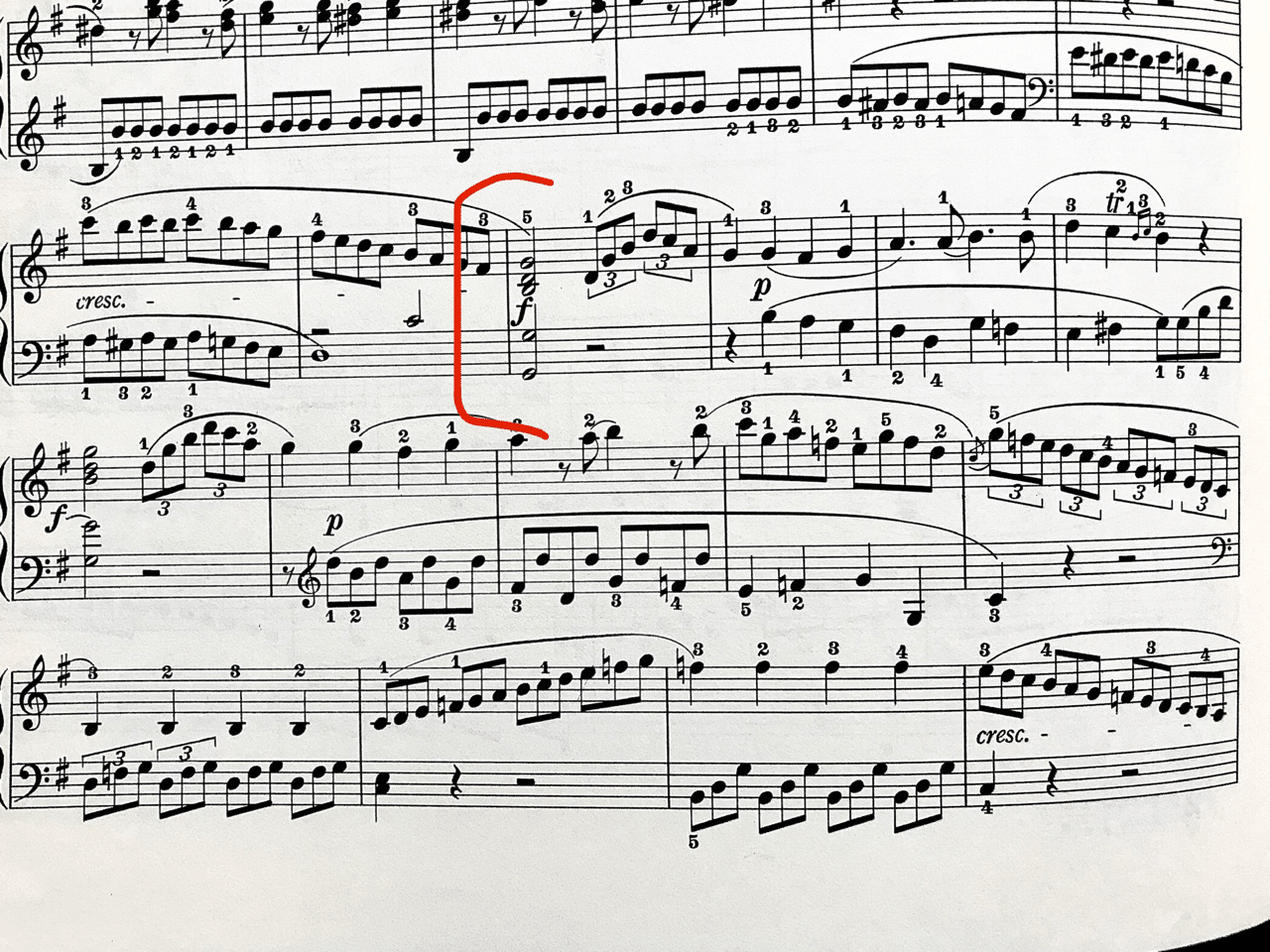

赤に囲ったところから再現部がスタートです。

再現部は、冒頭提示部と全く同じように始まるところを見つけましょう。

この曲は、第1主題の後の経過部の代わりに、提示部の第2主題後の経過部を使っています。再現部が始まったばかりなのに、また新しいことが始まるのかも、とちょっとワクワクします。(私だけかも)

譜例4)

再現部の第2主題は、特に臨時記号が付くこともなく、G dur。前述の図にあるように主調のままです。

これでこのまま主調のまま最後までいくので、めでたく最後の音は主和音、または主音で終わるようになります。

展開部こそ、いろいろな調に転調して内容の濃い部分ですが、

まずは、提示部の分析ができることを目指してみましょう。

よく、

「第2主題の見つけ方がわからない」というのを聞きますが、

闇雲に探すのではなく、第1主題と調の違うメロディーを見つけてみることがよいと思います。

そして、この2つの主題は対照的であったり、なんとなく関連があったり…と曲それぞれです。

提示部は「これはこんな曲なんです!」という概要を示す重要な部分ですね。

ちなみに、「ソナチネアルバム1」(全音楽譜出版社)※2

は16番まで1楽章はソナタ形式で書かれていますが、

提示部の第2主題は全て属調(短調は平行長調)になっています!

素晴らしく規則通り!

ところで。

なんで属調や平行長調に転調するのでしょうか…。

この話題はまたの機会に!

※2 「ソナチネ」はソナタの小規模なもの。第1楽章は基本ソナタ形式で書かれている。

♪♪やってみよう♪♪

①ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンのソナタ第1楽章の中から、提示部が主調→属調or平行長調になっているものを見つけなさい。

②ベートーヴェンのソナタ第1楽章の中から、提示部が主調→属調or平行長調になってないものを見つけなさい。

③ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンのソナタからいくつか選び、第1楽章と第2楽章はどのような調関係になっているか調べなさい。

今までソナタ形式の「基本」を説明してきました。

しかし、どれも規則に則っているわけではなく、例外もたくさんあります。

規則を知っていると、則っていない型破りなものを見つけた時になんだか面白さを見つける、というか、グッとくるというか・・(私だけかも)

やってみよう②で第2主題が属調or平行長調に転調していないものを見つけたら、規則どおりの転調をしているものと弾いて(聴いて)比べてみてどんな印象の違いがあるか感じてみましょう。

また、やってみよう③は、ソナタ形式の話題からはちょっと違うのでおまけになりますが、楽譜のある方は見てみましょう。緩徐楽章(第2楽章)は第1楽章と基本違う調で書かれます。そして、あの近親調が多いのです・・

ぜひご自分で確かめてみてくださいね。

質問、感想、ご意見、こんなこと取り上げてほしい!などのリクエストありましたらお気軽にコメントください。

なお、ある程度の知識がある方に向けて書いていますので、これじゃついていけない、という方は、ぜひ個別レッスンに!その人にあったレベルで解説します。(対面、オンラインどちらもあり)

レッスンご希望の方はrie3_e_mail@nethome.ne.jpまで。

次回テーマは「非和声音」(予定)です!