調判定できるようになりたい!【第11回・借用和音③】

今日は、前回取り上げたドッペルドミナント以外の副次固有和音についてです。

難しくなってきました。そろそろ本気で嫌われそうです笑

なんで理論はこんな面倒くさいのでしょうね・・

でも、知らないと知らない演奏に、知ってると知ってる演奏になりますから、勉強続けましょう!

副次固有和音とは

前々回の記事で少し解説しましたが、「副次固有和音」というのは、各音度の調から借用された和音です。(わからない人は前々回の記事へ。)

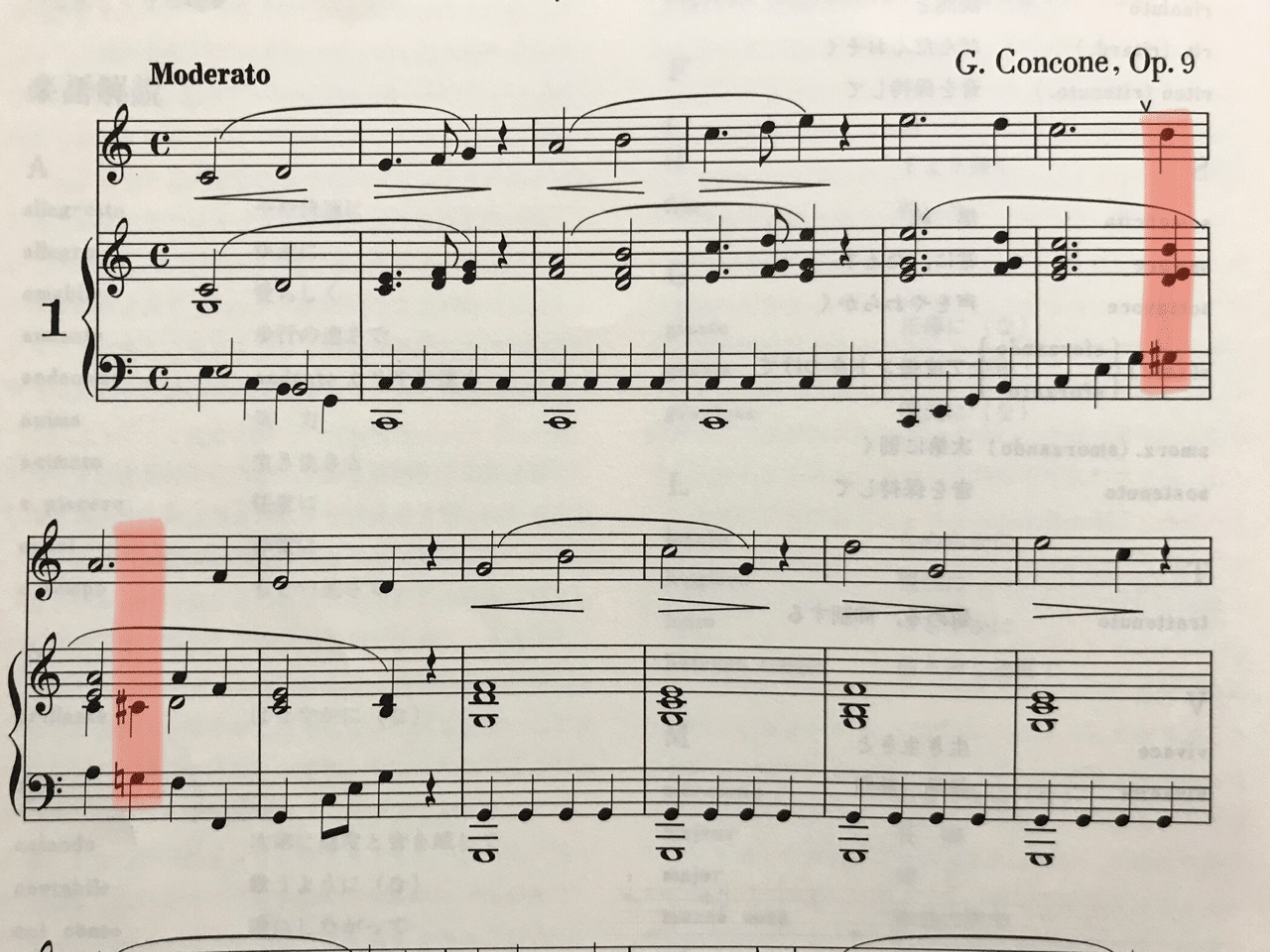

例えば、コンコーネの1番を見てみましょう。

(コンコーネ50番;全音楽譜出版社)

色のついた和音のところに臨時記号が付きます。

ざっくり調判定する際には、半音で移動しているために経過音として無視してしまう臨時記号ですが、この部分、本当は一瞬転調しているのです。

何調に転調しているのかわかりますか?

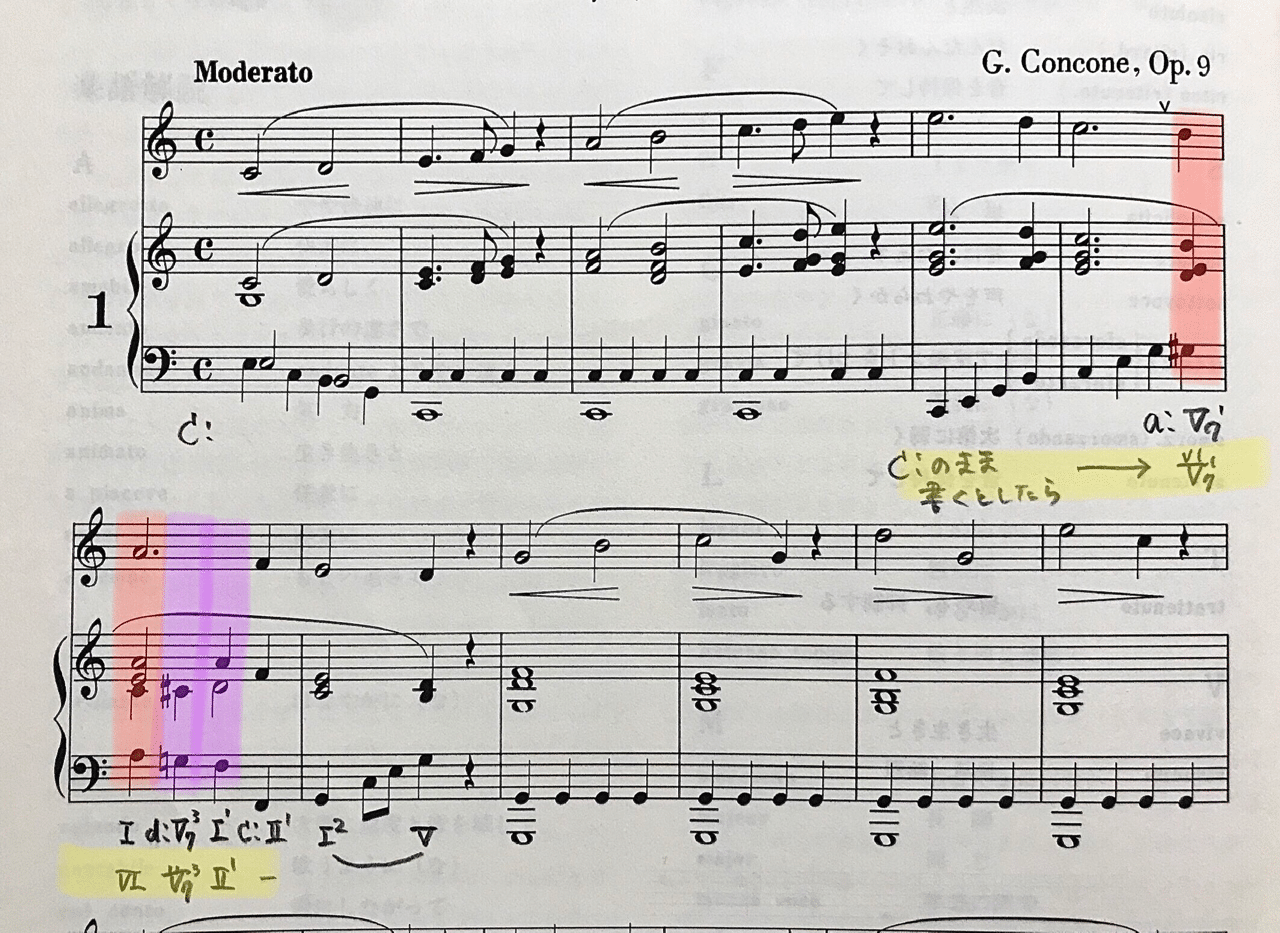

解答はこちら↓

赤色の部分がa moll

紫色の部分がd moll

でした!

先ほどの臨時記号のついた場所は、それぞれ、a mollのⅤ₇、d mollのⅤ₇ の和音です。

この和音が他の調から借りている「借用和音」であり、

もっと細かく言えば

a mollはC durのⅥ度調

d mollはC durのⅡ度調なので、他の音度調から借りた「副次固有和音」になります。

それで、C durが、a mollになり、 d mollになり、またC durに戻る・・

というのを細かく書いても良いのですが、なんだかこんな一瞬だし、調性と和声記号と両方書くとスペースも狭いし、、

とわざわざ何調か書くのも億劫です。

そこで、副次固有和音については、2階建て記号と呼ばれる和声記号で表すようにしています。

前回のドッペルドミナントのところで書き方が出てきました。

「〇度調」というのを上に、

「和音の音度」(Ⅴ₇とか)をその下に書く、というのですね!

先ほどの写真の黄色でマーキングした「C durで書くとしたら→」のところで書いています。この方がシンプルでよい感じしませんか?

♪♪やってみよう①♪♪

先ほどのコンコーネの譜面を見て、楽譜通り弾き歌いした後、

副次固有和音の和音だけ弾かずに弾き歌いしてみましょう。

どのような印象を持ちますか?

やってみるとわかると思いますが、

借用和音というのは無くても全く構わない和音です。

(非和声音もそんな感じでした)

でも、一瞬でも違う調が入ってくるというのはかなり印象が違うと感じませんか?

調判定、アナリーゼ、また演奏においていつでも借用和音に気づけるようにしたいものです。

なお、副次固有和音の借用は、

圧倒的にⅤ₇が多い

ので、最初のうちは、

「なんだろう、この一瞬ついた臨時記号は?」

↓

「この和音、属七かもしれない」(属七は長三和音+短3度ですよ、思い出してね)

↓

「属七だった」「主音から増4度上の音あるかな」

↓

・増4度上の音アリ→ドッペルドミナント

・ないけど属七の和音→他の音度調の副次固有和音

というように疑ってかかるのがよいと思います。

♪♪やってみよう②♪♪

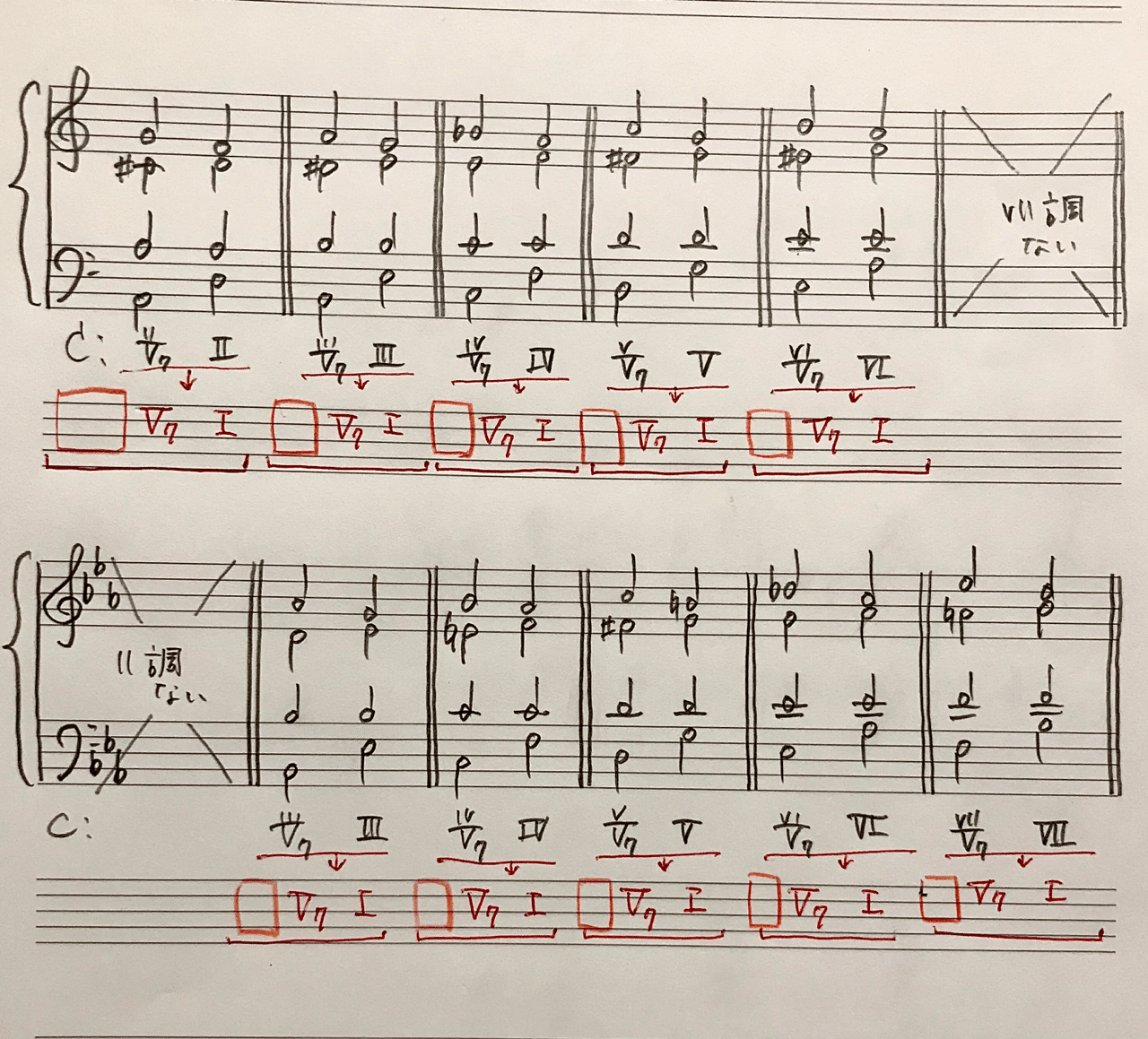

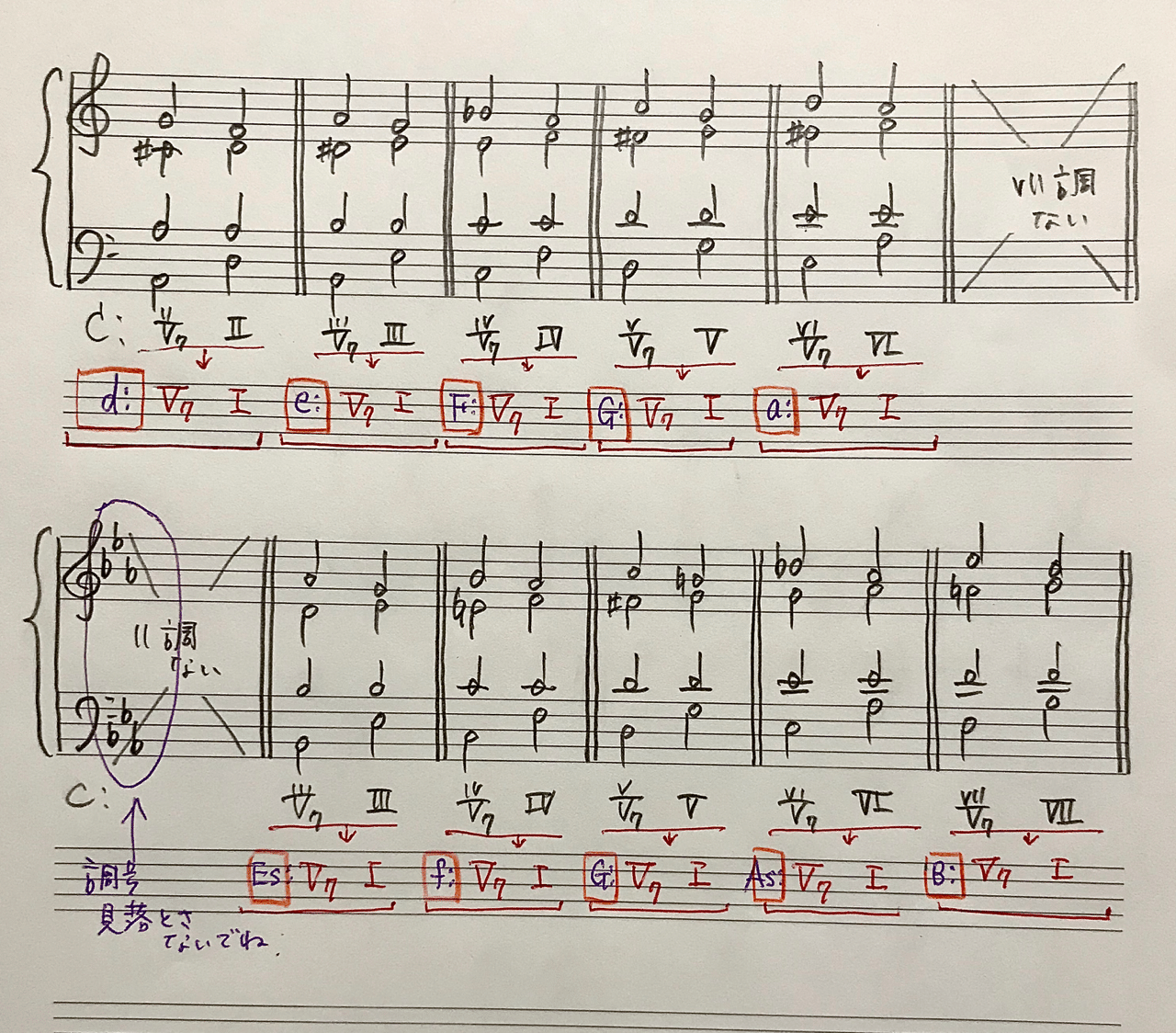

C durとc mollの各音度の「副Ⅴ₇→(解決)」を並べて書いてみました。

これを、わざわざ「〇調のⅤ₇→Ⅰ」に書き換えてみましょう。

※例えば、C dur「Ⅱ度調のⅤ₇→Ⅱ」=d moll「Ⅴ₇→Ⅰ」

解答はこちら↓

♪♪やってみよう③♪♪

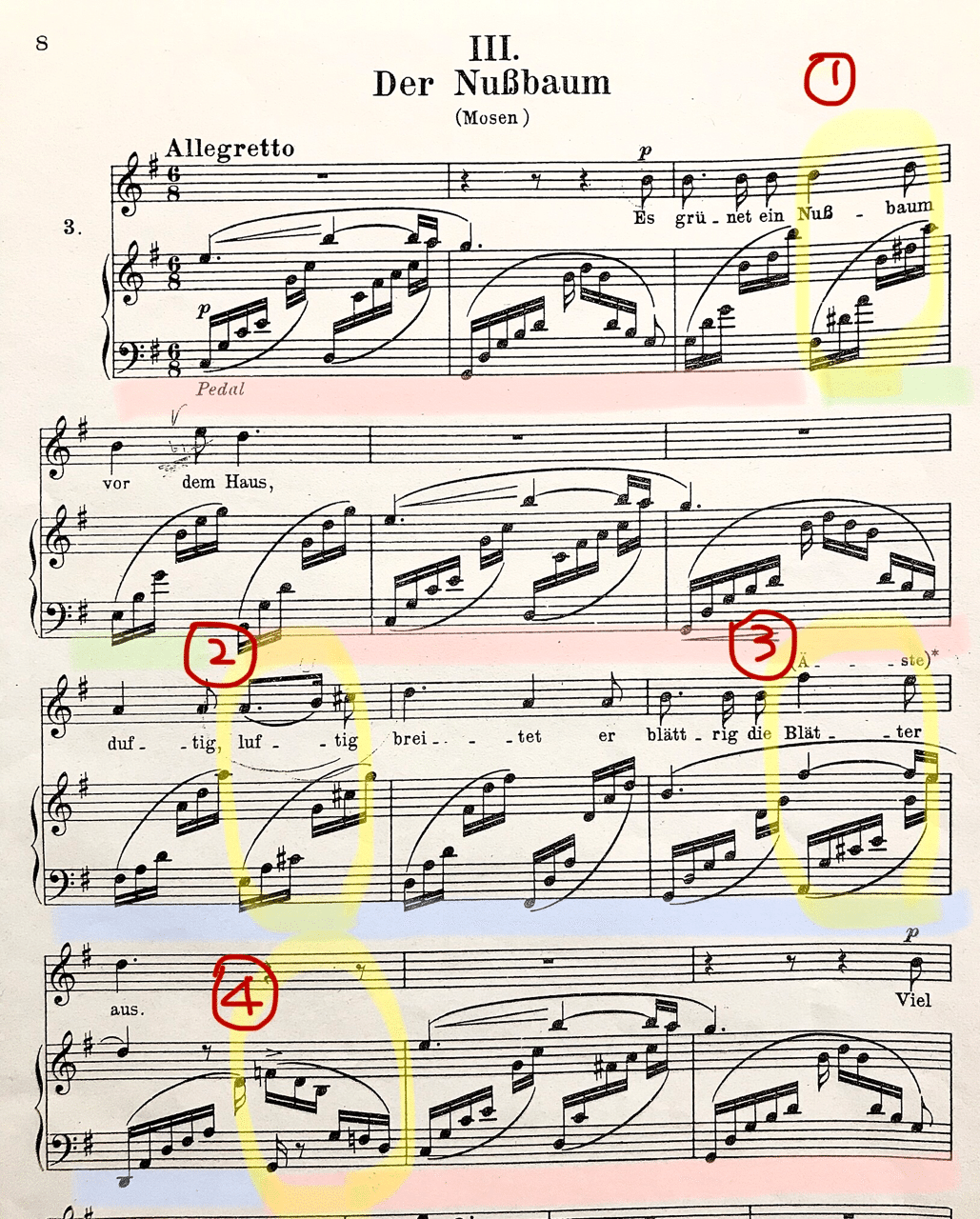

シューマンの『ミルテの花』より「くるみの木」の冒頭です。

1.この曲の調を答えなさい。

2.黄色でマークした①~④はどれも属七の和音です。

1.の答えで出した調で考えると何度調のⅤ₇ですか?

3.借用和音を用いている箇所も含め、細かく転調している部分をみると、

ピンクの部分、緑の部分、水色の部分の調があります。

それぞれの調を答えなさい。

(解答は記事の最後)

今日はここまで!

次回は準固有和音です

嫌いにならないで~笑

質問、感想、ご意見、こんなこと取り上げてほしい!などのリクエストありましたらお気軽にコメントください。

なお、ある程度の知識がある方に向けて書いていますので、これじゃついていけない、という方は、ぜひ個別レッスンに!その人にあったレベルで解説します。(対面、オンラインどちらもあり)

レッスンご希望の方はrie3_e_mail@nethome.ne.jpまで。

やってみよう③の解答

1.G dur

2. ①ⅵ度調 ②v度調 ③v度調 ④ⅰ度調

3. ピンク:G dur、緑:e moll、水色:D dur