エンタルピーとエントロピー

どっちがどっち?

エンタルピーがH。

エントロピーがS。

エンタルピーH

エンタルピーは、定圧変化における熱の出入りを表す。身の回りの変化の多くは、大気圧という一定圧力下において起きる。そのため、U+pVをHとおくことで、定圧変化(Δp=0)における熱の出入りを

ΔQ=ΔU+pΔV=ΔH

と表せるようになり、便利。

エントロピーS

エントロピーの定義

エントロピーSは、次のように定義される抽象的な状態量である。

2つの状態間の変化から定義される。右辺の熱は状態が決まると値が決まるような性質の量ではないため、dQとは書けない。そのため、上のように書いている。下付き文字のrevは、reversible(可逆)を示す。

いまいち理解しにくい理由

エントロピーとは、その変化を直接的に測定することのできない抽象的な状態量だ。そのことが、エントロピーを理解しにくくしている原因だと考える。では、どのようにすれば、エントロピー変化を測定できるのか?次の式を使えば間接的にエントロピー変化を測定できる。

この2式の右辺は、容易に測定できる状態量で表されている。

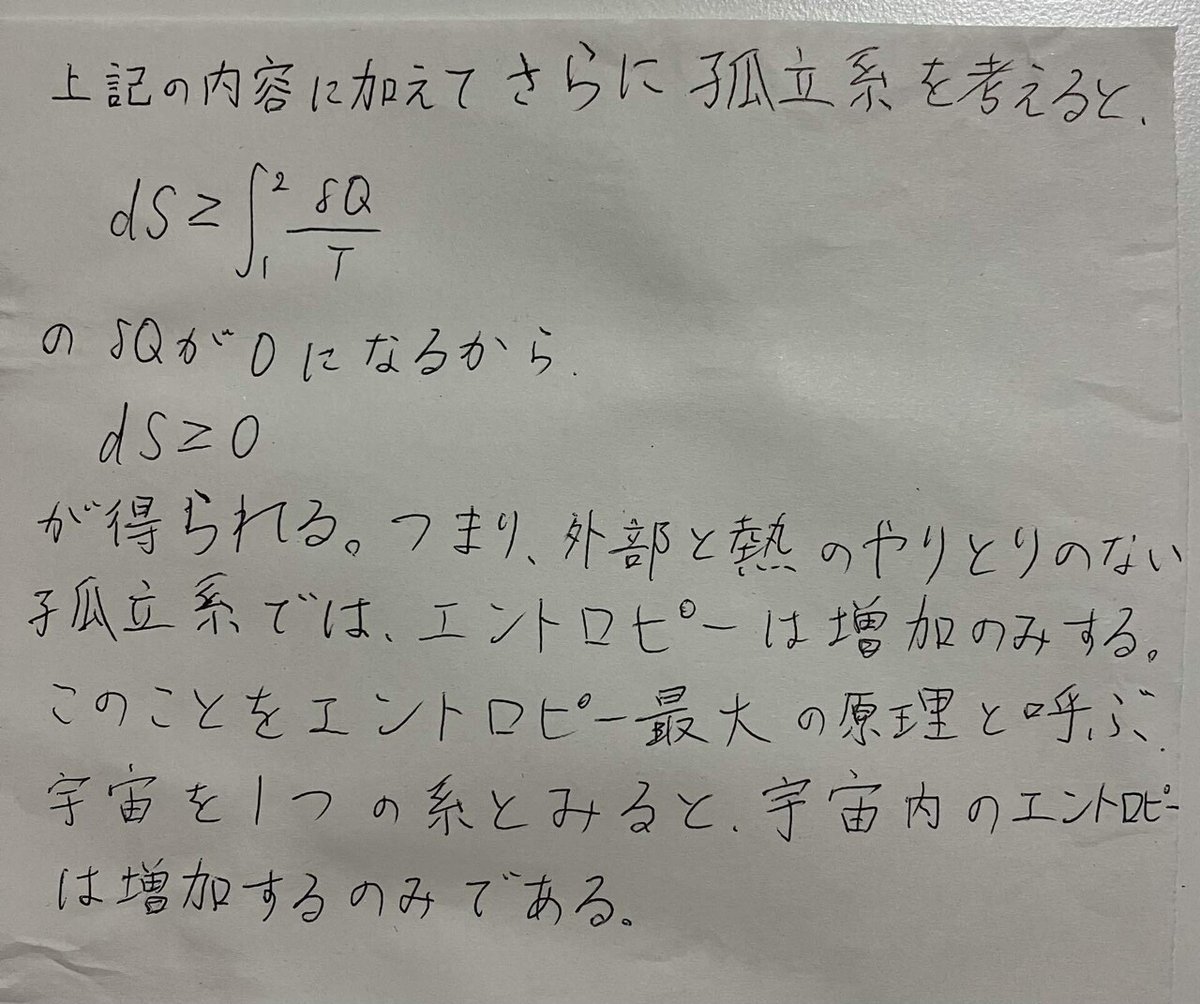

エントロピーSを使えば、熱力学第2法則を言葉ではなく数式で表せるようになる。

高校のときに化学の先生が言っていたカッコイイ言葉:エントロピー最大の原理

まとめ

エンタルピーは表記を楽にしてくれる、エネルギーの次元を持った状態量。エントロピーは、現象の理解に役立つ抽象的な状態量。

参考文献

日本機械学会. JSMEテキストシリーズ 熱力学. 丸善出版株式会社, 2002.

藤原邦男, 兵藤俊夫. 熱学入門ーマクロからミクロへ. 東京大学出版会, 2013