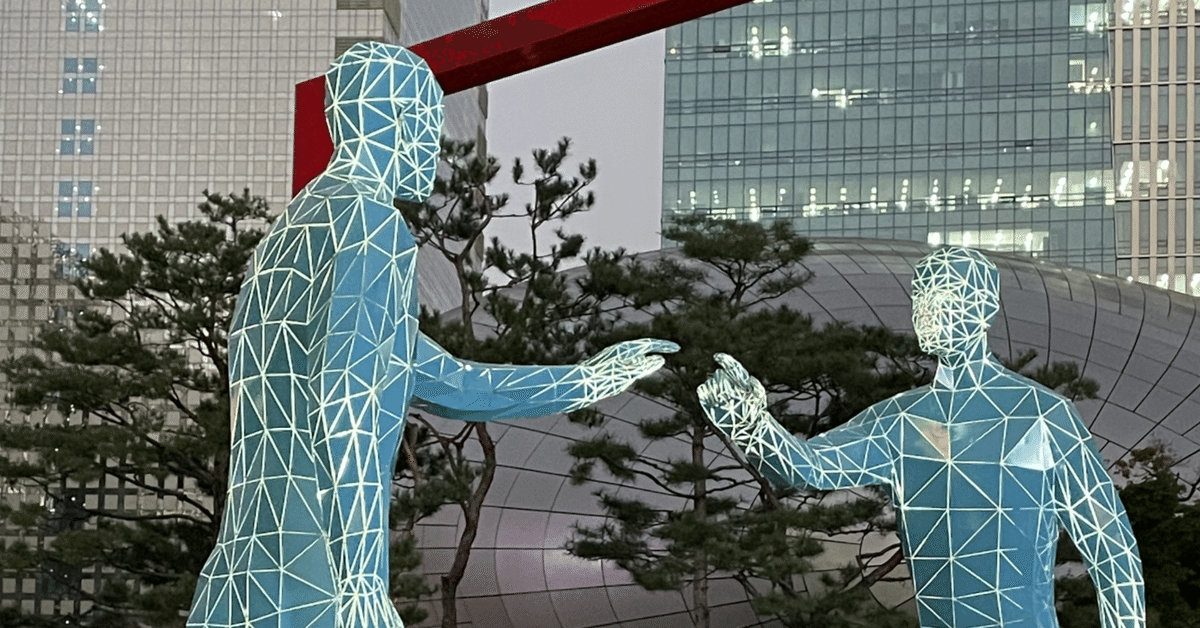

透明化する格差の壁

先日の「四谷ビジネス怪談」と称された身の毛のよだつような話を拝聴した。

— フランケン (@BlackSheep8270) August 10, 2024

可処分時間の融通が効くビジネスオーナーはセミナーや講義、会食に自由に時間を捻出でできる。

それらに参加することで、新たな事業へのヒントを得たり、人脈という強力な武器を築き上げている。

時間をコントロールできる人間は、成長の機会を能動的に獲得できるためさらに効率よく成長する。

非の打ち所がないほど合理的で、受け入れるにはあまりに残酷な”格差”の話だ。

そんな”格差”について、ふと職場で思い当たることがあった。

++++++++++++++

先日、僕の勤め先のA病院で、休日に催される研究会の参加者を集うメールが流れた。

年に1度しかない研究会で、最新機器や知識のアップデート、他病院の手法を学ぶことにも非常に役立つ。

A病院には今年の4月新入職の医師が複数いる。

彼らにとってはこの半年近い学びの成果を客観的に確認するのに絶好の機会だ。

当然僕も二つ返事で参加を表明した。

そしていざ当日。

現地に行ってみると、参加者は前年と同じ顔ぶれのベテラン勢が数人のみ。

新人や若手は1人も来ていなかった。

ちなみに参加費は全て病院持ち。開催場所も病院から15分程度の場所だ。

それにも関わらず、参加状況は悲惨だった。

研究会自体は非常に有意義だった。

新たな知見も多く、早速日常診療に取り入れそうな知識も豊富にあった。

終わってみれば、この研究会は、若手を指導しているベテラン勢がさらに学びを得て帰るだけの結果となってしまった。

上司と部下、”両者の差”はまた一つ広がってしまっただろう。

+++++++++++++

思い返してみると、僕が昔働いていた病院では、研究会への参加は「mustなduty」として位置付けられていた。

休日だろうと当直明けだろう関係ない。

出席は厳しく管理されており、冠婚葬祭以外では休めないものも多かった。

当時はただでさえ下働きでクソ忙しかったこともあり「なんて煩わしい制度だ」と心底嘆いたものだが、上司からの圧力に恐怖し、毎度渋々参加していた。

また、参加の際には「演題に質問すること」も義務付けられていた。

「とりあえず会場には居ました」というサボりも一切許されなかった。

一方で、良い点もあった。

半強制的とはいえ、学会や研究会に参加させられ、質問することを義務付けられると必死で話を聞くようになる。

実際に知識もつくし、何より質問は人の実力が見える。

若手は皆、わかりやすくて聞きやすい初歩的な質問ばかりになってしまう。

一方、優秀な上司はやはりそれとは一線を画した高度なdiscussionが展開できる。

研究会というオフィシャルな場に暴露されることで、自分と上司の間にしっかりと客観的なチカラの差があることを認識させられた。

研究会の内容自体も大切だが、

「強制的にハイレベルな環境に巻き込まれることで格差の壁を直視させられる」

ということも成長においては必要であった。

+++++++++++

時代は、「耐荷重ギリギリの負荷」や「強制される自己研鑽」を許容しない世界線へと走り出している。

これを浅慮に丸呑みすることは、果たして若者への救いの手になるのか?

その功罪を今一度自分に問う必要がある。

ライフワークバランスが持て囃された現代の職場が抱える問題は、

「上司と部下の差を見えにくくしてくれるが、決してその差を埋めてはくれない」

ということにある。

以前は状況が違った。

その両者のギャップを埋める方法の1つとして、半強制的な自己研鑽という手法が採用されていた。

若手のうちは、訳もわからず高負荷でハイレベルな現場に放り出される。

そこで溺死しないよう、自分なりになんとかもがいて帰ってくる。

荒波の中で、もがくことで多少なりとも泳ぐ力はつくし、自分に何が足りなくて、強者との差は何なのかを、肌感覚で理解することができた。

ところが最近はそういった教育法の厳しさや過酷さばかりが取り沙汰されてしまい、現場から姿を消し始めている。

そうすると何が起こるか。

ハイレベルな環境に暴露されなくなった若手には、上司との格差が大して存在しないかのように錯覚する。

必要以上の踏み込んだ教育や、それを発揮する機会が無ければ、その差を感じ取ることが出来ないからだ。

極めて自然に、"格差の壁"は認識不可能となる。

格差の壁は消えていない。

透明化した見えない壁となり、変わらず両者を隔てている。

++++++++++++

存在するはずの格差の壁を自覚する機会ごと奪われてしまった若者に、救いの道はあるのだろうか。

残された道のひとつは、格差の壁の存在を誰かに教えてもらうということになるだろう。

壁を超えた先人は、そこにどんな壁が立ちはだかっているのか、身に沁みて理解している。

うまく彼らと交流することができれば、それらを越えるヒントまで得られるだろう。

もうひとつ大切なことがある。

それは見えない壁があるのを承知で、目をつむり見開いて玉砕覚悟でぶち当たりに行く覚悟だ。

新しい環境やチャンスに飛び込み、走り出せば、いずれは見えない壁に衝突することになる。

その衝突は痛みを伴うが、痛みを知って初めてそこに在る”透明な格差の壁”を自覚することができる。

タフな荒療治に見えるが、壁なんてものはゆくゆく壊すか越えるしかない。

走り出して飛び込む気概はどのみち必ず必要になる。

+++++++++++++

今、自身のブランディング化や、独立や成功を志している人たちの多くが壁にぶち当たっているだろう。

発信の難しさ、コンテンツ作りの苦労、マネタイズまでの途方も無い道のり…

全員が、理想を追いかけていく中で予想もしない壁にぶつかり、日々打ちのめされている。

ただ、それらはあなたが走り出したからこそ、認識し得た壁である。

格差の壁は永遠に無くなることはない。

令和の職場ではそれらを自覚する機会が奪われただけだ。

「見えないなら気にしません。」

そう思うなら、それはそれで良いだろう。

ただ、

「そんな風には生きたくない。」

「このまま見えない壁に囲まれて一生を終えたくない。」

そう思うのなら、覚悟を決めて、透明化する格差の壁に能動的に向き合う必要がある。

走り出し、壁に幾度も阻まれながら、それでも進み続けた先にしか成功はないのである。

ここまで読んでくださってありがとうございます!!

面白いと感じてくださった方、スキ❤️やXでの拡散がとても励みになります。

よろしくお願い申し上げます。