atama plusのユーザーに価値を届け続けるためのアジャイル開発とUXリサーチ 【#ResearchConf 2023 レポート】

RESEARCH Conferenceは、リサーチをテーマとした日本発のカンファレンスです。より良いサービスづくりの土壌を育むために、デザインリサーチやUXリサーチの実践知を共有し、リサーチの価値や可能性を広く伝えることを目的としています。

2023年のテーマは「SPREAD」。リサーチの領域を広げる、取り組みを周囲に広げる、実践者同士のつながりを広げる…そういった意味を込めています。

本記事では、AIを用いた学習システム「atama+(アタマプラス)」などを開発・提供するatama plus株式会社から、プロダクトオーナー&UXデザイナーの伊藤光生(みつき)さん、ScrumMasterの河口康平さんの「ユーザーに価値を届け続けるためのアジャイル開発とUXリサーチ」をお届けします。

■登壇者

伊藤 光生

atama plus株式会社

プロダクトオーナー&UXデザイナー

プロダクトオーナー、UXデザイナー。AI教材「atama+」を運営するatama plus株式会社にて新規事業を担当。子どもや親子向けのUXデザイン・プロダクトマネジメントに関する領域で、これまでにBtoB・BtoC、AI/IoTサービス、既存事業グロース/新規事業立ち上げなど幅広く経験。HCD-Net認定・人間中心設計専門家。

河口 康平

atama plus株式会社

Scrum Master

大阪府出身、新卒でフォルシアに入社し、MRO業界、旅行業界のシステムの営業からプロジェクトマネージメントを担当。その後、営業部長も経験。2018年7月にatama plusに入社し、AI教材atama+のプロダクトオーナーを担当したのち、現在はプロダクトチームのスクラムマスターに従事。アドバンスド認定スクラムマスター。

atama plusの開発体制、“デュアルトラックアジャイル”とは?

atama plusは、「教育に、人に、社会に、次の可能性を。」をミッションに、教育を一人ひとりに最適化するAI教材「atama+」を全国の塾・予備校3,400教室以上(2023年3月現在)に提供しています。その開発体制では、「デュアルトラックアジャイル」という手法が採用されています。

最近ではよく採用されるようになった、開発工程を小さいサイクルで繰り返す「アジャイル開発」を聞いたことがある方でも、「アジャイル開発が……デュアル=2つ?」と戸惑う方もいらっしゃるかもしれません。

今回説明された「デュアルトラックアジャイル」とは、2つ(=デュアル)の検討領域(=トラック)を接続し、それぞれ小さな工程に区切って開発を繰り返す(=アジャイル)開発手法のことです。

atama plusの開発チームではDiscoverとDeliveryの2つのトラックを持ち、それぞれを接続させながら日々リサーチと開発に取り組んでいます。そのスタイルこそがatama plusが掲げる”Wow students.(生徒が熱狂する学びを。)”の考え方に合っていると伊藤さんは話します。

「私たちが掲げる“Wow students.”を本当に実現しようとしたときに、ユーザーさんと一緒にサービスを磨くのがいいと思いました。その中でも最小のコストで最大の学びを得られるデュアルトラックアジャイルを採用しました。」(伊藤さん)

デュアルトラックアジャイルとは図のように、UXの5段階モデルの戦略、要件、構造の半分までカバーする「Discover」と骨格、表層をカバーする「Deliver」の、2つのトラックが存在し、リサーチと開発を両立しているようです。

では実際に、デュアルトラックアジャイルの体制下で、どのようにリサーチ、開発が進められているのでしょうか。

以降、具体的な内容について、伊藤さんから河口さんにスピーカーをバトンタッチして解説されました。

atama plusのデュアルトラックアジャイルは、アジャイル開発×UXリサーチを組み合わせた体制

デュアルトラックアジャイルのもと、どのようにリサーチとアジャイル開発を進めるのか、河口さんからこちらの図が示されました。

図の矢印で表されている開発サイクルが2つあり、どこのタイミングで連携しているのかが分かります。この2つこそがまさにデュアルトラックです。

上側、緑色のサイクルがユーザーリサーチなどを行うDiscover Trackで、下側、青色のサイクルがプロダクト開発を行うDeliver Trackを表しています。

河口さんによると、atama plusでは、上図のような組織でデュアルトラックアジャイルの体制を構築しているようです。

特徴的なのは職能横断チームを組んでいること。そして、それぞれのスクラムチームがDiscover TrackとDeliver Track、どちらの課題にも取り組んでいることです。これについて河口さんは、Discover TrackとDeliver Trackはあくまで考え方の違いであり、Trackごとでチームを編成してはいないと付け加えています。

Discover Track、atama plusの進め方の例

atama plusでは、Discover Trackの中でもいくつかステップを用意していると河口さんは話します。

最初のステップは、プロダクトオーナーとUXデザイナー中心に、ユーザーインタビューを行い、ユーザーの課題を発見します。そこからどういったソリューションを用意すれば課題が解消できるのか、仮説を作っていくフェーズです。

Discover Trackの後半は、前半までで作った仮説をプロトタイプに落とし込み、ユーザーテストを実施。MVPのラインがどこまでかを決めていく意思決定を行います。

これらのプロセスは、不確実性の高いソリューションが求められる場合に特に採用されているとのこと。明らかな改善要望があった場合は、Discover Trackを飛ばし、最初からDeliver Trackに入ることもあるそうです。

Deliver Track、atama plusの進め方の例

Discover Trackを経てDeliver Trackに入った場合、何を作るのか、チーム内で認識を揃えられることがメリット。その前提でリリースプランニングを策定し、同時にUIを詰め、実装に向けて進んでいきます。

実装が進むとデュアルトラックアジャイルのサイクルは大詰め。プロダクトオーナーとUXデザイナーは次の課題の探索に着手します。

このようなサイクルを回していくのが、デュアルトラックアジャイルの全体の流れです。

すでに触れた通り、atama plusはデュアルトラックアジャイルを、職能横断の少人数のチームで取り組んでいます。課題の重さや開発状況に応じて、有機的に役割分担を変えているそう。河口さんは「過度に役割分担しすぎたり、プロセス化したりすると、分断が生じて失敗する可能性が高いと思います」と語ります。

デュアルトラックアジャイルでUXリサーチを活用するには?

最後に、伊藤さんからデュアルトラックアジャイルの中で、UXリサーチを行う際のポイントをシェアいただきました。

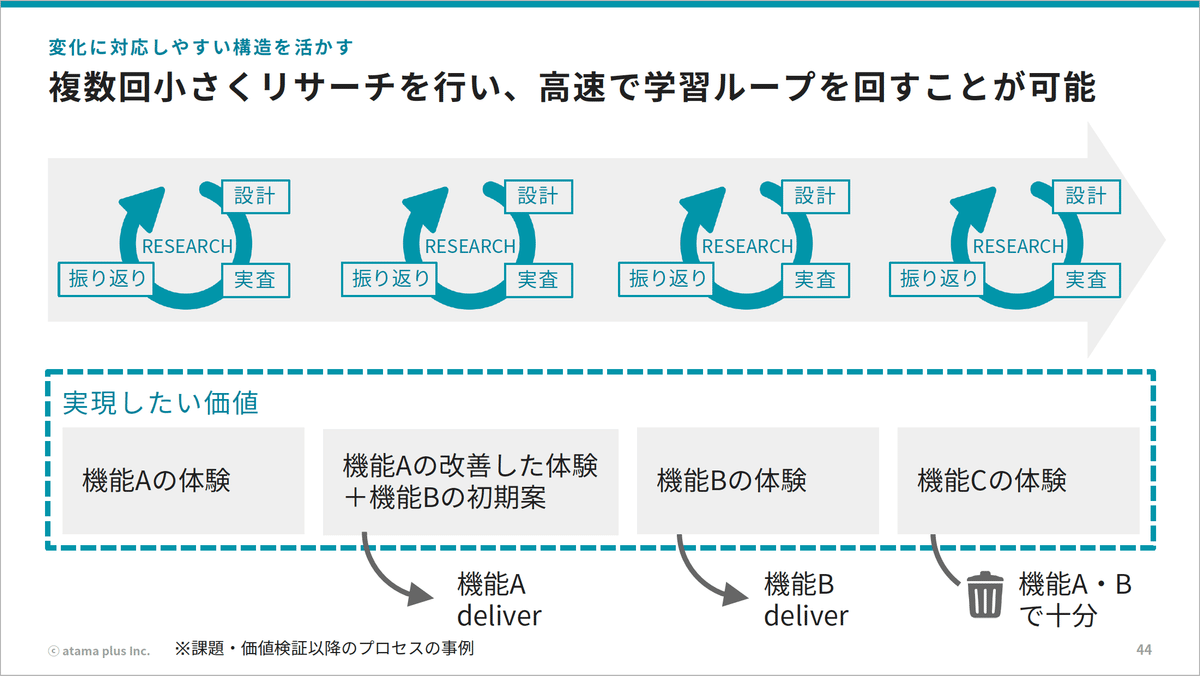

第一のポイントは、デュアルアジャイルトラックの「変化に対応しやすい」という構造を活かしたリサーチ設計を行うということ。デュアルアジャイルトラックでは、完成品を一度に作るということがなく、探索を行いながら一部の開発を走らせていくといったプロセスが可能です。

そのため、リサーチについても、一気にすべてのリサーチを行う必要がなく、リサーチのサイクルを小さく、優先順位の高い検証項目から順に、高速に回していくことができるのだと伊藤さんは解説します。

たとえば、下の図のように、ある価値を実現するために機能A〜Cが必要という初期仮説がある場合に、A・B・Cのすべてを一気にリサーチするのではなく、まず機能Aからリサーチを行い確実性がどこまであるのかをリサーチするそうです。それにより開発の妥当性をスピーディーに判断することができるだけでなく、「1回目のリサーチ結果をもとに、翌日に控える2回目のリサーチの設計をその場ですぐに改善することも非常にしやすいです。」(伊藤さん)

第二のポイントとして、デュアルトラックアジャイルでは、UXリサーチによってどこまでが確実性が高く実装に進んでよいのか?を見極めることが大切として、「クリティカルな要素についていち早く解像度をあげる」ことを挙げています。

具体例として、ユーザーの現状把握からスタートしたプロジェクトの事例をご紹介いただきました。このプロジェクトでは、ユーザーの現状把握、課題の有無や強さ、課題がある場合のソリューションの方向性の3点について、後から変わってしまうとクリティカルと捉え、約14日間でそれらを解き明かすUXリサーチを行ったそうです。「顧客にとって意味のないものを開発してしまうことにならないよう、解くべき課題≒クリティカルな要素について、最初に徹底してリサーチを行うようにしています」(伊藤さん)

そして、第三のポイントは、「スクラムチーム全員でUXリサーチを行う」。

デュアルトラックアジャイルでは、スクラムチーム全員で一連の活動を行います。そのため、これらのUXリサーチをさらに活かすためには、UXリサーチを進める中でスピーディに変わる議論の内容を、スクラムチームの全員がキャッチアップできる仕組みづくりが重要だと伊藤さんは語りました。

デュアルトラックアジャイルはユーザーと共に成長していける開発手法

最後に伊藤さんはデュアルトラックアジャイルについて、目的が重要だと語ります。

「変化の大きい状況下やユーザーの声を聞いて改善ループを高速で回したい場合、デュアルトラックアジャイルとUXリサーチを組み合わせると強いと感じています。今日お伝えした事例も完成形ではありません。大事なのは目的に応じて手段を選ぶことです。」(伊藤さん)

UXリサーチを通してユーザーと密にコミュニケーションを行い、共に成長する姿勢が伺えた講演でした。

▼追加回答note

今回多数質問をいただいていたため、追加でatama plusの野澤さんから回答のnoteを執筆いただきました!質問をした方は、ぜひご覧になってください。

ユーザーに価値を届け続けるためのアジャイル開発とUXリサーチ【追加の質問に答えます】|野澤紘子 Hiroko Nozawa

▼今回の動画・資料

今回のatama plusさんの動画と登壇資料はこちらです。振り返りにご活用ください!

▼デュアルトラックアジャイルの取り組みをさらに詳しく

デュアルトラックアジャイルって結局何なの?

デザイナーがデュアルトラックアジャイルを1年経験してみての気づき|saisho ryo

デュアルトラックアジャイル × Agile Testingから 見えてきたQAのミライ - Speaker Deck

🔍............................................................................................................

RESEARCH Conferenceの最新情報はTwitterにてお届けします。フォローをお願いします!

[編集]若旅 多喜恵[文章]北川 真央 [写真] リサーチカンファレンススタッフ