テクノロジーの原理 「インターネット」 by エシモの備忘録

【この記事を読み終えるまで 約5分】

未来を先読みする方法がある。それは、テクノロジーの原理を理解することだ。

佐藤航陽

「持たざる者」の若者は、テクノロジーの原理を理解して少し先の未来を見据えながら波に乗らないとリソースを十分に持っていない分、この行き先不明な現代では命取りになる。そんなことを佐藤さんは著者「未来に先回りする思考法」に書いていた。

ということで、今回ぼくは現代の人間社会で生きるためにテクノロジーの原理をまとめる。初回はインターネットだ。

それでは、レッツ備忘録!

前置き

◆人間社会で生きる意味

多くの人の不自由をテクノロジーを駆使したイノベーションによって解消すること。

→テクノロジーによる他者貢献

◆テクノロジーとは

人の体の拡張機能のこと。

◆テクノロジーの原理とは

1.どんな必要性を解決するために誕生したのか

2.それは最も効率が高いことか

◆未来に先回る時の判断材料

1.そのテクノロジーの現在地はどこか

2.飛び込むタイミングは適切か

3.自分に足りないリソースは何か

インターネットの原理

1.どんな必要性を解決するために誕生したのか

→冷戦の影響で仲間との情報交換をめちゃくちゃ速くする必要があった。

・コンピュータとインターネット

人間が毎回同じルーティンで会計処理や生産管理をするのは面倒だったので、電気信号で情報処理をするコンピュータに代用させた。

コンピュータは人の脳の処理を自動化させるために生まれたテクノロジーだ。当時のコンピュータは車くらいの大きさだった。

アメリカは東西冷戦の核開発、ロケット開発で情報交換の速度を速める必要があったので、コンピュータ同士の通信を研究するようになる。

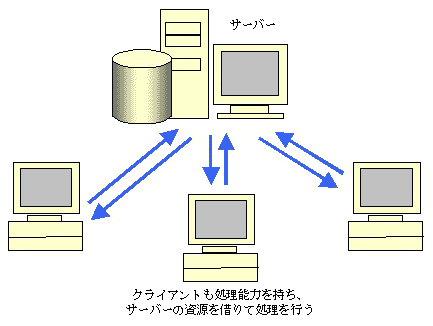

後に、コンピュータはサーバー(脳)とクライアント(PC)に分けられた。ここからインターネット誕生につながっていく。

0と1の電気信号の通信(インターネット)によって、クライアント同士の情報をサーバーを通して相互に交換できるようになった。

→インターネットは情報通信の方法を従来のハブ型からクモの巣型に変え、誰もがいつでもどこでも相互に情報を交換できるようになった。つまり、今は昔ながらのハブ型の権威がクモの巣型のインターネットによって溶解してゆく段階ってこと。出版社の雑誌→誰でも発信できるブログ、動画のように。

ex)肉じゃがの作り方を調べたい時に、わざわざ図書館(ハブ)に行って料理本を借りなくても、インターネット(クモの巣型)を使えば誰かが発信してくれた肉じゃがのレシピを直接取得できる。

2.それは最も効率が高いことか

2000年代は通信量に限りがあったため、ブログなどの文字情報が主流だったが、通信量がほぼ無制限に交換可能になった現代では、今までは重かった動画などの情報も手軽に発信できるようになった。

→現代で最も効率的な情報交換手段は動画である

ex)1990年代の新米主婦は料理本から肉じゃがのレシピを学んだ。2000年代の新米主婦はクックパッドの文字情報から肉じゃがの作り方を学んだ。そして現代の新米主婦はYouTubeを見て真似するだけで誰でも簡単に肉じゃがが作れるようになった。コンピュータは脳の処理を自動化するために生まれたのだから、頭で考えなくても肉じゃが作れる時代が来たのも必然なんだよね。

これから先は、知識がなくてもクライアントさえ持っていれば、整理されたコンテンツから必要なメニューを選び、手軽な手順であらゆることができるようになる。

今まで特権階級だった士業やクリエイターの仕事は素人でも簡単にこなせるようになってしまうってこと。だってコンピュータは脳の処理の自動化が目的だから。

最後まで読んでくださりありがとうございます😊

楽しんでいただけた方は是非「ご感想」か「いいね」をくださいー!

モチベーションにつながります〜!🔥

次回はIoTについてまとめます!

お楽しみに!