「お金を集める」のではなく「信頼を積み重ねていく」ための月次レポート #アクティブファンド

鎌倉投信 の齋藤 まさや さんのツイートです。

資産運用業でいうと、顧客本位の根底は「受託者責任」の追及にある。「受託者責任」に真摯に向き合う経営から生まれる良質な商品と顧客体験は、受益者の口コミを生み、自然とお客様の「わ」が広がっていく。

— 齋藤 まさや|鎌倉投信 (@masaya_kamakura) July 23, 2021

それは、広告や営業で無理やり集めたお客様とは一線を画す「一生のお客様」。

投資信託を運営している投信会社の収益、売上は、通常、どれだけの資産を預かっているか、で決まります。したがって、預かり資産の残高を増やすことがサバイブするためには必須となります。預かった資産の評価が高まる、投資先の株価等が上昇しても収益は増えるのですが、手っ取り早いのは、新しくお金を預けてもらうこと。つまり、お金を「集める」ということですね。

お金を「集める」ために、いろんな策が講じられます。広告や営業、新しい商品の設定なんかもその一つでしょう。

しかし、投資信託は、いつでも解約することができます。「集めた」お金も、簡単に去っていくことも多い。

結局のところ、お金を託してくれた人たちの信頼をどう積み重ねるか、というのが非常に大事なことになると思います。この部分が疎かになっている限り、集めては去り、去っては集めにいく、これを繰り返すことになるはずです。

自分の保有している投資信託を中心に、長く、投資信託の月次レポート、運用報告書等の発信をチェックしてきました。

ファンドの運営に、独自の調査・分析、判断が必要なアクティブファンド。信頼を積み重ねる手段として、月次レポートは大いに重視されるべきものだと考えています。

ここ数年、月次レポートが変わり始めてきました。

僕の好みになってしまいますが、月次レポートで「あったらいいな」を書き留めておこう、と思います。

People

#鎌倉投信 さんの月次レポート、ファンド運営に関わるメンバーの紹介です。

託したお金を取り扱ってくれているのは、どんな人なんだろう、っていうのは大事だと思うんですよ。

#ひふみ投信 は毎月お題に対してメンバーの皆さんのコメントが載せられています。個性がよく表れている感じがします。

Philosophy

月次レポートとはいえ、ファンドがどんな投資をしているのか、投資判断の根本にあるものはどんな考え方なのか、それは定期的に発信されるべきことだと思います。

当ファンドはグローバルで成長が期待できる成長企業中心に投資しています。とりわけ経済が成熟し、人口減少傾向にある日本ではこのアプローチが有効だと考えています。世界を舞台に成長できる企業であれば内需型企業に比べて潜在市場規模が大きいため、息の長い業績拡大が期待出来ます。長期的な利益成長が見込めれば、金利上昇やインフレなどの逆風はいずれ克服できるというのが基本的な見解です。そのためにはマクロ環境に一喜一憂せずに腰を据えて長期保有を続けることが肝要であると、私どもは考えます。

スパークスさんの「厳選投資」の月次レポートからです。

農林中金バリューインベストメンツ(NVIC)では、投資先のモニタリングや新規投資候補先の調査を目的とした国内外の投資先・ 投資候補先への訪問を定期的に行っており、単に財務数値の分析だけではない、企業の事業に関する深い理解に根差した投資を 行っています。また、これらの対話を通じて、投資先企業に関して当初想定していた投資仮説に疑義が生じた場合には、投資確信度 の引き下げによる組入ウェイトの引き下げ、或いは全売却の実施を随時検討しています。

#NVIC さんの月次レポートからです。

Philosophy を繰り返し、繰り返し。それが堅持されているか、それに沿った運営がなされているか、という視点でファンド運営を確かめることが出来るので、非常に大切だと思われます。

Process

#NVIC さんのレポートから再び。

NVICとしては、現時点のスナップショットでとらえた時に「良い事業である」だけでなく、「良い事業であり続ける」事業に投資をし たいと考えており、財務情報だけではなく定性的な情報や企業の歴史、面談や実地見学を通した経営者の印象なども重視して 分析を進めているのはそのためです。

また、そういった形で個別の企業を丁寧に分析する中で共通した特徴を見つけ、見つけた特徴を新たな分析に活用していく、そ ういった分析のあり方もNVICらしさ、と言えるでしょうか。

プロセスの特徴が説明されています。

当ファンドは、ポートフォリオ構築において投資アイデアの独自性と確信度を重視しています。 そして投資アイデアの確信度を高めるために、最も有効な手段が企業内部のさまざまな立場の方との「対話」を通じて企業を立体的に把握に努めます。

スパークスさんの スパークス・ジャパン・オープンの月次レポートからです。

どんなプロセスを経て、投資判断を行なっているのか、が示されています。これは、新しい投資先に投資するか否か、というケースはもちろん、既存の投資先への投資を継続するか、ウエイトを上げるか、下げるか、というケースでも極めて重要です。それらの判断をどのようなプロセスで行われたか、を示すことで信頼が増す可能性が大いにあるものと思います。

三たび、NVICさんのレポートです。

バフェットによる運用形態は変わっても、パートナー制だった時と同様に個人⻑期投資家を大切にするマインドセットは変わらないという ことです。つまり業としての⻑期投資を支えるのは、個々のパートナー(受益者)の信頼なのだということでしょう。正にその通りだと思い ます。

「おおぶねシリーズ」のオーナーズマニュアルにおいてNVICの投資哲学等をご紹介させて頂きましたが、当社でも投資家の信頼こそが 運用業の根幹だと信じており個人投資家をパートナーと位置付けています。このような考えから、受益者の皆様には手触り感のある形 でNVICの投資哲学・活動を積極的に届ける努力を重ね、また、前例や既存の枠組みに囚われず、より良い新しい方法についても常 に模索してきました。

長い目で見れば特にですが、ファンドの成績を決定づけるのは、このプロセスの部分だと思います。投資先をどのように探し出して調べて判断しているか、はもちろんです。また、そのプロセスがしっかりと丁寧に発信されることで培われた投資家からの信頼がファンドへの資金流入につながります。コンスタントな資金流入がファンドの運営を安定させると考えています。さらに実際の価値に比して市場の評価が極端に落ち込んだ際の買付資金にもなり得ます。

Portfolio

鎌倉投信さんのイベントの模様が紹介されています。事業活動や商品に触れることで、投資先の会社のことをより身近に感じ、理解を深めることができます。株式投資の果実、成果の源は、投資先の創り出している、提供している価値だと思います。その価値が市場で評価され、値段を付けられ、売買によって実現するものではありますが、価値が創り出されていないことには話になりません。ファンドを通じた投資の場合、全ての会社に対して同じことが出来るわけではありません。とはいえ、そのごく一部であったとしても、投資先の会社の創り出している価値を知ることは信頼につながるものと思います。

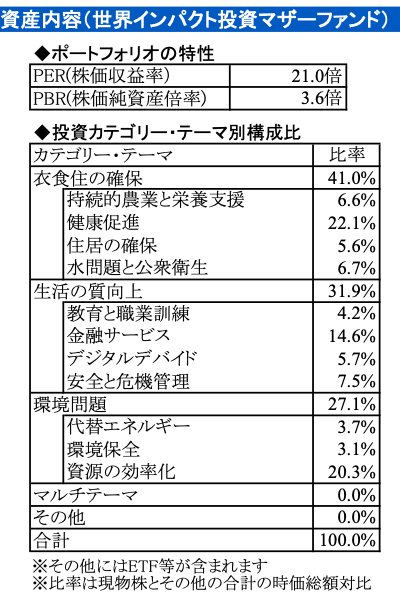

ポートフォリオの特性を発信するファンドはもっと増えて欲しいですね。

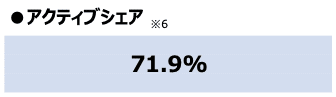

アクティブシェアの発信も増えて欲しいです。

さらに言うと、ファンドデュレーションも。

各保有銘柄の保有期間(どれくらい昔から保有していたか)を平均したものを“ファンドデュレーション”と名づけ

繰り返しますが、株式投資の果実、成果の源は、投資先の会社の事業活動なので、投資先のことを伝える努力を真摯に行なっていることが、信頼の醸成に寄与するものと思います。その投資先との関係の深さや長さが感じられると、プロセスへの信頼も高まるのではないでしょうか。

Performance

この部分は大いに改善の余地があるように思います。月次レポートの場合、その1ヶ月での株価の動きに集中しすぎています。もっと長い目で見るべきだと考えています。1ヶ月という時間では、騰落の要因の分析も非常に難しく、精度の低いコメントを発信せざる得ないケースも多いように思われます。

コムジェストさんの四半期レポートの切り口は参考になるのではないでしょうか。

以上、僕の独断と偏見で、信頼を積み重ねるための月次レポートについて書いてみました。

People, Philosophy, Process, Portfolio への理解や納得が深まり、信頼感が増すような月次レポートを発信する アクティブファンドが益々増えてくれることを心の底から期待しています。