Hendrik Bessembinder さん と "PV=C/(r-g)"

Hendrik Bessembinder さんをご存知でしょうか?

ググってみてください。

Wikipedia は見つかりませんでした。

”ベッセムバインダー” でググってみますと

米国株が生み出す全ての資産は、少数の銘柄の値上がりした結果だとの研究報告を2年前に公表し論争を巻き起こしたのが、米アリゾナ州立大学のヘンドリック・ベッセムバインダー教授だ。

こういう記事が出てきました。「論争」を巻き起こしていたようです。このBloombergの記事、2019年7月のものです。当時、僕は「2年前」の論争も、この記事も知りませんでした。

ベッセムバインダーさんの研究結果の存在を知ったのは、2020年2月。

この記事で紹介した、Stuart Dunbar さんの 株式投資の本来あるべき姿 について話し合いましょう で出会ったのです。

アリゾナ州立大学のベッセムバインダー教授の調査によると、1926年から 2016年までに、米国株式市場で生み出された富の合計は、上位1092社の株式 が生み出した富の合計と同等でした。 更に驚くべきことに、その半分は90社 (僅か0.3%の企業)によって生み出されました。それは、残りの全ての銘柄 がマイナスという意味ではなく、残り の全てが生み出した富の合計が1か月物の財務省証券と同じであったとの意味です。

出典:Bessembinder, Hendrik, Do Stocks Outperform Treasury Bills? (August, 2017)

この論文が論争を引き起こしたのですね。

この研究結果、S&P500 ならぬ S&P495 にも通じる話だと感じます。

Bessembinder さんは 昨年、全世界の株式についても発表されていました。

We study long-run shareholder outcomes for over 64,000 global common stocks during the January 1990 to December 2020 period. We document that the majority, 55.2% of US stocks and 57.4% of non-US stocks, underperform one-month US Treasury bills in terms of compound returns over the full sample. Focusing on aggregate shareholder outcomes, we find that the top-performing 2.4% of firms account for all of the $ US 75.7 trillion in net global stock market wealth creation from 1990 to December 2020. Outside the US, 1.41% of firms account for the $ US 30.7 trillion in net wealth creation.

数年前から「世界経済の成長にベット」というのに違和感を持っていたので、このベッセムバインダーさんの主張は「なるほどなあ」と感じました。個々の会社の価値創造やそれに対する市場の評価、そういうミクロが積み重なって、結果として世界経済が成長しているんでしょ、って。地球環境(資源、気候変動などなど)等の制約を考慮すると、”世界経済の成長”っていうのはなんだか虚ろなコンセプトじゃない、って思ったり。

ピケティさんの本は読んでいないんですけど(なのに、何か書くのは不適切とは思います、ごめんなさい)、例のあの不等式、 r>g が思い起こされまして。

パッシブ運用が隆盛になっている今、それを採用している投資家は r を享受している。でも、ベッセムバインダーさんの研究結果からすると、この r の中には、債券並みの富しか実現できなかった会社が多数含まれているってことなんだろうな、って考えています。

ベッセムバインダーさんの研究結果にある「トップ」が事前に分からないだろう、というのはもちろん分かりますし、「トップ」になるだろうと評価して投資した会社が無惨な末路を辿る可能性も承知しています。でも、素晴らしい可能性を秘めた会社、持続的に価値を創造、提供し続ける会社、そんな会社だと具体的なイメージを持った投資に、もっと積極的に取り組みたい、そう考えています。

ろくすけさんの「長期投資の主役は自分」

先日、ろくすけさんが「長期投資の主役は自分」と題したシリーズをブログに綴られていました。シリーズは全4回。

1回目から

「長期投資とは、時間がもたらす不確実性に光を見出す投資である」

「不確実性」を長くつきあっていかなければならない所与のものとしてとらえつつ、逆にそれを活かすということですね。

いきなり結論、ってな印象ですが「不確実性」は「可能性」「ポテンシャル」とも言い換えられるように感じました。そして、もっとも重要なことは、長期投資とは、未来、将来を見据えたものだ、ということです。過去は関係無い!そういうことを言いたいのではありません。過去は大いに参考にはすべきだけれど「不確実性」が益々高まる中では判断の決定的要素にはならないだろう、ってことです。

想像力が大切。

2回目は、投資先の会社が創造、提供する「価値」のお話です。

3回目は、「リスク」のお話です。

この2つの話を読んで思ったこと。それは

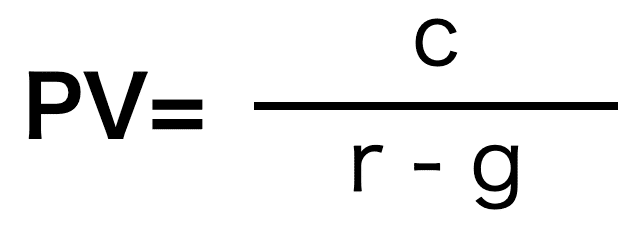

「価値」は分子、「リスク」は分母

です。

分子、分母次第で答え、事業の価値はまるっきり変わってきます。

「そんな大した価値ではないでしょ」というのが、ろくすけさんの言われる「価値の過小評価」。

「そんな難しいこと、できる?」というのが、ろくすけさんの言われる「リスクの過大評価」。

こんな風に理解しました。

分子と分母、分母と分子、それぞれをどのように評価するか。

ろくすけは4回目、最終回で次のように述べられています。

私は「不確実性」の中に「確からしさ」を見つけ、本源的価値に近付いていく努力が大事だと考えています。

一次情報にできるだけ近いところにあたり、自分なりに仮説を組み立てながら、光を見出す努力。

また、こんな指摘も。

そうした深い理解がベースにあれば、

・明るい未来を信じる

・組織を信じる

・人を信じる

といった形で、投資先に対して想いを込めつつ前向きなマインドを持つことができ、不安定な「投資家の心理」にも打ち克つことができると実感しています。

とりわけ大事だな、と感じているのは「人」です。思いもよらないスゴい価値を創り出すのも、そんな難しいことやってのけるか!を実現するのも、「人」だからです。また集っている人たちのチームワーク(チームワークを促す、少ない人数でも高い生産性を実現させるソリューションの重要性を再認識しています)も大事でしょう。もちろん「人」の採用も。これからは、人材が益々会社の力、可能性を左右するようになると思います。”パーパス”が注目されるのも、また、多くの上場企業が「プライム」の看板を欲しがったのも、そうした文脈の中にあると感じています。

投資家にも当てはまると思います。

ろくすけさんの「長期投資の主役は自分」

最初は誰かの「真似ごと」から入ってもいいけれど、どこかの段階では「自分ごと」にした方がいい。

僕自身は、どの会社に投資するか、投資しないか、その投資判断を、信頼しているファンドマネジャー、投信会社に委ねる(信頼するアクティブファンドに参加する)という形にしていますが、なんとか「自分ごと」に出来ているとは思っています。とはいえ、個々の投資先まで投資判断されている #会社が好きな投資家 の皆さんとは大違いかな、とも感じています。個々の投資先をじっくりと調べて、投資するか否かを判断されている投資家の皆さんを大いに尊敬しています。

2024年4月追記しました

ベッセムバインダーさんの論文はスパークスさんも紹介されていました。

2017 年と 2019 年に米国で発表された論文によると、これまで株式市場で生み出された富(時価総額の増大分) は、今まで存在した全上場企業のうちほんの一握りの銘柄によってもたらされているという研究結果がでています。 米国株式市場では 1926 年から 2016 年にかけて約 35 兆ドル分(約 4,200 兆円)時価総額が増えたとされています。

この増加分のほぼ全てが、調査対象となった上場企業 26,000 社のうち僅か 4%の銘柄(約 1,000 社)によってもたらさ れていたのです(*)。また米国を除く世界の株式市場では、1990 年から 2018 年にかけて増えた約 16 兆ドル(約 1,900 兆円)の株式時価総額はたった 1%足らずの上場企業によってもたらされていたことが判明しています

(出所:Hendrik Bessembinder 著 、“Do Stocks Outperform Treasury Bills?”[2017 年]、 “Do Global Stocks Outperform US Treasury Bills?”[2019 年] )。

ところで、です。

PV=c / (r-g) でググってみたら、最初に出てきたのがこの記事でした。

最近我が家、家族に起きたこととつながっていたので、ちょっと驚きました。

岡田さんのこの記事からも「人」「可能性(不確実性)」を感じました。

投資で大事なことは「人」そして「未来、将来の可能性」。

それを再確認しました。

「日記」的

🔵🔴#MATCHINFORMATION

— FC東京【公式】🔜3/12 ホーム初陣 広島戦 #LIFEwithFCTOKYO (@fctokyoofficial) March 11, 2022

🗓️3月12日(土)

⏰15:00キックオフ

🆚#サンフレッチェ広島

🏟️#味の素スタジアム

🏆#明治安田生命J1リーグ第4節 #アルベルトーキョー 味スタ初陣!!🔵🔴

2022シーズン ホーム開幕戦!!🔵🔴

味スタでともに戦いましょう!!🔵🔴#TokyoHiroshima #fctokyo #tokyo

愛するFC東京、今季のホーム開幕戦。味スタに行きます。

胸躍ります。

クラブ全体で大きな、様々な変革に取り組んでいます。色んな変革があるのですが、個人的に一番❤️なのがこのページです。

インタビュー記事が沢山あって「人」を強く感じます。Jクラブも今後益々人材獲得競争が熾烈になっていくことは間違いありません。より大きな価値を創り出すために「人」を強く意識した発信が増えていることに頼もしさを感じています。

あと7時間後くらいかな、キックオフは。

あああああああああ、ワクワクがとまらない。

🔵LIFE with https://t.co/yM2ehItovl 🔴

— FC東京【公式】🔜3/12 ホーム初陣 広島戦 #LIFEwithFCTOKYO (@fctokyoofficial) January 25, 2021

FC東京がある日常を。

楽しもうそれぞれの東京を。#fctokyo #tokyo pic.twitter.com/uU2NEEpuZT

ここから先は

チップを頂いた際は、TableforKidsへの寄付に使わせていただきます。 https://tfk.yumeshokunin.org/