燃える闘魂〜鎮魂歌 Requiem aeternam dona ei, Domine.

2022年10月1日、日本を代表するプロレスラーで事業家で国会議員であったアントニオ猪木氏(本名:猪木寛至)は「全身性トランスサイレチンアミロイドーシス」という難病でこの世を去りました。享年79歳でした。

私がアントニオ猪木のプロレスに惹かれ、いつしか〝猪木信者〟になったきっかけは、小学生の頃に当時「東京12チャンネル」というローカル局(現テレビ東京)で、それまで見たことのない真剣勝負のようなプロレスの世界選手権を観たことでした。その試合は「リアルワールドチャンピオン(真の世界チャンピオン)」のベルトを懸けた〝実力世界一決定戦〟でした。プロレス界の初代世界チャンピオンと言われるフランク・ゴッチが締めていた権威あるベルトを懸けて闘ったのが、我らが〝燃える闘魂〟アントニオ猪木と、ドイツ流ストロングスタイルプロレスの正統派〝プロレスの神様〟カール・ゴッチでした。

試合ではキーロックという腕固めを決めた猪木を軽々と片腕で抱え上げコーナーマットに運んだカール・ゴッチの怪力に小学生の私は度肝を抜かれたものです。ジャーマンスープレックスホールドという〝芸術的な投げ技〟を持つプロレスの神様カール・ゴッチと、コブラツイストと〝アントニオスペシャル〟卍固めという〝必殺技〟が切り札のアントニオ猪木の試合をさばくのは、これまた〝ヘソで投げる〟バックドロップという大技で一世風靡した〝鉄人〟ルーテーズでした。私にとってこのテレビ中継との出会いは、ショービジネスか真剣勝負か八百長か…プロレスにまつわるそんな陳腐な議論を一蹴する、ミステリアスでファンタジックで超一流のエンターテインメントとの邂逅でした。そう、プロレスを通して芸術鑑賞や音楽鑑賞と寸分違わぬ一流のエンタメを魅せてくれたのが猪木さんでした。

それまで日本人が観ていたプロレスといえば、〝伝家の宝刀空手チョップ〟の力道山 対〝白覆面の魔王〟ザ・デストロイヤー、〝世界の巨人〟ジャイアント馬場 対〝黒い魔神〟ボボ・ブラジルのココバット、〝銀髪の噛みつき王〟フレッド・ブラッシー、〝人間台風〟ゴリラ・モンスーン、〝荒法師〟ジン・キニスキー、〝鉄の爪〟フリッツ・フォン・エリックのアイアンクロー…といった、怪物のような外人レスラーを日本人レスラーがやっつけるという、まるでウルトラマンが宇宙怪獣を退治するような勧善懲悪のショープロレスが主流でした。ところがこの日、東京のローカル局で地味に放映されていた「プロレス実力世界一決定戦」は、それまでの派手で華やかなショープロレスとは違って、まるでオリンピック競技のレスリングのような真剣勝負を彷彿とさせる緊迫感溢れる興奮を誘う試合でした。

それまでのアントニオ猪木というレスラーは、デビュー以来常にジャイアント馬場というトップスターの半歩後ろを歩く脇役でした。16文キックや力道山譲りの空手チョップ、長い脚で小さな外国人の頭を砕くココナッツクラッシュという派手な〝見せ技〟が売りのジャイアント馬場という一流のヒーローの陰で、コブラツイストや卍固めという地味な〝絞め技〟を駆使する猪木は〝テクニシャン〟とは呼ばれても決して馬場を超えるメインイベンターになることはありませんでした。

そんな猪木は一流を目指して日本プロレスを飛び出し、独自のレスリングスタイルを確立すべく「東京プロレス」を旗揚げするも失敗。試行錯誤の後に現在の「新日本プロレス」を立ち上げ、後にイノキブームが起きるほどの成功を収めるのですが、それはあくまでプロレス界でのこと。猪木は常に「八百長」「ショービジネス」の誹りを受け大新聞に扱ってもらえない「プロレスに市民権を!」を合言葉に、一流になりきれないプロレスがメジャーなスポーツとして世間に認められることへの挑戦をし続けたのでした。

小学生の頃の夏休みに親と一緒に新幹線で帰郷した帰りの東京駅でのこと。構内の通路のトイレに入ろうとすると同じトイレに入る大男がいました。その顔を見上げると、それはこれまでテレビのブラウン管の中でしか見たことのないアントニオ猪木選手でした😳 握手やサインを求めるほどの大胆さのなかった幼かった私は、思わず何事もなかったように親のところに戻ったのですが、やはりもう一度その姿が見たくて、そして「ファンです」と伝えたくて意を決して引き返しトイレに戻ったのですが、既に猪木さんの姿はありませんでした。

令和時代の最新、最速、最強の情報ソース〝新・三種の神器〟「YouTube・Twitter・Instagram」のない当時の昭和全盛期は、今では電波法の外資規制違反や記者クラブの情報統制など偏重報道の権化と揶揄される〝旧・三種の神器〟「テレビ・新聞・雑誌」が唯一の情報源でした。学生時代の私は猪木流ヒンズースクワットで足腰を鍛錬しながら「NETワールドプロレスリング」のテレビ中継にかじりつき、勉強部屋でブリッジをしながら雑誌「月刊プロレス」「月刊ゴング」や「東スポ」を読みふけりながら、一所懸命猪木の新日本プロレスと馬場の全日本プロレスの情報収集に明け暮れたものでした。

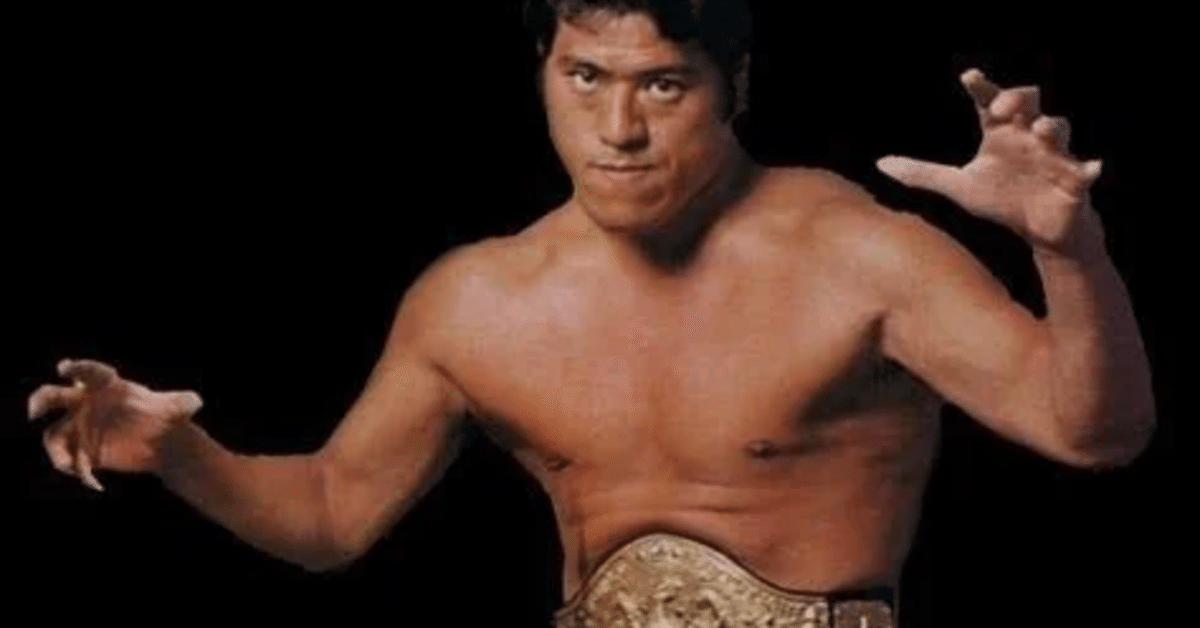

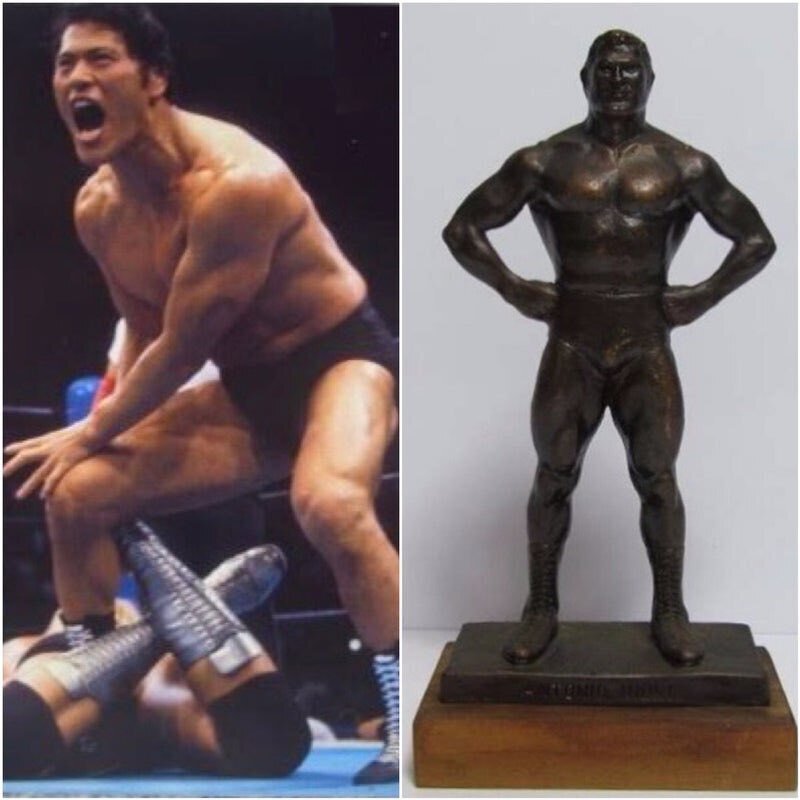

今はなき蔵前国技館や田園コロシアムでのビッグマッチはもちろん、都内近郊の地方巡業の試合会場へも足を運び若手の前座試合から観戦し、前座とメインイベントでは試合のスピード感や選手の肉体の張りが全く違うことも実感しました。試合のほかに講演会や握手会に積極的に友達を誘い、私なりに〝プロレスの市民権〟を広げようとしたものです。そんな学生時代を過ごす中で、私のそばにはいつも猪木さんの真剣勝負のようなストロングスタイルプロレスと、折に触れてその著書やテレビ、雑誌を通じて見聞きする猪木さんの哲学のような人生訓がありました。部屋には闘魂溢れ鬼気迫る表情で必殺技の足固め「インデアンデスロック」をかけるポスターを貼り、書棚には「アントニオ猪木ブロンズ像」を飾り、いつしか猪木信者として熱狂した青春時代を過ごしたのでした。

今から20年前、当時の職場に程近い帝国ホテルの式典会場で、猪木氏の還暦を祝うパーティーが催された時にはワクワクしながらチケットを握り締め足を運んだものでした。講演のあとの立食での食事時間になると会場を歩いていた猪木さんの周辺に人の輪ができ、自然発生的に「闘魂注入ビンタ」を求める行列ができました。小学生の時に何も言えなかった私とは違って、この時は迷わず猪木さんの前に進み出て気合のビンタを貰うことができました😅

私は幼い頃よりいつも明るいスポットライトを浴びる正統派の英雄よりも、邪道や異端の誹りを受けながらも反骨精神溢れる屈強な脇役に心惹かれます。都の朝廷に反旗を翻し謀反の罪で討伐された平将門や、大和朝廷に追われ東国に日高見国を建国するも蝦夷と呼ばれた正統出雲の後継者大彦命、縄文時代よりこの列島に住み大自然と調和した漂流民族山窩やアイヌといった少数民族にシンパシーを感じる私は、正統派になりきれなかったアントニオ猪木が、ひたすらに実力世界一を賭して闘う姿に同じような思い入れを抱いていたのかもしれません。

他の人と同じような常識的なことをしているだけでは一流になれなかったプロレスラーアントニオ猪木。G•馬場のような正統派プロレスから一線を画した彼が生き残るためには、常に常識を覆す型破りな生き方を貫くしかなかったのかもしれません。そして、常軌を逸したその道の先に立ちはだかったのが、プロボクシング世界ヘビー級チャンピオン〝蝶のように舞い 蜂のように刺す〟モハメッド・アリでした。大きな負債を背負い込みながらも、当時の世界スポーツ興行界の正統派中の正統を自分のリングに引きずり出した猪木もまた、将門や大彦や虐げられた少数民族たちにも負けない反骨精神の持ち主だったかもしれません。私が中学時代に住んでいたロンドンの地下鉄の駅の柱に「アリvsイノキ」の写真付きの黄色いポスターを見つけ、幼心に同じ日本人として誇らしく眺めていた映像が今も脳裏に残っています。

ちなみにアリ戦では、ボクシング対プロレスの異種格闘技戦ということで、スタンディングポジションからの蹴り技が禁止されたことから強いられた苦肉の策だったグラウンディングからのローキック。「アリキック」と呼ばれたこの技の進化形が、のちに猪木の新しいフィニッシュホールドとなる「延髄斬り」。こうして現役後半の猪木は「コブラツイスト」や「卍固め」という〝絞め技〟とは違った、往年のジャイアント馬場の「16文キック」に匹敵する〝魅せ技〟を手に入れることになるのです。

リング上ではまるでヘラクレスの魂でも宿ったかのような迫力ある勇姿を見せる「燃える闘魂」アントニオ猪木は、実業家としてもまた常識外れの言動で話題になりました。ブラジルの農園で廃棄されたサトウキビの搾りかすから環境を破壊しない循環型社会を目指す「アントンハイセル」事業、日本にはまだ馴染みのなかった激辛香辛料「タバスコ」を独占輸入、自然派有機栽培のマテ茶「アントンマテ茶」、リブ料理専門レストラン「アントンリブ」なども展開しました(初めて味わったマテ茶の味は学生の私には難解な味でした)。今でこそ「循環型社会」「激辛ブーム」「自然派有機嗜好」は当たり前になりましたが、当時猪木が手がけてきた事業は、いつもその時代の何十年も先を突っ走りすぎることが多く、世間には受け入れられなかったり、ホラ話と相手にされないこともままありました。

政界に進出後もイラクのクェート侵攻時に日本政府が動けないなか、アメリカ武者修行時代からの旧知の知人のアドバイスや、プロレス時代のトルコ人レフリー(ユセフ・トルコ)のツテなどで単独イラクへ乗り込みプロレス興行を行い人質を解放したり、日本と正規の国交のない北朝鮮との単独外交を繰り広げるなど、その型破りな言動は常に物議を醸していました。大所高所に立ち、時代の先を行こうとする風雲児や超天才というのは、その時々の常識に小ぢんまりと収まることがないため、時に世間から誤解され、拒絶され、異端児として排除されるのかもしれません。

それでも理不尽な同調圧力に屈することなく最後まで自分流を貫いた猪木さん。人々はその茶目っ気溢れる瞳の奥に、包み隠すことのできない純真さを感じたからこそ、アントニオ猪木こと横浜生まれブラジル育ちの猪木寛至の足跡は多くの日本人の記憶に残り、きっとこの先も変わることなく愛され、慕われ、伝説となり、その英雄譚は長く語り継がれることでしょう。

プロレスラーであり事業家であり政治家である猪木さんは、執筆活動を通じて数多くの名言を遺されました。そんな猪木哲学の人生訓の中で、私の心に残った名言を最後に紹介して、ブログによる猪木さんへの鎮魂歌とさせていただきます。

猪木さん!幼少の頃より私たちの歩む道の先の先までいつも明るい希望のあかりを灯していただいてありがとうございました😢今は天国に行かれて本当の意味での戦士の休息をゆっくり過ごされていることと思います。猪木さんが力強く掲げた地球と人類への平和の願いの松明は、きっと多くの人々の心の中で永遠に燃え続けることでしょう。どうか今はゆっくりとお休みください🙏 1・2・3 ダーッ‼️

(追記)

年が明けた2023.3.7両国国技館で開催された「アントニオ猪木お別れの会」に参列しました。式典はお馴染みの登場曲「イノキボンバイエ」で真紅のカーペットの花道奥からゆっくりとスポットライトが祭壇のリングに移動する演出にのっけから感極まりました🥲森喜朗元総理、藤波辰巳、古舘伊知郎らの弔辞も印象的でした。

式典の最後は会場全員で「1、2、3ダーッ‼︎」の唱和で天国の猪木さんに弔意を表しました。セレモニー終了後、真紅のカーペットの続く祭壇リングに献花をして会場をあとにしました。返礼品の日付入り記念マフラータオルは、私が〝猪木信者〟として過ごした青春時代の想い出の一品になりました゚・:,。☆