【保存版】選手や指導者に知ってほしい!!テニス・ソフトテニスに必要なトレーニング理論②

こんにちは、テニス・ソフトテニス専門トレーナー

Re.make代表のこもりん(@TennisATkomorin)です。

今回はテニス・ソフトテニス選手・指導者がトレーニングを行う上で知っておいて

ほしい理論第2弾になります。

本noteを読んで頂くことで、身体に対する意識やトレーニングに対するイメージがポジティブなものに変わるのではないでしょうか…?

また講習会時に何時もお伝えしている内容を抜粋しているため、講習会の予習・復習用にも是非ご活用下さい。

👇第1弾は以下のページよりアクセスして下さい👇

※記事を読んで良いな!と思ったら

是非感想を付けてRTして頂けると嬉しいです😆

私の詳細はTwitterやInstagram、ホームページを見て頂ければいいのですが、お忙しい方のために纏めるとこんな感じです。

▶アスレティックトレーナー5年目(累計20000名以上のクライアントを指導)

▶整形外科に5年勤務し、整形疾患(ケガ)に対するリハビリを指導

▶テニス・ソフトテニスに限定し全カテゴリー(小-大学生・実業団・プロ)の選手を対象にチーム・個人契約をし指導にあたる

▶指導者専門家対象にトレーニング技術を全国で教えている

▶SNSを活用し、テニス・ソフトテニスに必要なトレーニングの知識を配信

▶現在はRe.make代表としてテニス・ソフトテニスに関わる選手が「痛みやケガがなくテニスが出来るよう」に講習会やオンライン上で学べる環境を作っている etc…

※2020年1月現在

ざっくりこんな感じです。

※本noteは随時更新・バージョンアップを行います。

※内容の更新や需要アップとともに値上げしていきます。

※一度ご購入いただいたnoteは追加料金なく何時でも更新内容がご覧頂けます。

※noteは作成者が削除した場合でも、購読者は引き続き最終更新内容をご覧頂けます。(→noteヘルプセンター:よくある質問)

【更新履歴】

●2020年1月 初版リリース

それでは早速テニス・ソフトテニス選手に知ってほしいトレーニング理論②について解説していきます。

アスリート・指導者は身体の構造を理解すべし

皆さんはテニスを行う上で自身の身体を無意識に脳で制御し操作していると思いますが、実際に何処にどの様な関節や筋肉が存在し、どの様な働きをするか理解して身体を動かしているでしょうか?

今まで関わってきた選手の多くが、「何となく」「感覚」「フィーリング」で行っていることが非常に多いと感じております。

感覚やフィーリングは勿論大切なのですが、身体の構造を理解せず、スポーツを行うことは本来発揮できるパフォーマンスが半減するだけでなく怪我のリスク向上にも繋がってしまいます。

是非本noteを活用し、今までの自身の感覚に+α理論を融合させることで、今まで以上のパフォーマンスの質が向上するでしょう。

スピードスケート女子日本代表でご活躍の小平奈緒選手もトレーニングだけでなく身体に対する知識を学ぶ姿がこちらのリンクから見れますので是非一度ご覧になって下さい!

では早速何時も講習会で行っている簡単な質問を3つ程しますので、本noteを御覧の皆様はいくつ正解できるか是非考えてみましょう!

※出来るだけ検索などせずに今ある知識でお答え下さい。

※2すぐ下にスクロールしてしまうと答えを掲載してますので注意して下さい。

Q①:身体の中に骨は何本有るでしょうか?

Q②:身体の中に筋肉は何個有るでしょうか?

Q③:股関節は何処に有るでしょうか?指一本で自身の身体を指し示しましょう

如何でしたでしょうか?

全問正解できればアスリートとして最低限の知識量はあるのではないかと思います。

全問不正解だった場合は、今回を期に身体について本noteを活用し勉強して頂ければと思います。

因みに正解は以下の通り

Q①:身体の中に骨は何本有るでしょうか?

※プロメテウス解剖学アトラス 解剖学総論・運動器系第2版より画像引用

A①:約200本(※200-208など諸説あり)

上記画像を見ても分かる通り、普段生活する上では組織(筋肉や脂肪、皮膚など)が骨の上を取り巻いているため、直接目で確認することはできませんが、約200個もの骨が人体には存在するのです。

※赤ちゃんの時は約300個骨が存在すると言われています。

成長とともに離れていた骨がくっつき、いくつかの骨が1つになっていきます。

Q②:身体の中に筋肉は何個有るでしょうか?

※プロメテウス解剖学アトラス 解剖学総論・運動器系第2版より画像引用

A②:約600個(骨格筋だけで約400個あると言われている)

上記画像は所謂アウターマッスルがメインになるため、これら筋群を取り除いた下にはより多くの筋肉(俗に言うインナーマッスル)が存在します。

これだけ多くの筋肉が存在するため、我々人間は大雑把な動作から細かな動作まで行うことが出来るのです。

Q③:股関節は何処に有るでしょうか?指一本で自信の身体を指し示しましょう

※プロメテウス解剖学アトラス 解剖学総論・運動器系第2版より画像引用

A③:上記画像に位置する

画像を見て頂くと股関節は内側に位置していることが分かります。

講習会に行くと多くの方が股関節を下記画像の通り、少し外側をイメージしていることが多く有ります。

この様に股関節1つとっても、位置する場所や動かす認識に誤りがあると痛みや怪我、パフォーマンス低下に繋がってしまうのです。

股関節はテニス・ソフトテニスにおいて非常に重要な関節と言えるので是非覚えておきましょう。

さてさて前置きが長くなってしまいましたが、ここからは本題へ移っていきたいと思います。

皆さんはJoint by Joint Theoryという言葉を聞いたことが有るでしょうか?

Joint by Joint ApproachやJoint by Joint 理論なんて言ったりもしますが

この理論もパフォーマンスピラミッド同様非常に大切な考え方になってきます。

Joint by Joint Theory

Joint by Joint Theoryとは、米国の理学療法士Gray Cook氏が提唱している考え方になります。

動作において、各関節はそれぞれ動きを「可動(Mobility)」させる関節と「安定(Stability)」させる関節の2つの大きな役割に分類することができます。

可動:意図する位置に身体部位を操作する能力

安定:望まない動作を防ぐ能力

※【復習用】「可動」「安定」に関しても以下のリンクにて解説しております。

画像を見て分かる通り可動性と安定性は人間の関節に交互に存在します。

その2つの役割の関節が適切な可動域内において、適切なタイミングと強度で、

協調しながら、それぞれの役割を果たすことができれば身体はスムーズに動かすことができます。

よく回旋スポーツ系の指導で見られるのが「腰を捻りなさい!」という指導。

一見腰を捻っているように見えるかもしれませんが、実は腰の関節はそれ程大きく可動する関節ではありません。以下の画像を見てみましょう。

青色部分が脊柱(背骨)を片側に捻った際の回旋角度になります。

Cは頚椎、Tは胸椎、Lは腰椎を指しますが腰椎部分を見てみると、腰椎1つにつき回旋角度は約1度と非常に小さなモノとなっています。

腰椎は5個ありますので腰椎部分だけを見ると両側に合計10度の回旋角度しか持たないということが言えるでしょう。

分度器の5度10度なんてしれてますよね。そんな腰椎を過剰に捻ってしまうということは=腰痛などの怪我に繋がってしまうということです。

またJoint by Joint Theoryの画像を見ていただいても分かる通り、腰部(腰椎骨盤帯)は安定性(Stability)関節に分類されます。

テニス・ソフトテニス選手に必要な関節の動きと関係性

では腰を捻らないのであればどの関節を捻るべきなのでしょうか?

Joint by Joint Theoryの図を見て頂くと分かるかと思いますが、腰ではなく

実は「胸椎」と「股関節」を捻りパフォーマンスを発揮していたのです。

胸椎、股関節ともに可動(Mobility)関節に分類されており

胸椎部分(T1-12)は1つあたりの角度は小さいものの12個と腰椎より多く片側に約35度回旋運動が可能と言われています。

股関節に関しても、片側の回旋可動域は約90度と非常に大きな可動域を持っています。

これら可動関節を機能的に使うだけで腰部に対するストレスを軽減させるだけでなく、ハイパフォーマンスを発揮させる事ができるのです。

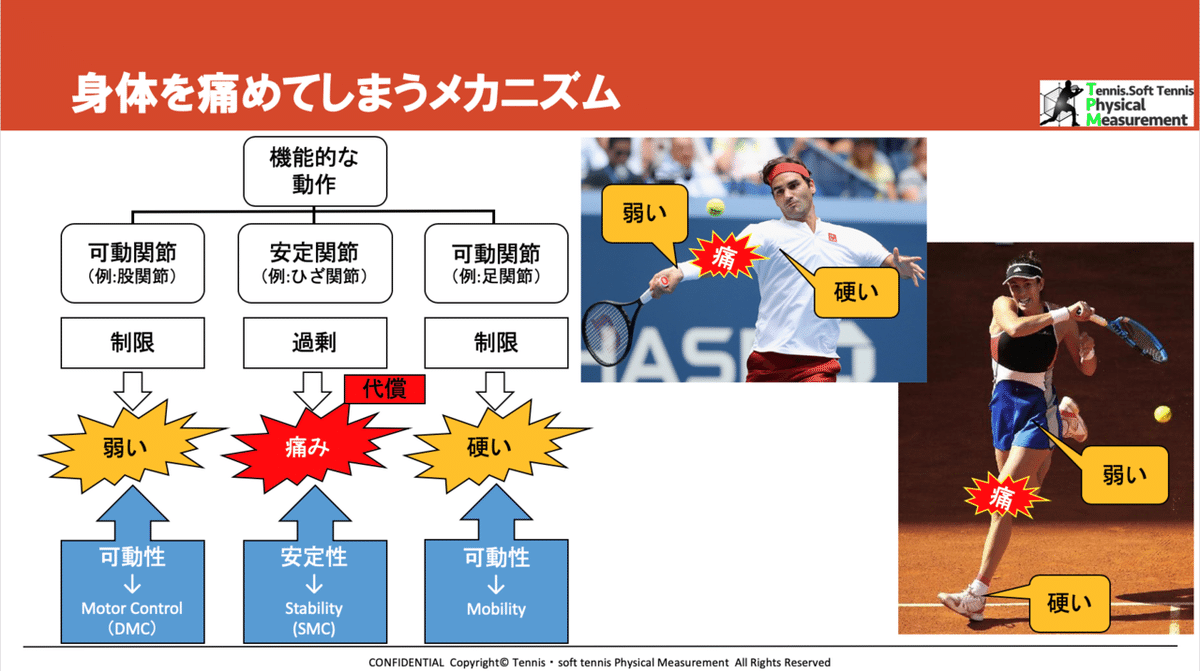

身体を痛めてしまうメカニズム

それでは最後に身体を痛めてしまうメカニズムについてJoint by Joint Theoryを用いてご紹介します。

機能的な動作を獲得するためには、可動関節と安定関節の適切な働き+それら関節の協調的な働きが重要になりますが

仮にどこかの可動関節に何らかの制限(硬さや弱さ)、安定関節に何らかの制限(痛みや安定性欠如)が生まれると、結果的に過度関節と安定関節の協調動作が不適切となりケガに繋がってしまいます。

ひざ関節を例に考えると、ひざ痛を抱える選手は、ひざ関節(安定関節)だけでなく隣接する関節(可動関節) (ひざに隣接する関節は「足関節」と「股関節」)の可動制限によって2次的にひざ関節に負担がかかってしまうケースも考えられます。

この様に安定関節(「ひざ」「腰」「ひじ」)に分類される関節はテニス選手がよくケガをしてしまう部位かと思います。

【テニス・ソフトテニス選手に多いスポーツ外傷・障害】

ひざ関節:オスグッド・シュラッター病、ジャンパー膝など

腰部: 腰椎分離症、腰椎椎間板ヘルニアなど

ひじ関節:テニス肘(外側上顆炎)など

Joint by Joint Theoryを活用し何故パフォーマンスが上がらないのか?何故ケガをしてしまうのか?考えてみては如何でしょうか…

これからも貴方に有益な情報が届くように、頑張ってこのnoteの質を高めていきますので、今後とも宜しくお願い致します。

また本noteが良いと思われた方は是非SNSにてコメント付投稿掲載(リツイート)して頂けると幸いです。

ご質問等があればお気軽にTwitterのDM(@TennisATkomorin)へお問い合わせください。

もしこの記事があなたのお役に立てたという実感がありましたら、ぜひサポート機能で投げ銭をお願いします!投げ銭は以下の“サポート”というボタンからできますのでぜひ♪

いいなと思ったら応援しよう!