岡本太郎って変な熱血おもしろおじさんだと思ってない?

芸術は爆発だ

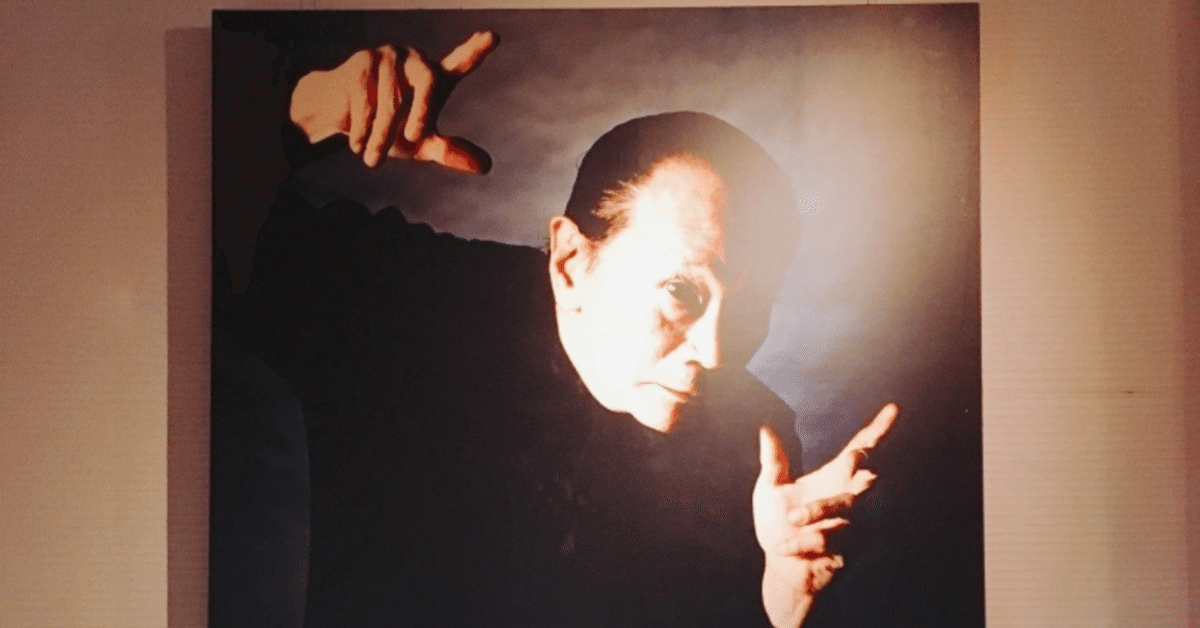

のセリフでおなじみの芸術家「岡本太郎」

皆さんはどのような印象でしょうか

そもそも知らないという方は川崎市立岡本太郎美術館様のサイトに載っているのでここではあえて紹介しません

置いていきます

サイトを見直してふと気になったのが14歳でボートレース対抗試合ってどういうこと?

見落としているかもしれないけど、他のどの本でも触れてないけど詳しく説明して欲しい…

僕はとにかく岡本太郎が好きでnoteのホーム画面のところも太陽の塔を見に行った時のものですし出版書籍も出ている本の半分以上は読んでいます

(何冊か絶版になってるものがあって金額的にも、そもそも在庫的にも手に入りにくい)

この間の展覧会ももちろん見に行きましたしスマホのホーム画面も展覧会で撮った「雷人」という作品になっています

とまぁ話はそれましたが「太陽の塔」や「明日の神話」などの代表作品をみるに日本を代表する偉大な芸術家の一人と言っても過言ではありません

最初の問いに戻りますと、岡本太郎の代表著作の一つ「自分の中に毒を持て」

この本は自己啓発本としても非常に読みやすく

シンプルな言葉で岡本太郎の力強い言葉と生き様が分かりやすく書かれていて勇気を貰えます

それだけではなく、岡本太郎の稀有な体験談も書かれていてそれが発言の説得力を生み出しているので、岡本太郎を知らない人でも何度でも読み返したくなる一冊です

この本だけは読んだ方も多いのではないでしょうか

この本を読めば岡本太郎の性格や生き方は大抵分かるのですがもう一歩深く掘り下げて知って欲しいのです

逆境に立ち向かい闘い続け自他ともに生身でぶつかり合ってぐちゃぐちゃになって泥臭く生きていくような岡本太郎像は僕が思うに表の顔の一部でしかないのです

岡本太郎の魅力はその精神の力強さだけ注目されていますが、それだけではないことを紹介したいと思います

作品を作る軸

岡本太郎はpalpable(パルパーブル)なものが描きたい気持ちが作品を作る軸として存在しています

パルパーブルというのは容易にわかるとか、明瞭

手のとどくものなどの意味があるようです

なぜパルパーブルなものを描きたいのか

例えばパルパーブルの逆の例でいうと、僕の好きな絵でルーカス・クラナッハ(父)のパリスの審判という絵があります

(馬がキメ顔で面白いから好き)

この絵の中心にいるギリシャ神話のヘルメスさん

が老人で描かれている理由についてこのWikipedia内ではこう書かれている

神々の伝令使ヘルメスは青年ではなく老人の姿で描かれている。これはヘルメスが中世では雄弁と理性の擬人化として老学者として表現されたことと関係がある

このようにヘルメスの話一つとっても、まずギリシャ神話のことを知らないといけないしそもそもこのパリスの審判の場面を知らないと何してるのこれ?となると思います僕みたいに馬の顔が面白いから好きだという見方をすれば別だが

抽象的、もしくは太陽とか生と死とか老若男女誰が見ても分かる芸術を生み出せば誰もが芸術に触れることが出来ます

また岡本太郎は作った本の作品をほとんど売りませんでした

芸術は大衆のものだと考えていたので生前は自分で作品を保持して晩年に川崎市に寄贈しました

この考え方の軸に沿った行動や発言には岡本太郎の考える芸術に対する可能性を感じます

お金持ちでなくてもマニアでなくても国籍や人種も関係ない、芸術に触れたことのない人でも真剣に作品に触れられて作品と対峙出来る作品を生み出し続けたのが岡本太郎なのです

岡本太郎の考える平和に対しての価値観、考え方

岡本太郎の発言に「ニブイ人間だけが幸せなんだ」という発言があります

この発言だけ取り出すと何も考えない人が幸せな人というニュアンスしか取り出せません

この発言の本心を説明する内容として

自分自身の家が仕事がうまくいって、家族全員が健康に恵まれて、とてもしあわせだと思っていても、一軒置いた隣の家では血を流すような苦しみを味わっているかもしれない。そういうことにはいっさい目をつぶって問題にしないで自分のところだけ波風が立たなければそれでいい、そんなエゴイストにならなければ、いわゆるしあわせではあり得ない。

この発言は自分の中に毒を持てに出てくる文ですが講演会や別の本の中でも言っています

僕はこの発言に触れた時、岡本太郎はほんとうの意味で人類の幸せにしようとしたのではないか

そう考えました

ほんとうの意味が正確に何であるか真意はもう分かりません

ですが、僕なりに岡本太郎の言葉を借りてこのしあわせに意味を持たせるなら、

誰もが生身でお互いにぶつかり合い(暴力的、社会的に潰すとかではなくて議論とか競争)他人の目を恐れずに自分の目すら恐れずに自分の人生を生きることなのではないでしょうか

もう一つ平和の話でいうと外せないのが原爆の炸裂の瞬間を描いた「明日の神話」という作品です

このサイトにもあるように悲惨な戦争、原爆を描いただけでなく、人類は必ずそこから立ち直れるというメッセージが込められています

右側から左になるにつれて乗り越えていく構図になっています

岡本太郎は人類は皆仲良くするというよりは共存出来るはずだと考えている気がします

各々が闘い、何よりも岡本太郎その人自身が生き様と作品と言葉で説得力があり勇気の出る伝え方をしてきたからこそ今日まで愛されている人物なのだと思います

岡本太郎は闘い続けたから「岡本太郎」になった

岡本太郎が生まれが良いから有名になったとか

結局実家が太いから成功したという批判をたまに見かけます

要素として助けられている時はありますが調べてみると頼り切りで大事に大事に育ったかというと

どう考えてもそんな描写はありません

本人も言っているように才能があるから岡本太郎なのではないのです

自分より強い人や立場の人に臆したとしてもそれを認めた上で常に挑み続けたその姿勢は作品にも表れています

闘いというと、戦争とかボクシングみたいなことを思い浮かべるかもしれないけど、ぼくが言いたいのはそういうことじゃない。ほんとうの闘い、いわば’"無目的的な闘い"だ

この章のこの発言の辺りでは年齢や、下手だからとかを理由にして挑戦しない"おとな"になってしまうと書いています

他の本では老人という表現もしています

岡本太郎はパリ時代の若い頃、誰かに評価して美しいと言ってもらう絵を否定して何を描くべきかを真剣に考えるために絵を描くのをやめて民俗学をマルセル・モースの元で数年学んでいます

戦後、帰国してから現在の岡本太郎記念館の場所にアトリエを建てて、それまでの日本美術界に対して

「絵画の石器時代は終わった。新しい芸術は岡本太郎から始まる」と宣言しています

(めちゃくちゃ尖ってる…)

小さい時から何をするか、何を描くかは分からなくてもその生き様はすでに確立されているようでした

太陽の塔の制作に関しても小学校時代のエピソードに関しても面白いのですが割愛して…

日本を代表する芸術家であっても傷だらけになりながら闘い続けたからこそ発言に説得力が出るし魅力的に見えるのだと思いました

名言に一歩踏み込む

冒頭の「芸術は爆発だ」というセリフはあまりにも有名ですが、そのセリフだけ一人歩きしている気がします

ですが最初に紹介した「自分の中に毒を持て」の

中にその説明があるのでここでは割愛します

紹介したい発言はこれ

今日の芸術は、うまくあってはいけない。

きれいであってはならない。

ここちよくあってはならない。

自分の中に毒を持ての中にもこの発言だけは出てきたが今日の芸術の方は岡本太郎の芸術への考え方が分かりやすく書かれている

詳しくは今日の芸術を読んで欲しいが、この発言だけをみると丁寧で整ったものではなく弾けたものを生み出せばいいんだ!と勘違いしてしまうかもしれない

この発言は僕が思うにただ、「爆発」していれば良いわけではない、爆発の仕方のような発言だと思う

岡本太郎は新しいものを肯定します

近頃の若いものはという言い回しに対して新しいことには新しい価値基準があると言っています

全時代的で受け入れられないものは批判も増える

しかし時代が変わればそれが受け入れられて評価の基準になっていく

例えとして出しているのが印象派やゴッホの話で

最初は何だこの絵はと受け入れられなかったものが時代が変わってその絵たちが美しい絵とされるようになってきた

(実際には売れてる印象派の人もいたけど)

だから芸術家は新しいものを常に生み出し続けなければいけないと言っています

この姿勢に関しても無目的的に闘う考え方がありそうですね

だから新しいものは常にうまくないし、きれいではないし、ここちよくないものだと言っています

(新しいといわれたらもう新しくないとも言っていますがこれも割愛)

まとめ

こうして岡本太郎を調べてみると伝えたい話を色んな言い方で伝えています

生身で挑む、爆発して全宇宙に自分を開く

誰にでも分かりやすく共感しやすいのに実行するのが非常に難しい

でもそれを岡本太郎は人生をかけて貫き通した

岡本太郎の展覧会の記事で「雷人」の絵を載せていました

この未完成の作品が遺作となったのですが

最後の最後に岡本太郎のいのちのエネルギーを全宇宙に放出したようなこの絵が僕は大好きです

実物を生で見ると吸い込まれるような気持ちが熱くなるような哀しくなるようなそんな絵です

僕も岡本太郎ほどとはいかなくてもそういう生き方をしていきたいなと思いつつ

ぜひ岡本太郎の著作の一冊でも良いので手に取って読んでみてください