しぜんのかがくep.63 ep.64(11/29,12/6)やっとかめ文化祭DOORS 防災街歩き 水害と人々の生活、伝承(蛇池など)~名古屋市西区

「やっとかめ文化祭」という名古屋の歴史と文化の魅力を集めたイベントが毎年秋に名古屋市で行われています。伝統芸能、狂言、和菓子、有松絞り、愛知の産業とからくり人形、街歩き企画など10月26日〜11月16日まで行われていました。

昨年この文化祭の別の企画に参加させていただきました。そこで感じたことは、イベントが開催されていた名古屋市西区は災害リスクが高い場所ではありますが、そこには昔から続く人の営みがあることです。

その「未来へ引き継ぐ文化や歴史、街を守る防災を伝えたい」と提案をさせていただき、今回の企画が実現できたことに感謝しています。

私は11月2日に「防災で読み解く、なごやデザイン」という企画に登壇者、街歩き案内人の1人として参加しました。

今回はそこで実施した「防災で読み解くなごやデザインまち歩き」についてご紹介します。今回は、私にとって初めての街歩きイベント。企画提案から準備、実施まで全て関わらせていただきました。

コースルート(約3km) 2時間コース

街歩きコースを検討するにあたり、上記のマップを作成しました。最初は星神社や中小田井の街を歩く予定(下見では約4時間かかりました!)でしたが、長すぎるということもあり、予定の半分の経路となりました。次回は、後半の街歩きも企画できればと思います。

■コースルート (約3km)

1. 庄内緑地公園駅 〜 2.福昌寺 〜 3. 大乃伎神社 〜 4.洗堰緑地 〜 5.蛇池神社 〜 6.大野木小学校 〜7. 徒歩帰宅支援ステーション〜庄内緑地公園駅へ戻る

名古屋市で大きな河川というと「庄内川」です。1級河川と呼ばれ、国が管理しており、経済や産業、防災面で私たちの生活に影響を与えるほど大きな川で国土交通大臣が指定します。2級河川は公共の利害に重要な関係がある河川で、都道府県知事が指定しています。

日本には河川が多く、全体で3万5千本以上あるので、河川も種類で分けているんですね(1級河川は1万3,994本)。

日本の東京、大阪、名古屋、福岡などの大きな都市には必ず1級河川がありますね。(関東(東京)は利根川、大阪は淀川、九州は筑後川、球磨川(熊本))

※日本で一番長い河川は信濃川。357kmあります。長野と新潟県を跨ぐ川です。長野で千曲川、新潟で信濃川と名前が変わります。

※庄内川は、庄(農業用の集落池)の内をぬって流れる川ということから庄内川となリました。岐阜県では土岐川、愛知県では庄内川と呼ばれます。

大きな河川があると扇状地が形成され、平らで水捌けの良い土地ができるので、人々が生活しやすい場所となり、都市が発達します。水源が近いことは産業の発達にも影響を与えますね。

私たちの生活に欠かせない水源である河川ですが、昔から災害が多く発生しています。1級河川である、千曲川(令和元年台風19号(東日本台風)23人死亡)、球磨川(令和2年7月豪雨84名死亡)も近年災害が起こりましたね。

庄内川近辺でも、過去何度も災害が起こっています。過去の名古屋市の水害年表を見ると、5〜10年に1度は必ず増水し、河川氾濫しています。

参考:「名古屋市域に被害をもたらした水害年表」

https://www.city.nagoya.jp/bosaikikikanri/cmsfiles/contents/0000093/93310/75-77_husuigainenpyo.pdf

1.庄内緑地公園

普段は公園として機能しており、市民の憩いの場となっていますが、この公園は「遊水池」と言われる場所です。

河川に近い場所に住むために、昔そこに住む人々はその土地をそのまま使用してきました。氾濫する場所でも河川沿いの少し高い高地は、例えば谷底(こくてい)平野(上流から運ばれた土砂が堆積し、山地の間を埋めた比較的幅の広い平坦な土地)や海岸(かがん)段丘(川より高く平らな形で残った平坦面と削られた土地)などは自然堤防となり集落になりました。

また、三日月湖や湿地などは湧水を溜め込むので、「遊水池」として利用されています。その土地にあった場所に必要な施設が作られているのですね。

台風などで庄内川の水が溢れた時に洪水時には庄内川の水を引き込むことで庄内川流域の水害を軽減します。ナゴヤドーム約9個分の広さがあり、学校の25mプール約7000個分の水を溜め込むことができるそうです。

「小田井水門」という場所があり、洪水の時には閉じ、川の水位が下がったら遊水池の中の水を川に戻すための施設があります。私は天気の良い日に訪れましたが、穴場の写真スポットです!

庄内川水系流域治水プロジェクト

「流域治水」という考え方があります。平成30年7月豪雨や、令和元年東日本台風(台風第19号)、最近では令和6年奥能登豪雨によって、各地で豪雨等による水害や土砂災害が発生しています。地球温暖化の影響もあります。

堤防整備、ダム建設のハード面だけでなくあらゆる関係者が関わって氾濫や被害を防ぐことで、河川流域の被害の軽減と早期の復旧、復興を図ります。例えば、雨水貯留浸透施設のため池の整備、建築物の治水対策、素早いリスク情報の取得、氾濫域からの移転などです。

2.福昌寺

塙宗悦(ばんそうえつ)さんの邸宅跡に建てられた寺。かつてこのあたりに大野木城がありました。(名古屋神社ガイドhttps://jinja.nagoya/top/nisiku/oonogi-jinja)

元々庄内川堤岸にありましたが、たびたびの水害で正徳2年(1712年)に今の場所に移りました。(尾張徇行記 文政5年(1822年))(名古屋市西区HP、西区の歴史)

塙宗悦さんがすごい人なんです。

1498(明応7、室町時代)年9月20日に発生した明応地震で浜名湖の今切ができ、海と繋がって汽水になりました。この地震を宗悦が予言し里人を避難させたのです。

浜名湖で鰻が取れるようになったのは、明応地震があって海と湖がつながり、汽水になったからですね。(海からの稚魚であるシラスウナギが生育できるようになりました。)

1482年に医者である塙宗悦が旅をして、浜名湖の宿へ行きました。その際にふと自分の手を見たら死脈(死が近づいた時の弱い脈)が見えたんですね。連れてきた他の人もみんな死脈。街の人もそうだったので、里から避難させました。

その後、宗悦の予言通り、異変が起こり、山は崩れ、津波のように土砂が押し寄せ、その里を埋め尽くしてしまったんです!名医だったので、龍神様のご加護があったとか。それ以来、船の荷物に「宗悦荷物」とかけば、水難の恐れがないと言い伝えられたそうです。

室町時代の明応地震は過去実際に起こった起こった南海トラフ地震です。マグニチュード8.2〜9.4の規模。和歌山県から東海全般に影響があり、千葉県の房総半島まで揺れました。津波の被害が大きく、駿河湾に8m、伊勢志摩6−10mに津波がきました。伊勢の大湊(おおみなと)で5000人、伊勢志摩で1万人が流され、。静岡県で2万人以上死亡(内宮子良舘記)したという大災害だったんですね。

3.大乃伎神社

1000年以上前からある古い神社で名古屋城の北方鎮護の社です。大乃木神社は庄内川右岸堤内地に鎮座しており、過去洪水にたびたび見舞われています。安永8年(1779年)の庄内川の大洪水により、過去の記録が流出して由来がよくわかっていないそうです。

拝殿は、明治24年(1891)濃尾地震で損壊したため応急修理し、その後明治32年(1899)に大修理が行われています(参考:過去の歴史地震記録に学ぶ防災減災サイト)。

「尾張名所図会」天保15年(1844年)刊にも掲載されています。星宮から見える景色(上部)と、大乃伎神社。庄内川は当時人々は船で渡っていました。渇水時は仮の橋がありましたが、増水時は渡し船も出ませんでした。

桜の木が綺麗な並木道の堤防が庄内川河川敷にはあります。

現在の桜並木の堤防は、天明3年(1783年)に作られました。大雨で庄内川は氾濫し、大野木村の堤防が決壊しかけましたが、藩主徳川宗睦が熱田神宮へ祈願したところ、なんとか持ち堪えて晴天となりました。そのことに感謝し、押切村の庄屋大助たちが普請費用(土木工事費用)を集めて12月に二千人の人々が工事に参加して、堤防の壊れた部分の工事を行いました。そこに桜を植えたという話が残っています。

なぜ堤防に桜が植えられているのでしょうか?3点あります。

①土壌保護:桜の木は深い根を張るため、護岸の土壌を固定し、侵食を防止する効果があります。また、桜の落ち葉が堆積することで、土壌の保水力が高まり、洪水時の浸水被害を軽減。

②水質浄化:木は水を浄化する効果があり、水中の窒素やリンなどの栄養分を吸収してくれます。これにより、水質を改善する効果が期待できます。

③景観:美しい花と緑の景観ですね。緑化は人の心を癒します。

また、庄内川堤防の近くの、防災の施設も街歩きでは巡りました。

4.新川洗堰(あらいぜき)

洗堰とは、堤防の一部を切り下げて、増水時に川の外へにがす仕組みを持つ堰のことです。この新堰は、庄内川の度々起きる洪水の被害から、左岸にある村々や名古屋城を守るために作られたものです。

安永8年(1779)8月、新川開削と洗堰築造のきっかけとなる大洪水が起こりました。「安永洪水」です。

小田井人足(おたいじんそく)の話

江戸時代のこと、庄内川が増水して危険になると、尾張藩は名古屋城下を水害から守るため、役人をつかわして川向こうの小田井(おたい)村の堤を切らせることを命じました。小田井村の人々は、堤を切れば自分たちの家や田畑が大被害を受けるので、表面上は一生懸命働くふりをし、実際には少しも能率を上げずにわざと時間をのばし、ひたすら水がひくのを待ちました。このような史実から、怠け者を表す「小田井人足」の語が起こったといわれています。

現在、小田井の地には遊水地が整備され、庄内川下流域の洪水被害の軽減に寄与しています。

尾張藩主の徳川宗睦(むねちか)による「天明の治水」(1784 年)の大規模な治水事業が行われました。

それまで庄内川に流れ込んでいた合瀬川(あいせがわ)や大山川を五条川などに合流させ、伊勢湾まで約20kmにおよぶ川を掘ろうというものでした。 また、庄内川右岸堤を一部低くし、洗堰とし、庄内川増水の際には庄内川を分流、洗堰を通して 新川に流れるようにしました。

5.蛇池神社

蛇池周辺にも桜並木があります。実はここも堤であった場所。応永の築堤です。応永年間(1394年から1427年)に尾張国守護(欺波氏)によって、合瀬川に堤防が築かれました。

蛇池千本桜として、2000年東海豪雨までは有名な桜の名所だったそうです。今は河川改修のために桜はほとんど切られてしまったそうです。

明応3年(1657年 江戸時代)の洪水で、堤防を超えた水が堤防内に溜まって、蛇池を含め、比良周辺の池ができたそうです。

蛇池は、名古屋の伝説 「蛇池(じゃいけ)物語」が伝わっており、大蛇が住んでいたという池です。織田信長がこの話を聞き、翌日蛇を退治しようと村人に依頼して池の水を抜こうとしたがうまくいかず、信長自ら刀を口にくわえて池の中に潜ったという話が残っています。蛇は見ることができなかったそうですが、そのエピソードから「蛇池(じゃいけ)」と呼ばれるようになりました。信長らしい(信長の短気で何事も自分で確かめてみなければ気が済まない性格)エピソードではありますね。

以下の行事が現在も行われています。

櫃(ひつ)流し (4月第2日曜日)

村に住む惣右衛門という男の妻が、子供たちにいじめられている小さなヘビを助けた。その後、その妻は子供を産んで命を落としてしまう。困っていた惣右衛門を助けて乳母として赤ん坊を育てたのが池に住むヘビで、それは実は龍神だったということで、感謝した惣右衛門がお礼に赤飯を炊いて池に流したのが始まり。

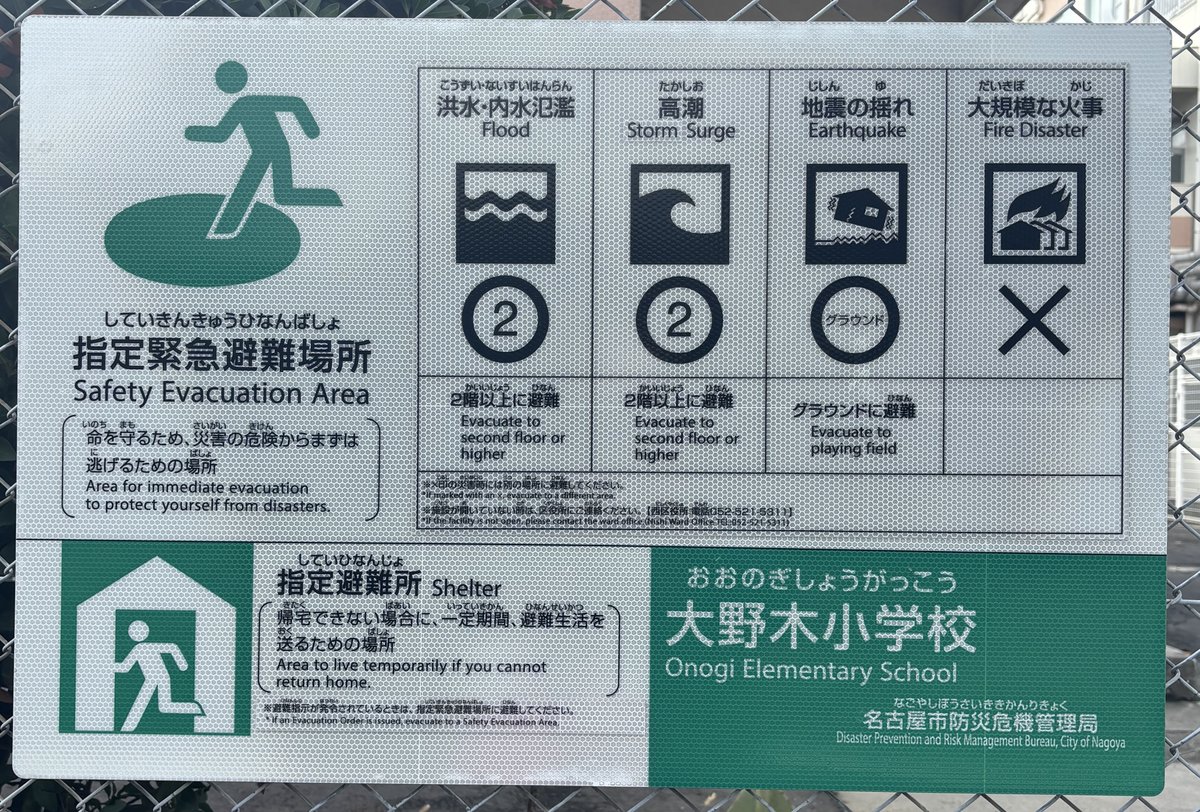

6.大野木小学校

学校には防災に役立つ設備がいくつかありますので、それについて紹介します。小学校は、「避難所」「地下式給水栓」、「震災用マンホールトイレ」など、災害時に役立つ施設が多くあります。

地下式給水栓とは、災害時には市民の皆さまが自ら給水栓を操作し、給水することができる施設です。

雨水貯留施設

雨水貯留施設には、浸水対策のため大雨の時に下水管の能力を超える雨水を一時的に貯留する「雨水調整池」と、 水質改善のため汚れの度合いが大きい降り始めの雨水を貯留する「雨水滞水池」があります。

雨水貯留施設は、令和4年度末、現在で市内104カ所あり、市域全体で一般的な小学校の25m プール約3,572杯分 にあたる約893,180㎥※の雨水を貯留することができます。名古屋市内の新川流域においで、西区の庄内川以北の小田井地域は、東海豪雨で 約 3,700 棟もの床上浸水があった場所です。

参考:https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/425395.pdf

「緊急雨水整備事業」(雨水貯留整備)

平成12年9月の東海豪雨や平成16年の瑞穂区を中心とした局所的集中豪雨、平成20年8月末豪雨などにより、市内各所で広範囲にわたり浸水被害が発生しました。これを受け、著しい浸水被害が発生した地域や、都市機能の集積する地域(名古屋駅など)を対象に「緊急雨水整備事業」をすすめています。

原則1時間60ミリの降雨に対応するため、雨水ポンプの増強や、雨水貯留施設の整備、管きょの増強を行い、これにより名古屋地方気象台における過去最大の1時間97ミリの降雨(東海豪雨時の記録)に対して、床上浸水の概ね解消を目指しています。

また、名古屋市では「名古屋市総合排水計画」として、5年に1度くらい降るといわれている大雨(1時間50ミリ)に対応する下水道の整備を進めてきました。主に河川、下水道施設があります。

名古屋市総合排水計画https://www.water.city.nagoya.jp/category/shinsui/2178.html

7.徒歩帰宅支援ステーション

徒歩帰宅支援ステーション

協定事業者の店舗等において、災害時の徒歩帰宅者に対し、水道水、トイレの提供やラジオ等のメディアを通じた災害情報及び市町村から提供を受けた地図等による帰宅可能な道路情報を提供します。

コンビニやカーショップ、ガソリンスタンドなど。

防災ひとこと 「それでも人は住み続ける」

今回街歩きではルートに入っていなかったのですが、西区の庄内川河川の近くには、水屋の跡がありました。水屋とは、1〜2mほど玉石積みで基礎を作り、その上に退避小屋を置きました。建物自体を道路より盛って建てており、普段は人が住んでいます。

大乃伎神社では、水害が起こらないようにと願いの水神がありました。

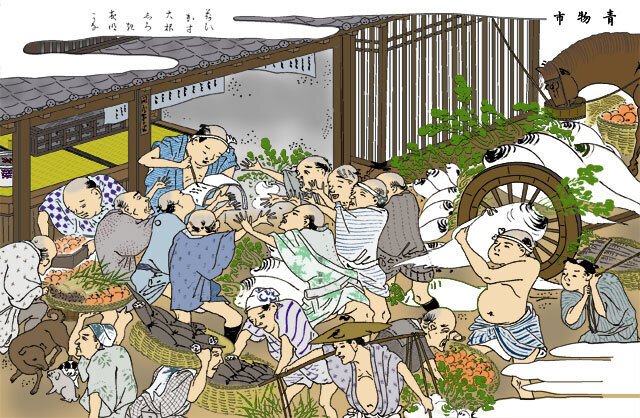

この地は、下小田井(枇杷島)の青果市場に向かう岩倉街道があった場所、人の営みが昔からある場所です。

災害と向き合いながらも昔からその土地に住み続けてきた人々。そこには人々のその土地への愛着や生活するための工夫が現在の防災対策にもつながっているのではないでしょうか。

また他の地域でも私は、「未来へ引き継ぐ文化や歴史、街を守る防災」について掘り起こし、皆様に伝える活動を継続できたらと思っています。

⭐️Podcast本編はこちら↓宜しければお聴きください♪

神田沙織 がりれでぃ スピンオフ

ナチュラル・サイエンス・ラボ

しぜんのかがく