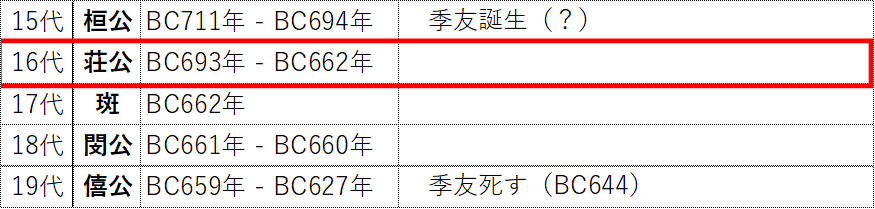

春秋時代の易占 季友の生涯に関する占い③ 季友の兄 荘公

桓公の不慮の死の後、魯の国を継いだのは桓公の長男であり、季友の兄である、荘公でした。

季友の生涯に関する占い シリーズ

本日は荘公のお話となります。

(岩波文庫「春秋左氏伝(上)」143-144頁、荘公23年・23年、160-161、荘公32年)

1.桓公死後の斉との関係

桓公の死は、その妻 文姜と文姜の兄であり斉の君主でもある 襄公との姦通がきっかけでした。

そのため、荘公は、文姜との母子の縁を切りました。

ここまでは以前ご紹介した通りです。

当時の斉国は、傍若無人で剛毅な襄公の元、国力は増大しつつありました。

一方で魯国は君主の不慮の死により国内が混乱しており、魯国は斉国に対して報復戦争は起こせる状況ではありませんでした。

そこでジャイアンにいやいや付き従う子分のような関係になります。

しかし、以前より距離を少し置くようになります。

荘公に許嫁がいました。

斉の君主 襄公の娘 哀姜です。

つまり、父親の仇の娘です。

荘公が若いとき、斉の国にちょくちょく遊びに行ったときに仲良くなりました。

もしも桓公が襄公に殺されなければ、魯国と斉国の友好関係の強化に向けて、早々と結婚へつながっていったかもしれません。

しかし、桓公が襄公に殺され、さすがにその娘と結婚するというのは難しくなり、うやむやとなりました。

2.荘公と孟任

その後の荘公は、建築に熱中しました。

実の父を殺されても何もできない、魯の国の君主という立場の不甲斐なさ、やるせなさや鬱屈を建築にぶつけていたのかもしれません。

しかし、それは建設的な行動とはいえません。

家来の禦孫は、荘公を諫めます。

「『倹約は徳の大なるもの、奢侈は悪の大なるもの』と私は聞いています。

お父様の桓公は大徳を有せられたのに、我が君は大悪に陥るのは、とんだ間違いではないでしょうか」

荘公は、ある日、高台を築かせそこに上りました。

ふと見下ろすと隣の党氏の屋敷から出てくるひとりの娘に目がとまりました。

その瞬間、荘公は、稲妻が落ちたようなショックを受けます。

「美しい人だ!」

すぐに階下におり、娘を追いかけます。

娘は、あわてて屋敷に逃げ戻り、固く戸を閉ざしました。

「俺のことがわからないのか!この国の主だぞ!俺の子を産め!夫人にしてやる!」

どこかの国の大物芸人のように目を血ばらせながら、ドンっドンっと戸を叩きます。

娘の名は孟任。

大夫 党氏の娘でした。

古代中国の身分では、周王の下に諸侯・卿・大夫・士・庶民の順で構成されます。

大夫も支配者層ではありますが、諸侯である荘公とは身分は釣り合いません。

現に荘公の許嫁の哀姜も、諸侯である襄公の娘です。

とはいえ自国の君主にここまで言い寄られると、大夫の娘としては断るすべはありません。

「荘公さま、いまの言葉、偽りはありませんかっ!」と応じます。

「約束する」と荘公。

「誓いを立てる、だから戸を開けてほしい」。

彼は刀で自分の肘を切りました。

孟任は戸を開け、彼の肘から滴る血を吸い、荘公と誓いを立てました。

孟任は、荘公の側室となりました。

二人の間には男の子が生まれました。

斑と呼ばれます。

3.斉の混乱と安定

さて、その後の斉の話です。

斉の襄公は戦上手でしたが、その異常な性格に家来がついていけず暗殺されてしまいます。

その後、国は一時混乱しますが、襄公の弟である桓公(※1)が即位し国は安定していきます。

近隣諸国と同盟を結び、従わない国を討伐し、ついに桓公は「中原の盟主」つまり覇者と呼ばれるようになります(※2)

その結果、魯も斉と再び友好関係を強化する方向になりました。

荘公は許嫁の哀姜と正式な婚姻を結ぶこととなります。

4.哀姜の婚姻

しかし、哀姜の気持ちは冷めていました。

荘公には既に孟任という美しい側室がいて、子供もいる。

二人が誓いを立てたいきさつまで耳に入っています(※3)。

「嫌だね、あんな女たらしのところなんか」と駄々をこねます。

「そんなことおっしゃらずに、哀姜様は、正室なのですから、どっしりと構えておればいいのです」と家来。

「はっ?正室?冗談!あいつの子供を産むなんて真っ平ごめんだわっ」と哀姜。

家来たちも必死です。

なにせ彼ら襄公の家来たちの居場所は、桓公が名君としての評判を確立する中で、斉にはなくなりつつありました。

こうなると哀姜の家来として魯に行くほかありません。

「哀姜様!

荘公殿のお子を産む必要はございません。

代りに妹君の叔姜様が、荘公殿のお子を産むことを承諾してくれました(※4)。

ですから、斉国のために、お願いします!」

最終的には結婚を承諾し、BC671年秋、魯国に行くこととなりました。

このときちょっとしたトラブルがあります。哀姜の捧げた礼物が大夫と同等のものだったのです。

荘公の家来 禦孫が文句を言いますが、哀姜としては、大夫の娘である孟任を側室に持ったことへの当てつけだったのかもしれません。

このようにして荘公は、斉との同盟関係強化のため、襄公の娘 哀姜を正室として迎え、さらに、哀姜の妹 叔姜を側室に迎えました。

正室 哀姜との間に子は生まれませんでしたが、叔姜との間には一人子供が生まれました。

荘公の寵愛は孟任に向けられたままでした。

次第に、正室の哀姜は、荘公の弟 慶父を頼りとするようになり、関係を持つようになりました。

若いころ、哀姜は、荘公を本当に好きだったのかもしれません。

でも、実の父が、荘公の母と通じて、荘公の父を殺してしまった以上、荘公との仲は諦めたでしょう。そんな魯の国で過ごすことはとても辛い事だったのかもしれません。

慶父の父も、荘公と同じ桓公です。

しかし、母は違いました。

その分だけちょっとは気が楽であったのか。

また、慶父は襄公と似て傍若無人なところがありました。

そこに懐かしい父の面影を見出したのかもしれません。

5.後継者問題

さて、そのような中 荘公が病となりました。

荘公は跡継ぎのことが心配になります。

本音は、孟任の子 斑を跡継ぎとしたい。

でも、孟任は大夫の娘。

君主となったとき支えてくれる勢力が見当たりません。

不安になった荘公は弟の叔牙に、尋ねます。

「叔牙よ、私の後、誰を跡継ぎとすればいいか」。

叔牙は答えます。

「慶父殿が適任です」

叔牙と慶父は母が同じです。

そして続けます。

「国家多難の時、慶父殿に乗り切ってもらうのがいいと思います」と。

荘公は、ガッカリします。

次に、荘公は、季友にも同じ質問をします。

ようやく主人公の登場です。

季友は、荘公の想いをわかっています。

この2人は同じ母親 斉の文姜の子です。

自分達の母親が、叔父と醜悪な関係を持ち、それが父親の死の原因であったこと。

とはいえ、斉国の政治的な後ろ盾が必要であること。

だからこそ、荘公は、斉の襄公の娘と政略結婚をしたが、荘公の心は、孟任にあること。

季友は答えます

「大丈夫です、兄上。私が命にかけて、斑殿をお守ります」。

ホッとした荘公はいいます。

「叔牙は、慶父が適任だというのだ」

季友

「わたしにお任せください」

季友はすぐさま叔牙を呼びます。

「君名です。この毒杯をお飲みなされ。そうすればあなたの子孫はこの魯国で続きます。そうでなければ、あなたの子孫はこの国では続きませんよ」

叔牙は、すべてを察します。

「わかった。季友よ、私の子供たちの事、くれぐれも頼む。」といったのち、

毒杯を飲んで亡くなります。

季友は叔牙との約束を守りました。

その後、叔牙の子供は叔孫氏として、魯の国の国政で重きをなすようになります(※5)

BC662年8月、荘公は亡くなります。

斑が魯国の君主となりました

(冒頭画像引用元)Yeu Ninje, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1956670による

※1)斉の桓公。荘公の父親である魯の桓公とは別人です。

※2)当時周王朝の権威が失墜し約200国以上の邑制国家(有力な大邑を中心とした邑の連合体)が存在し、お互いに戦いをしておりました。斉の桓公は「尊王攘夷」をかかげ諸侯と連合し周王朝の代りに政治の実権を握り、春秋五覇の一人といわれるようになります。

※3)荘公と孟仁の誓いは割臂之盟と呼ばれ故事成語となります。意味は、非公式にひっそりと結婚の約束をすることですが、故事成語になる位二人の誓いは有名な話でした。

※4)一人の男が姉妹と結婚するなど、現代社会の常識では考えられません。

しかし、古代中国での結婚は、跡継ぎを残すことが重要視されます。

特に古代は子供が生まれても死産することも多かった。

そのため、姉に子ができないことを考え妹も側室として嫁ぐという習慣がありました。

雷沢帰妹という卦は、この背景の卦となります。

この雷沢帰妹に関する占い例はこのNOTEでもご紹介しました。

※5)その子孫が叔孫僑如、叔孫豹となります。

※6)以前ご紹介した季友に関する占いは下記のとおりでした。

成長したら側近として君の側におり、執政となって君を補佐する人物と なります。

この人が亡くなったら、もはや魯は栄えることはできないでしょう。

父親の桓公さまと同様に、国君と同様に扱われるでしょう。

「成長したら側近として君の側におり」というところが、

荘公の側に立って次の君主に斑を推したところにあてはまるかもしれません。

ただ、占いの結果はまだまだ先となります。