#24 股関節で立ち上がる利点。まとめ

股関節で立ち上がるためのポイント。

①伸張反射

②螺旋の動き

③大腿筋膜の張力

を見てきました。

今回は、股関節と膝の関係を見ていきましょう。

腿裏の筋肉、ハムストリングスの張力によって立ち上がることができることを見てきました。

このハムストリングスを使うと膝の関節がどのように動かされるのでしょうか?

これまでもご紹介してきた膝関節の構造的特徴「顆状関節」。

なぜ、膝の関節は、一見すると不安定でケガをしやすそうな構造になっているのでしょうか?

今回も、基本的な解剖学から一歩踏み込んだ解釈で見ていきましょう。

④ハムストリングスの起始と停止と膝の関係

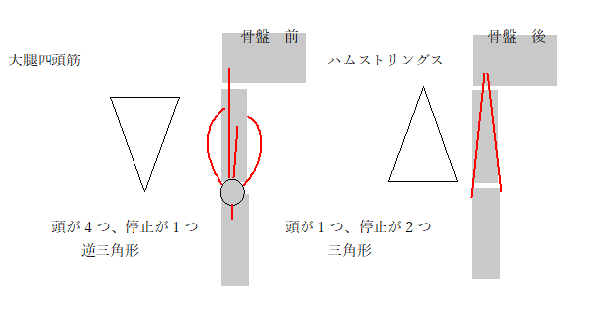

まず、太ももの前の筋肉、大腿四頭筋と腿裏の筋肉、ハムストリングスの付き方を比較してみましょう。

頭でっかちの大腿四頭筋に比べて、ハムストリングスは頭が一つにまとまって脛の骨の両端に付いています。

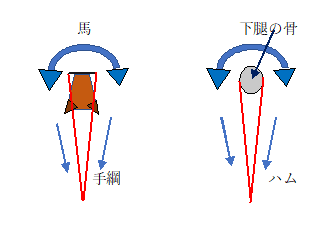

一点集中の大腿四頭筋に対して、操作される 末端部に幅があるハムストリングスの構造は馬の手綱のように末端部を左右に回旋させるのに向いています。

ハムストリングスの張力は、実際の脚の構造を見てみると、骨盤の動きによって下腿の骨を左右に回旋させる作用を持ちます。

大腿四頭筋で膝を伸ばし立ち上がった場合、膝の関節は直線的な動きをします。ところが、ハムストリングスで膝を伸ばして立ち上がった場合は、膝の関節は回旋動作(捻じれ)を伴います。

この膝の捻じれが実は、重要なポイントになります。

☆膝関節への負担軽減

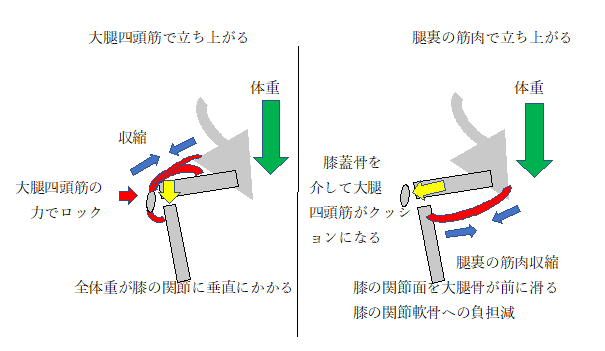

思い出してみましょう。大腿四頭筋で立ち上がりを行った場合、膝関節が直線的に動かされます。結果、前十字靭帯に負担が掛かりやすいとお話しました。

直線的な動きではなく、捻じれが伴うとどうでしょうか?

捻じれが入ることで、前十字靭帯だけでなく、後十字靭帯、外側側副靭帯、内側側副靭帯、4つの靭帯に均等に負荷が分散します。

これならば、ある特定の靭帯を損傷することはありません。

更に、腿裏の筋肉で立ち上がることで、膝の関節軟骨(半月板)への負担も軽減されます。

比較してみましょう。

これが膝関節の構造が、蝶番ではなく顆状関節である意味なのです。

顆状関節とは、このように平らなところに丸いものが乗っているような 作りになっています。

曲げ伸ばし、だけでなく捻る、前後に滑るといった動きをします。膝関節の特性を十分活かすには、膝そのものを使うのではなく、体幹部の重さを利用した骨盤の前傾により、股関節の螺旋の動きを引き出すことがポイントになります。

股関節、膝関節の構造を解剖学的に紐解いていくと、下肢の使い方は膝中心ではなく元々、股関節中心に使うようにできていると言えます。

元々そうできているのですから、そのように使ってあげれば、大きな力が出せ、疲労せず効率的に動くことができ、関節軟骨や靭帯に負担が掛かることもないということなのです。

つまり、膝を痛めてしまうのは、膝の構造が弱いのではなく使い方の問題だということなのです。

まとめます。

立ち上がる動作は、膝を伸ばす必要がありますが、膝を中心に考えず、股関節を中心に使うことによっても膝を伸ばして立ち上がることが可能です。

その股関節の使い方は、体幹部の重さ(重力)を利用した骨盤の前傾とそれに伴う股関節の螺旋の動きということです。

(+)は、UPもしくは増加の意味。(ー)は、軽減の意味になります。

となります。

筋肉の作用、「筋肉の収縮」を主体に考えると、立ち上がり=膝を伸ばす。よって膝関節を中心に考えてしまいます。膝を伸ばす筋肉、大腿四頭筋の筋力が重要。となってしまいます。

そうではなく、重力を利用し骨がどう動くかを主体に考えていけば、結果的に筋肉がどのように作用するのかが導き出されます。

意識しやすい直線的な動きにとらわれず、本来の関節の構造から想定される捻じれながらの動作(螺旋の動き)をさせることで、本来の立ち上がり動作に必要な筋肉が必要な分の出力、作用を発揮します。

すると、特定の一部位に偏る不自然な力感なく立ち上がることが可能になり、関節や靭帯などにも負担が掛からないということなのです。

以上が本当の意味で、スポーツや競技の場面での高パフォーマンスの発揮や、QOLの向上、膝の傷害の予防、リハビリテーション等に有用な脚の使い方ということになります。

次回からは、いよいよ体幹部のお話です!

出張「身体の使い方教室」などやります!

お問い合わせはこちらから、お電話、メールにてお気軽にどうぞ!

↓