「20歳の私」と「30歳の私」とコーヒーを飲んできた

「昔の自分に会ってコーヒーを飲んだ」というトレンド

昔から海外のトレンドに対する興味が強いので、情報に触れる&リサーチ目的ではTikTok、YouTubeがやはり面白い。

それで今TikTokで「昔の自分に会ってコーヒーを飲んだ」というコンテンツがトレンドになっているらしい。

面白そうなので、アレンジを加えてClaudeを使ってやってみたら、これセルフセラピーやインナーチャイルドケアにすごく使えるなぁと思った。

20歳と30歳の自分と、現在の自分を対話させて、それを小説風のストーリーへとライティングしてもらう、というもの。

臨場感とともに、当時の感情に繋がることができ、現在の自分から当時の自分へ、希望を感じさせる理解や励ましの言葉をもらうことで癒しが生まれる。

カウンセリングやコーチング、エンカウンターサークルのようなシーンで、他者との関わりを通して受容や癒しが起こることももちろんあるが、最終的には、人は「自分で自分のことを癒す」のである。

そのことを象徴的に感じてみる体験が、この方法だとできるような気がして、やってみた。

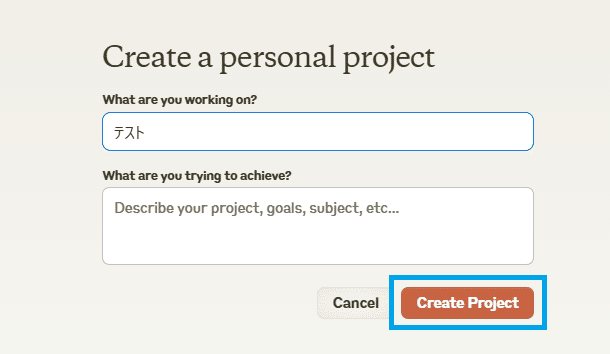

Claudeの「Project」という機能を使って「私らしさ」にカスタマイズする

Projectを活用すると、これまでの自分のSNSの記事や、ブログ、インタビュー動画などの書き起こしをテキストにして、「私らしさ(在り方・思考・感性・ものの捉え方・価値観・世界観)」として事前にインプットしておくことができる。

ひとたびProjectを設定しておくと、その後どんな文脈でどんなことをClaudeに尋ねても、「私らしさ」にチューニングして解答を返してくれるので非常に便利。特にライティング系のアウトプットは、非常に自分らしい文体に変換してくれるのでとても心地良い。

さて、今回20歳の自分とコーヒーを飲むストーリーを創るにあたって入力するプロンプトはこちら:

下記の情報をベースに、『20歳の自分とコーヒーを飲みながら話した』というストーリーを書きたい。

===

20歳の自分の持っていて、当時の自分を苦しめていたと思われる価値観、世界観、セルフトーク(癒しを必要としている感情)を10個以上:

※もし万が一、当時の日記などが残っていれば、写真にとってClaudeに添付するのも◎。下記のリストは、当時の日記の一部を読み込ませて分析をかけたもの

- 「自分は価値のない人間ではないか」という根深い自己否定

- 周囲に認められ、評価されることで初めて存在価値が証明されるという考え

- 自分の存在が誰かの迷惑になっているのではという恐れ

- 「頑張らなければならない」という強迫的な思考

- 現状の自分では不十分だという思い込み

- 常により良い自分になることを求める完璧主義的傾向

- 他者との深い関係を築くことへの恐れ

- 自分の感情を否定し、抑え込もうとする傾向

- 弱さや脆さを見せることへの強い抵抗

- 「早く変わらなければ」という焦燥感

- 将来への不安と現状からの脱出願望

- 常に危険を察知し、身を守る必要があるという緊張状態

- 安心できる場所や関係性を見出せない孤独感

- 他者に助けを求めることへの躊躇

- 自分の身体や感覚からの乖離

- 「幸せになる資格がない」という根源的な思い込み

当時の私に、現在の私なら、どんな関わりをするのか?については、私のあり方や価値観等を反映した「〇〇(あらかじめProjectに読み込ませた「自分らしさ」のデータ)」を参照して。

ストーリーの中では、問いかけを通して内省と自己理解を促すような関わりや、当時の私が癒され、勇気づけられるような希望を感じる言葉を送ってあげてほしい。

(その他、描写のリクエストや文字数指定等もあれば追加しても◎:小説風に2000文字で。など)

こうしてClaudeが作ってくれたストーリーがこちら:

20歳の私とコーヒーを飲みながら

北参道のカフェで、20歳の私を待っている。

窓際の席で、温かい光が差し込む午後。古い建物を改装したこのカフェは、時間がゆっくりと流れているような静けさがある。本棚に並ぶ古い洋書や、木目の美しいテーブル。窓辺に置かれた小さな白い花。

ドアが開く音がして、少し緊張した様子で彼女が入ってくる。黒のロングスカートに白のブラウス。まだあどけなさの残る表情で、でも何かを必死に抱えているような佇まい。入口で躊躇する彼女の姿に、胸が締め付けられる。

「こんにちは」

優しく声をかけると、少しぎこちない笑顔を見せる。席に着くなり、「私、本当にここに来て良かったのでしょうか...」と俯く。その仕草に、あの頃の自分の不安が重なる。

「ええ、もちろん。あなたに会いたくて、ずっと待っていたの」

温かいラテを二つ注文する。彼女は両手でカップを包み込むように持ち、その温もりに少しだけ肩の力を抜く。ラテのクリーミーな泡が、ゆっくりとカップの中で踊っている。

「カフェに来るの、久しぶり?」

「はい...家とバイト先の往復だけで。こんな風にゆっくりするの、なんだか申し訳なくて」

「そう。いつも、誰かの目を気にして生きているのね」

彼女は少し驚いたように顔を上げる。

「どうして、わかるんですか?」

「だって、私はあなただもの」

静かに微笑みかける。

「最近、どう? 正直に話してくれても大丈夫よ」

「...毎日が怖くて。家に帰るのが怖くて。でも、頑張らなきゃって思って。」

「その『怖さ』って、どんな感じがする? もし言葉で表現できるなら、教えてくれる?」

彼女は少し考え込む。両手でラテのカップを包むように持ったまま、言葉を探している。

「胸がぎゅっと締め付けられて...息がしづらいような。家に着く前から、手が震えてきて。でも、誰にも言えなくて」

「そう、よく話してくれたわ。一人で抱えているのね…誰かに話したいと思うことはある?」

「...ありますけど、話したら迷惑かなって」

「そう…なぜそう感じるのかしら?」

「私の話なんて、暗くて重たくて。聞いた人が困ると思って...それに、話したところで何も変わらないし」

優しく微笑みながら聞く。彼女の言葉の端々に、どれほどの孤独が隠されているだろう。

「あなたにとって、『変わる』っていうのは、どういうこと?」

その問いに、彼女は少し戸惑ったような表情を見せる。

「それは...状況が良くなるとか。でも、無理だって分かってるから」

彼女の目に涙が浮かんでいる。

「そう…とても無理だって感じちゃっているのよね。あなたの感じている恐れも、悲しみも、怒りも、全部あなたの心が、あなたを守ろうとしている証拠なのよ。もう、自分を責めなくていいのよ。」

涙が彼女の頬を伝い始める。慌てて拭おうとするその手をそっと握る。

「ここでは、泣いても大丈夫よ」

その言葉で、彼女の堰が切れる。

「でも、私...このままじゃダメな気がして。もっと強くならないと。こんな弱い私じゃ...」

彼女の隣の椅子に移動し、片方の手で彼女の手を握りながら、もう片方の手で背中を優しくさする。

「強くなろうとして、精一杯生きてきたんだものね。これまで本当によく頑張ってきたわ。苦しい状況の中で、毎日を生きているあなたは、とても強い。誰にも助けを求められない中で、それでも前を向こうとしている。あなたはもう十分に強いのよ。だから、もうこれ以上強くならなくちゃって思わないで大丈夫なのよ。」

「..でも私、いつも逃げ出したいって思ってて」

「逃げ出したいと思うのは、自然なことよ。だって、あなたの心が『これは違う』って教えてくれているから。それに、逃げ出したいと思いながらも、その場に留まって耐えている。それこそが強さじゃない?」

ラテを少し飲んで、言葉を継ぐ。

「もう一つ大切なことがあるの。それは、あなたは、愛される価値のある人だってこと。それは、誰が何を言ってもしても、変わらない真実よ。これまでは、人からの愛情が歪んだ形でしか与えられていないかもしれない。でも、それはあなたに価値がないからじゃないの。」

「あなたは、ただそこにいるだけで、かけがえのない存在。誰かに認められるためや、評価されるために生きる必要なんて、本当はないのよ。あなたは、ただここにいるだけで価値があるの。」

言葉に詰まったように、彼女はカップを見つめている。

「将来の私は...幸せになれますか?」

その問いには、どれほどの願いと不安が込められていることだろう。

「もちろんよ。今は信じられないかもしれないけど、あなたはこれから、たくさんの愛に出会うわ。優しい人たちと出会って、心から笑える日々が来る。そして何より、あなた自身の中にある光に気付くの」

「光...ですか?」

「ええ。あなたの中には、誰にも消せない美しい光があるの。今はまだ気付けないかもしれない。でも、それはずっとそこにある。その光は、これから出会う人たちの心も温めていくわ」

少し考えて、付け加える。

「あなたは、これから色んな人の心に寄り添える人になっていくの。今の痛みや苦しみは、いつか誰かを理解し、支える力に必ずなる。だから、今は自分を、自分の気持ちを、大切にすることに集中してね。それは、決して利己的なことじゃないわ」

ラテを飲み終わる頃、彼女の表情が少しずつ和らいでいく。窓から差し込む光が、彼女の横顔を優しく照らしている。

「最後に、大切なことを伝えたいの」

彼女は真剣な眼差しで私を見つめる。

「あなたの人生は、あなたのもの。誰のものでもない。だから、焦らなくていい。自分のペースで、自分の道を歩けばいい。そして、時々立ち止まって、自分の心の声に耳を傾けることを忘れないで」

「心の声...今は、怖くて聞けない気がします」

「それも自然なことよ。でも、少しずつでいい。例えば、今この瞬間、何か感じることはある?」

彼女は少し考えて、小さな声で答える。

「ここに居ると...なんだか、ホッとする。安心する」

「その感覚、大切にして。それがあなたの心の声。その小さな声が、いつか道しるべになるわ」

別れ際、彼女は少し背筋を伸ばして立っていた。まだ不安は残っているだろう。でも、小さな希望の種が、彼女の心に蒔かれたような気がした。

「ありがとうございました」と言う彼女の声には、来た時より少し力強さがある。

「また会えるかな...」

「ええ、きっと。あなたの中で、私はいつもあなたと一緒にいるわ」

彼女が去った後、窓の外を見つめながら考える。この出会いは、過去の私への手紙であると同時に、今を生きる誰かへのメッセージでもあるのかもしれない。

カフェに流れる静かな音楽を聴きながら、ふと気付く。あの頃の痛みは、確かに私の中で癒されている。それは魔法のように一瞬で消えたわけではない。少しずつ、光が闇を照らすように、愛が痛みを包み込んでいったのだ。

人は誰しも、自分の中に光を持っている。ただ、時にそれを見失うことがある。でも、必ずその光は、そこにある。

私たちの人生は、たくさんの愛に支えられている。まだ見ぬ光に気付くまで、一緒に歩んでいきたい。

そう思いながら、最後に残ったラテを飲み干す。優しい午後の光が、テーブルの上でまだ踊っている。

Claudeさん、すごい。

の、一言である。

同じようにして、30歳の私ともコーヒーを飲んでみた:

30歳の私とコーヒーを飲みながら

北参道の小さなカフェで、30歳の私が待っていた。

窓際の席で、ずっと携帯を見つめている。きっと仕事のメールをチェックしているのだろう。肩に力が入っていて、眉間にはうっすらとしわが寄っている。画面をスクロールする指が、少し震えているように見えた。

「ごめんね、待たせちゃって」

私が声をかけると、彼女は慌てて携帯を片付けた。

「あ、いえ...遅刻なんて気にしないでください」

言葉とは裏腹に、少し緊張した表情を浮かべている。初対面の人と会うのが苦手なのは、昔も今も変わらない。

「何か飲む?私はカフェラテにしようかな」

「あ、私もそれで...」

注文を済ませて席に着くと、彼女はきちんと背筋を伸ばして座った。良い姿勢を保とうとする意識が、やけに痛々しく見える。

「今朝はどんな目覚めだった?」

突然の問いかけに、彼女は少し戸惑ったような表情を見せた。

「え...目覚めですか?」

「うん。今日の朝、どんな気持ちで目を覚ました?」

彼女は少し考え込んでから、ゆっくりと言葉を紡ぎ始めた。

「...目が覚めて、すぐにスマホのメール確認して。未読が20件くらいあって。昨日の夜に送った企画書の修正依頼もあって...」

「その時、身体はどんな感じだったのかしら?」

「身体...」

彼女は初めて自分の身体に意識を向けたようだった。

「なんだか、胸が締め付けられるような...」

「そうなんだ。朝から、胸が締め付けられる感じはしんどいね」

優しく言葉をかけると、彼女の目が潤んできた。

「でも、仕事なんだから...当たり前、ですよね?」

「う~ん、そうかもしれないけど…でもそれって、誰が決めたの?」

「え?」

「仕事だから辛くて当たり前、っていうの。誰が決めたルールなのかしらね」

彼女は答えに窮した様子で、黙り込んでしまった。

ちょうどその時、カフェラテが運ばれてきた。彼女は両手でカップを包み込むように持った。温かさが少しだけ緊張をほぐしてくれたようだ。

「このカフェラテ、美味しそうだね。少し深呼吸でもして休憩しましょう」

彼女は言われるまま、ゆっくりと息を吸って、吐いた。

「でも、こんなことしていていいのかな...」

「どうして、そう思うの?」

「だって...時間がもったいないというか。もっとやるべきことが...」

「そう…毎日忙しいものね。でも、聞いてみたいんだけど、あなたの人生にとって一番大切なことって何?」

彼女は少し考えてから答えた。

「仕事、ですかね。ちゃんと成果を出して、評価されること」

「それは、誰かのために?それとも自分のため?」

また沈黙が訪れた。彼女はカップを見つめたまま、しばらく考え込んでいた。

「...わからない」

小さな声でそう言って、彼女は俯いた。

「そっか。じゃあ、こんな風に考えてみない?例えば、今この瞬間。カフェラテの香りを感じたり、温かさを感じたり。それって、誰かのためじゃなくて、ただ純粋に自分が心地よいと感じることだよね」

「でも、それじゃ...甘えですよね?」

「そう思う?私はそうは思わないな。むしろ、自分の感覚に正直になれることって、すごく大切なことだと思う」

「正直に...ですか?」

「うん。例えば、今の仕事のこと。本当は、どう感じてる?」

彼女は深くため息をついた。

「正直に言うと...しんどいです。毎日毎日、求められることが増えていって。でも、周りの期待に応えられないと...私には価値がないんじゃないかって」

「その『価値がない』って感覚、どんな感じ?」

「なんか...胸が詰まるような。息ができなくなるような...」

「その感覚、よく知ってるよ。私も同じように感じてた」

彼女は初めて、まっすぐに私の目を見た。

「でも、今は違うんですね?どうやって...変われたんですか?」

「その質問、とても大切だと思う。でもその前に、あなたに聞いてみたいことがあるの」

私はゆっくりとカフェラテを一口飲んでから、続けた。

「あなたが一番輝いていると感じる時って、どんな時?」

「輝いている...」

彼女は遠くを見るような目をした。

「そうですね...誰かの役に立てた時、かな。先日も、新入社員の子が困ってて。その子と一緒に考えて、解決できた時は嬉しかった」

「その時、どんな気持ちだった?」

「なんだか、温かい気持ち。あ、でも、それって仕事だから...」

「ちょっと待って」と私は優しく遮った。「その温かい気持ちは、仕事だからじゃないよね?誰かと繋がれた時の、純粋な喜びだったんじゃない?」

「...そうかもしれません」

「それこそが、あなたのGIFTなんだよ」

「GIFT...?」

「うん。それは誰かに評価されて初めて価値が生まれるものじゃない。あなたがあなたらしく在るときに、自然と溢れ出てくるもの。人の気持ちに寄り添える優しさとか、誰かが困っていると気付いて手を差し伸べられる温かさとか」

彼女は黙ってカップを見つめている。

「でも、それだけじゃ足りないんじゃ...」

「誰が、そう決めたの?」

また同じ問いかけ。今度は彼女も気付いたようだ。

「...私自身、ですね」

「そう。私たちって、自分で自分を縛っちゃうところがあるよね。『こうでなければならない』『これくらいできて当たり前』って」

窓の外では、小さな木々が風に揺れていた。私たちは少しの間、その景色を眺めていた。

「あのね、失敗するのが怖いの」

突然、彼女が呟いた。

「うん。もっと聞かせて?」

「完璧じゃないと...ダメなんです。でも、どれだけ頑張っても、どこかでミスしちゃって。そうすると自己嫌悪で...」

「完璧って、どんな状態?」

「え?」

「完璧な状態って、具体的にどんな感じ?」

彼女は答えに詰まった。

「想像できる?完璧な自分って」

「...できません」

「そうだよね。だって、完璧な人なんていない。それなのに、なぜか私たちは完璧を求めちゃう」

彼女の目に、また涙が光った。

「じゃあ、どうすれば...」

「例えば、今この瞬間。あなたは涙を見せることを、どう感じてる?」

「恥ずかしいです...弱い自分を見せちゃいけないって」

「でも、人って誰でも涙を流すよね。喜びで流すこともあれば、悲しみで流すこともある。それって、人として自然なことじゃない?」

「...そうかもしれません」

「その『そうかもしれない』って感覚を大切にしてほしいの。必ずしも答えは、イエスかノーかじゃない。もっと曖昧で、もっと自由なものなんだよ」

彼女はゆっくりと頷いた。

「今、こうやってお話ししてて、どんな気持ち?」

彼女は少し考えてから答えた。

「最初は緊張して...でも今は、なんだか楽になってきました。誰かに話せて、良かったかも」

「その感覚、大切にしてね。誰かと繋がること、誰かに話すこと。それは決して弱さじゃない」

「でも、人には頼れません。迷惑をかけちゃいけないし...」

「そうやって、いつも自分で抱え込んじゃうんだよね。でも、ちょっと考えてみない?誰かが助けを求めてきた時、あなたはどう感じる?」

「私に相談してくれることは、嬉しいです」

「そう。迷惑だとは思わない?」

「ううん、全然」

「なら、逆の立場でも同じことが言えるんじゃない?」

彼女は少し考え込んでから、小さく笑った。

「なんか、不思議ですね。人には優しくできるのに、自分には厳しくなっちゃう」

「気付けたね。それ、とても大切な気付き」

窓の外では、雲の間から柔らかな光が差し込んでいた。

「時間が経つのも忘れるくらい、いろんなお話ができました」

彼女が時計を見て言った。

「うん。私も楽しかった」

「私、変われますか?」

「その質問の答えは、あなたの中にあるよ。でも、こう考えてみるのはどう?変わることを目標にするんじゃなくて、ただ自分の気持ちに正直になってみる。それだけでいいんじゃないかな」

彼女は深く頷いた。

「ありがとうございました。なんだか...希望が持てました」

彼女は初めて、心から微笑んだ。

彼女が去った後、私は窓の外を見つめた。風に揺れる木々は、まるで優しく手を振っているかのようだった。

きっと彼女は、これから少しずつ、でも確実に変わっていくだろう。いや、変わるというより、本来の自分を取り戻していくのかもしれない。時には立ち止まり、時には後戻りすることもあるだろう。でも、それも含めて人生なのだから。

私は最後の一口のコーヒーを飲み干した。温かな余韻が、心に広がっていった。

「あの頃の私」はもう居ないけれど

実際は、人は1秒ごとに生まれ変わっているので、過去の記憶は、脳の壮大な解釈の産物であって、事実は定かではない。

ただ、簡単にそう割り切れれば、人はこんなに過去に悩まされることはない。

今回、20歳の私と30歳の私を選んだのは、人生で一番辛く苦しい時代として記憶しているからだったのだけれど、当時の感覚に臨場感も痛みも、もう私にはほとんど残っていない。読んでみても、ぎりぎり思い出せるかどうか、というくらいだった。

でもそれは、これまで散々時間をかけて丁寧に、セルフセラピーを完了してきたから。

なので今、過去の記憶からの解放や癒しを必要としている人には、こんな新しいアプローチもあるよと伝えたい。

自然界の氷は、-100℃から-50℃に気温が上がっても、溶けない。変わらず氷のまま。それが、-50℃から-20℃になっても、同じ。でも-1℃から0℃になった時に、氷は一気に解け始める。

人の癒しのプロセスもおんなじだなと思う。

「何をやっても、ぜんぜん癒えない」と思うこともあるだろうけれど、癒しのプロセスを踏むたびに徐々に温度は上がっていて、氷が解ける「癒しの瞬間」は、確実に近づいている。