8月28日(日)【「わかる」と「できる」をつなぐ実践論文から考えたこと〜体育論文より〜】#199

みなさん、おはようございます。(こんにちは。)(こんばんは。)

今日も体育論文からnoteの記事を書いていきます。

今日の論文はこちらです。

まず、この論文の概要を簡単に書いていきます。

(詳しくはリンクから実際の論文を読んでくださいね)

学習指導要領の改訂により、以前までは技能(できる)が単体で示されていたのが、知識(わかる)とセットにされて、知識・技能となりました。

しかし、この「わかる(知識)」と「できる(技能)」がうまくつながらない児童がいます。

たとえば、動きのポイントを知識として習得しているにもかかわらず、どう動いていいかわからない児童、つまり具体的な活動の決定ができずに「できる」につながらない児童などです。

そこでこの論文の研究では、課題解決に向けての学び合いを通して、「わかる(知識)」と「できる(技能)」がつながることを目指して授業実践を行なっているわけです。

※小学校中学年の跳び箱運動の『台上前転』の単元です。

さて、いきなり結論をいきましょう。(手立てはその後に書いていきます)

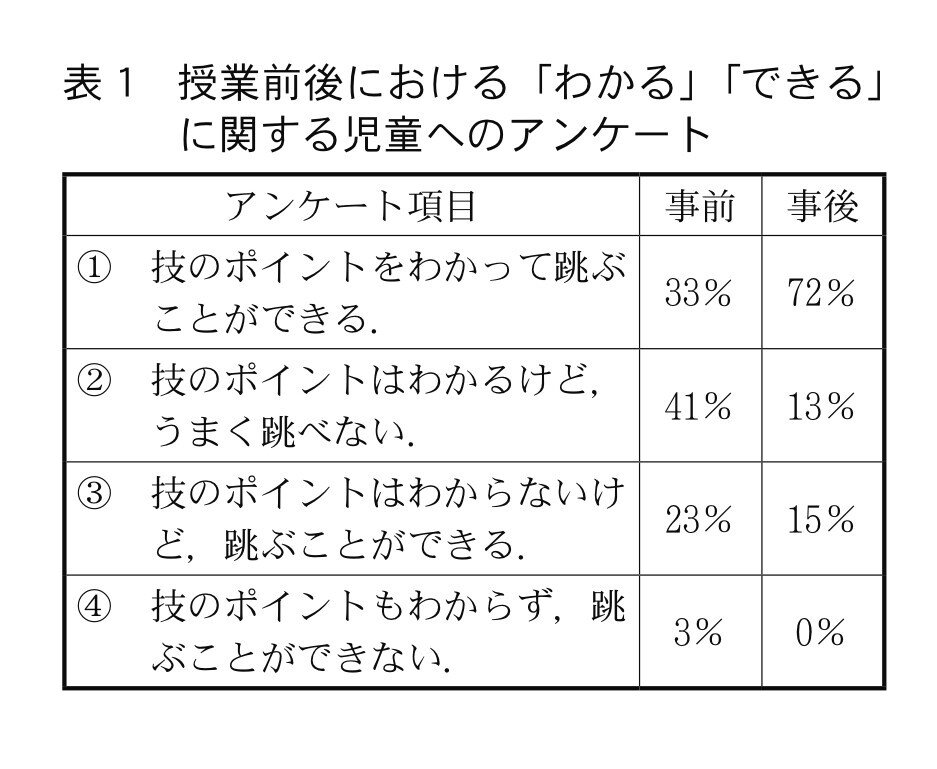

子どもたちが授業前後で答えたアンケートの結果は、このようになっています。

①②の項目と、その結果で明確に分かりますが、技のポイントがわかって跳ぶことができる児童が大幅に増えており、技のポイントがわかるけどうまく跳べない児童が減っています。

この結果により、論文の中では

「わかる(知識)」と「できる(技能)」がつながったことが伺える。

というように表現してあります。

では、今回の授業実践においてどのような手立てを打ったのかを説明していきます。

大きくは次の三つです。

①教具の工夫(ヒントボード)

②ポイントやコツの共有(キラリタイム)

③タブレットでの動画撮影

一つ目は教具の工夫です。

今回の授業では、技のポイントやコツを壁面掲示ではなくて、持ち運びできるヒントボードとして、その場で確認できるようにしています。

実際に試技を行う人は、どこを見てほしいかを意思表示してから技を行います。

このことによって、試技を見る人はその場でポイントやコツを確認しながら、視点を絞って見合うことができ、より具体的なアドバイスもできます。

二つ目は、ポイントやコツの共有です。

キラリタイムと呼ばれる時間を毎時間、活動の中盤に設けます。

ここでは、技のポイントやコツを全体で共有することで、自分の課題を明確に捉え、そのポイントやコツを意識しながら後半の時間の練習に取り組めるように意図しています。

最後の三つ目が、タブレットでの動画撮影です。

タブレット端末をグループに一台配布して、お互いの技を撮影させることで、動画を用いてアドバイスし合うことをねらっています。(この辺りはよくある感じですね)

上記の三つの手立てを大きな柱として、この実践は行われ、アンケートによる結果から成果が見られたわけですが、課題も二点挙げられています。

その一つが、どの姿を『できる』とするかであり、一人一人の個に応じた「できた」をスモールステップで設定する必要があること。

二つ目が、タブレットでの撮影では動画を確認するだけになってしまってアドバイスの回数が減ってしまったことから、タブレットでの活用の場面の工夫が必要であることです。

さて、ここからは自分の考えを書いていきます。

今回取り入れられた手立てに関しては、「わかる」と「できる」をつなげるというような点を一切考えないとしても、授業を行う上でとても有効だと考えます。

特にヒントボードやポイントやコツの共有に関しては、器械運動系の単元ではどのような単元でも取り入れていくことはプラスに働くと思いますし、自分自身も似たようなことはやってきました。

ここから残念に思う点について書きます。

今回の論文の中では、仮説に対する手立ての有効性を示す結果を明確にするために仕方ないこととはいえ、『できる』・『できない』がおそらく一般的な技の完成になってしまっていることが、まずは一点残念です。

このことは課題にも挙げられているので、実践者も分かっていたことだとは思います。

『できる』・『できない』の間はグラデーションになっているはずですし、そこをなるべく多く切り分けて、スモールステップで明確にすることで、子どもたちの『できた』をより多く実感させられるのではないかと思っています。

(これは意欲にも大きく関係してきます)

また今回は持ち運びできるヒントボードを活用しています。

表面は従来通りの局面における技のポイントでよいので、

裏面に、その切り分けたスモールステップを表示することで、自分の現在位置とここまでの軌跡の確認、そして、その先の見通しをもって活動できるのではないでしょうか。

このスモールステップは、細かいところを作るのが難しければ、場の選択におけるスモールステップから取り入れてもよいかと思います。

もう一つは、「わかる」→「できる」も一つの流れですが、基礎感覚が身に付いていなければいくらわかっていてもできるにならないパターンも存在します。

となると、まずはできるための基礎感覚をしっかりと養いつつ、先程示したスモールステップでの、それぞれの個での「できる」を達成して、そこからの「わかる」につなげていくカタチもよいのではないか?と思っています。

この辺りは、書くと長くなりますので割愛しますが、自分の根底には、「わかる」から「できる」という流れは運動の中で絶対的な流れになり得ないということがあるからかもしれません。

もう少し解像度を上げると、運動感覚や筋力なども含めて「できる」状態がある上での「わかる」でしか、すぐには「できる」につながらないと思っているからです。

もちろん「わかる」という状態で、練習に取り組み続けることで、その運動感覚や筋力などが身について「できる」になるパターンもあることは否定しません。

もう一点が、こちらも論文の中で課題に挙げられていますが、毎時間のタブレットでの動画撮影が本当に効果的なのかというところです。

この論文でも、動画の確認だけになってしまいアドバイスの回数が減ったとなっています。一方で成果として、具体的なアドバイスが技能習得につながっているとも書かれています。

これらは矛盾というか、タブレットを使って動きを確認することが目的になってしまう、手段と目的の入れ替わりが起きてしまってる部分があります。

自分の動きを客観的に確認することはとても大切です。

しかし、限られた45分という時間の中でどこにどう時間を割いていくのかはよく検討する必要があると考えます。

自分ならば、タブレットを使って一時間の中で、何度も撮影をするような形は取らないかなというのが今のところの解です。

もちろんタブレット使用を否定するつもりがないことはご理解ください。

最後、少し収まりはよくなかったですが、これで今日の記事を閉じさせていただきます。

というわけで、今日の記事は終わりです。

お読みいただき、ありがとうございます💪

さて、こちらのnoteですが、本日で連続199日更新中です。

よろしければフォローしていただいて、面白そうだな!という過去記事も読んでくださると嬉しいです。(もちろんスキもTwitterなどでのシェアも喜びます!