知識の再構成②将棋系ゲーム

将棋とチェスはめちゃくちゃ日本で有名な中で、他の将棋系ボードゲームはあまりにも知名度が低い。軍議というHUNTER×HUNTERに登場する将棋系ゲームがブーム(?)になっている今だからこそ、面白い世界の将棋の世界に皆さんを招待する。是非自分好みのゲーム性を見つけてもらいたい。

0,将棋

将棋系ゲームなのだから将棋をまず説明しよう。将棋系のゲームは、「相手の王様を取ったら勝ち」の二人零和有限確定完全情報ゲームである。(厳密には千日手などがあるためそうではないが、基本的にはそう)

主な国 日本

盤面 9×9

駒 8種20枚

歩兵×9

香車×2

桂馬×2

銀将×2

金将×2

飛車×1

角行×1

王将×1

成る あり

取った駒 使える

駒の動かし方

ここから先、他の将棋の駒の動かし方も日本の将棋の駒の動かし方をベースに説明するので、まずは日本の将棋の駒の動かし方を説明する。

(画像めんどくさいのでwikipediaから)

・歩兵(歩)

・香車(香)

・桂馬(桂)

・銀将(銀)

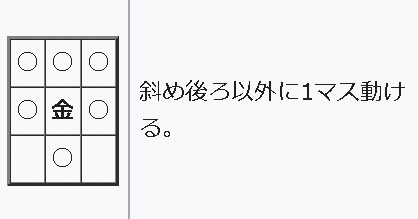

・金将(金)

・飛車(飛)

・角行(角)

・王将(王)

1,チェス

主な国 ヨーロッパ全域

盤面 8×8

駒 6種16個

ポーン×8

ナイト×2

ビショップ×2

ルーク×2

クイーン×1

キング×1

取った駒 使えない

ここから駒の動かし方は、将棋orチェスに同じ動きの物がある場合その名前だけ述べて省略する。

2,チャトランガ(2人版)

将棋系ゲームの最も古いはじめはチャトランガと言われている。ただこのゲームに関してはあまりにも古いために、ルールや歴史のすべてが不明瞭である。チャトランガは2人用と4人用ゲームの二つがあるが、それがどちらが先にできたものなのかすら確定していない。(現時点では2人版が先の説が有力らしい)

主な国 古代インド

盤面 8×8

駒 6種16個

歩兵×8 (歩兵)

車×2 (飛車)

馬×2 (ナイト)

象×2 (銀将(諸説あり))

臣×1

王×1 (王将)

取った駒 使えない

マントリ(臣)

また、王はゲーム中1度だけ馬の動きをすることができる。

3,チャトランガ(4人版)

4人版は本当にルールが諸説ある。長い歴史の中で変化していったであろうこともあり、あまりにもルールが不明瞭だ。ここでは一説として捉えて欲しい。

主な国 古代インド

盤面 8×8

駒 5種8個

歩兵×4 (歩兵)

小舟×1

馬×1 (ナイト)

象×1 (飛車)

王×1 (王将)

取った駒 使えない

小舟

ルール

4人が二組になって戦う。駒は赤、黒、黄、緑に色分けされている。棒サイコロ(4面)を振り、出た目によって小舟、馬、象、歩兵or王のどれかをうごかす。このゲームは王様も他のコマ同様に取られても終わらず、ポイントを集めることが目的である。歩兵は1ポイント、小舟は2、馬は3、象は4、王は5ポイント。

ちなみに、チャトランガをさらに遡ると起源は双六型のレースゲームなどがあったと言われるが、この辺りは諸説ありすぎてなんとも言い難いので今回は省略する。なお、チャトランガはペルシャではシャトランジと言われるが、中身は完全に同じである。そちらでは盤が10×10のものもあるらしいが、内容は調べても全然出てこなかった。

4,マークルック

主な国 タイ

盤面 8×8

駒 6種16個

ビア×8 (ポーン*)

ルーア×2 (飛車)

マー×2 (ナイト)

コーン×2 (銀将)

メット×1

クン×1 (王将)

*ビアは前方1マス、取る時のみ斜め前に1マス動く点はポーンと同じだが、初手で2マス進むことはできない。

取った駒 使えない

ビアは奥3段に入るとビアガーイに成れる。動きはメットと同じ。

メット

マークルックの面白いところは、駒が弱めなところだ。膠着状態が続くのは見ていて面白味に欠けるが、油断ができない状況がかなり続くので、慣れると結構面白い。個人的に激推しルールです。マー(チェスで言うナイト)は縦横斜めの動きでないため、将棋系ゲームでは扱いがちょっと難しい変則的な駒だが、マークルックではそれがかなりの存在感を持つ。ちなみに、日本の将棋はマークルック経由で伝わった説がある。銀の動きの駒、将棋では基本的に攻めに使われるが、マークルックではバランス良く使われる。同じコマでも使われ方が大きく違うのがまた面白い。

また、このゲームはスティールメイトの規定がおもしろい。終盤に盤面の駒が少なくなった局面で、ビア(歩)が全て昇格すると、不利な方が引分宣言をすることができる。その後決められた手数内で詰まされなければ引き分けとなるが、その手数は盤上に残っている駒の種類と数により決まる。

ちなみに、引き分け多発を避けるため公式大会ではマークポンというルールもある。これは王手したら勝ち(ただし王手をかける駒がすぐ取られる位置にある場合はセーフ)というルール。

5,シットゥイン

主な国 ミャンマー

盤面 8×8

駒 6種16種

ネ(歩)×8 (ポーン*)

ヤター(戦車)×2 (飛車)

ミン(馬)×2 (ナイト)

シン(象)×2 (銀将)

シッケ(副官)×1

ミンジー(王)×1 (王将)

*ネは前方1マス、取る時のみ斜め前に1マス動く点はポーンと同じだが、初手で2マス進むことはできない。

取った駒 使えない

シッケ

ルール

シットゥインには初期図がない。駒の初期配置を自分で設定できるからである。ネのみ位置が決まっていることと(図の通り)、ヤターを最下段に配置しないといけないが、それ以外は自陣で好きに配置できる。しかも、チェスの歴史について最も権威のある学者であるマレーは、相手の配置を見た後も駒を好きな場所に置き直せると記録を残している。

また、成るルールも少し独特だ。ネは成るとシッケになれるが、これは「ネがシッケチョウのあるマスの上にいる」かつ「自分のシッケが取られている」場合にのみ成れる。シッケチョウとは盤の対角線2本のこと。シッケチョウを通過したネは成ることができない。

なお、スティールメイトはマークルックと同じ。(アッユウェという)

シットゥインは一般的な初期配置がいくつかあり、それを覚える必要がある。戦型も多様で飛び道具もヤターくらいなため、力戦系になりやすい。なかなか難易度が高いと思われる。

聞いたところによると軍議も初期配置は自由らしいが。ゲーム性はこれに近いのかな….?

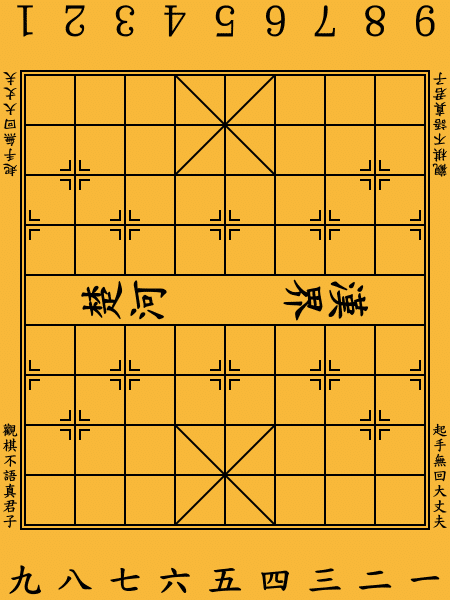

6,シャンチー

主な国 中国(沖縄ではチュンジーというが、内容は同じ)

盤面 9×10

駒 7種16個

卒・兵×5 (歩兵、敵陣に入ると左右1マスも行けるようになる)

車・俥×2 (飛車)

馬・傌×2 (ナイト)

象・相×2

士・仕×2

砲・炮×2

将・帥×1

取った駒 使えない

シャンチーはかなり特殊な面が多い。まず、先手後手で駒の表記が違う。上記の1個めの方が黒側、2個めのほうが紅側。(駒の性能は同じ)

囲碁のように、駒は線の交点上に位置する。

九宮というものが存在する。下図は盤だが、斜線が入っている部分がそれぞれの陣地真ん中にあるのがわかるだろうか。その9ヶ所を九宮といい、帥(将)・仕(士)はこの中から出ることができない。

真ん中には川が流れている。これも1マス分とみなすが、象(相)は川を渡れない(自陣から出れない)

駒の動かし方

将・帥

上下左右に1マス進める。ただし、相手の将(帥)と間に何も介さず向かい合ってはいけない。

士・仕

斜め四方に1マス進める。

象・相

斜め四方に2マス進める。ただし、一歩めの地点に駒がいる場合、その方向にはいけない。たとえば右上1マスになんらかのコマがある時、右上に2マス進むことはできない。

同様に、馬は「一歩進んでさらに斜め前に行く」という解釈なので、一歩先に駒がいるとその先に行けない。馬の場合、普通行き先は8通りだが、前後左右に駒が1つあるごとに2つ行き先が閉ざされる。

砲・炮

基本の動きは車と同じだが、駒を取るときは1枚間に駒が存在する必要がある。(青丸の駒を取れる)

シャンチーは駒の動かし方やルールに場合分けや分岐が大きいのと、攻め駒守り駒がはっきり分かれているのが特徴である。非常にパズル要素が強く、慣れと深い思考力を要する。シャンチーは日本でもまだ競技人口はそこそこおり、研究する環境なども整えられるため、ガチでやる敷居は低め。ただし、中国のプレイヤーがガチで強いため、注意しましょう。

7,チャンギ

主な国 朝鮮半島

盤面 9×10

駒 7種16個

卒・兵×5 (シャンチーの成った兵に近い)

車 ×2 (シャンチーの車に近い*)

馬 ×2 (ナイト)

象 ×2

士 ×2 (王将)※宮からでれない

包 ×2 (シャンチーの砲に近い*)

楚・漢×1 (王将)※宮からでれない

*チャンギでは、宮上の斜線も進むことはできる。勿論曲がることはできない。

成る なし

取った駒 使えない

象

チェスのナイトの進化系みたいなやつ。縦横に一マス進んでから斜めに二マス進む(青丸の位置)。シャンチー同様、赤丸の位置に駒があるとその先の青丸には進めない。

見た目はシャンチーに近いが、盤のサイズ、駒の働きは大きく変わり、初期配置で象と馬の位置をゲーム開始時に入れ替えることができることが特徴。ちなみに北朝鮮では車も入れ替えることができるルールも存在する(制約あり)

これは難しすぎて手に負えなかった。差しこなすのは相当難しいと思います。引き分けになりやすい。ちなみに競技人口はチェス、将棋、シャンチーに次いで4位。それもあり、細かいルールがきちんと設定されている。シャンチーでは千日手は引き分け、連続王手の千日手は反則となっているが、チャンギはいかなる千日手も引き分けとなる、など。

8,シャタル・ヒャーシャタル

主な国 モンゴル

盤面 ×

駒 シャタル:6種16個

ヒャーシャタル: 7種20個

ᠬᠦᠦ (兵,フウ)×8 (歩兵)

(ヒャーシャタルでは10個)

ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ (勒勒車,ハンガイ)×2 (飛車)

(ヒャーシャタルではテレグ)

ᠮᠣᠷᠢ (馬,メユル)×2 (ナイト)

(ヒャーシャタルではモリイ)

ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ (駱駝,テメエ)×2 (角行)

ᠪᠠᠷᠰ (獅/虎,ベルス)×1 (クイーン)

ᠨᠣᠶᠠᠨ (王爺,ノヨン)×1 (王将)

(ヒャーシャタル限定)ヒャー(護衛)×2

取った駒 使えない

シャタルは駒の名前が違うだけでほぼチェス。違いは、駱駝もしくは馬で王を詰ませてはいけないこと。

ヒャーシャタルは2列さらに追加され、ヒャーという駒が入る。ヒャーの周囲8マスでは、モリイを除く全てのコマが1マスずつしか動けなくなる。

ヒャーは、シャンチーの象同様、上下左右斜めに2マス進むことができる。

これだけで、基本はめっちゃチャスなのに大幅にゲームが変わって面白い。そしてめちゃくちゃ難しい。これも個人的に激推しゲーム。

9,オク・チャトラン

主な国 カンボジア

盤面 ×

駒 アン (クン)

ネアン (メット)

コウル (コン)

セス (マー)

トウク (ルーア)

トレイ (ビア)

()の中はマークルック参照

取った駒 使えない

ほとんどマークルックと同じで、唯一の違いは「初期位置から初めて動くとき、アンはセスの動きをでき、ネアンは2マス前に動ける」ことである。 オクチャトランは、古くはマス目の線の交点の9×9で指されていたらしい。(ネアンが一つ増える)

10,セヌテレジ

主な国 エチオピア

盤面 8×8

駒 ネグス (キング)

フェルズ (マークルックのメット)

セベ (シャンチーの象)

フェレス (ナイト)

デル (ルーク)

メデク (ポーン)

取った駒 使えない

ゲーム性

セヌテレジでは、相手の手番を気にせず指し始めて良い。最初に駒が取られるまで自由に指し続け、取られた後は交互に指す。

詰み形に美徳があり、デルやフェレスでとどめを指すのは非芸術的で、メデクなどを使って美しく詰ますと上品とされているらしい。このゲームのみ触ったことはないのだが、勝ち負けを超越したゲームとして最後に紹介させて欲しい。

そのうち、特殊ルールの将棋を紹介します。乞うご期待。

知識の再構成では投げ銭をつけています。有料部分は多少のおまけしか貼っておらず全く有益ではないので、無料部分が有益だと思ったらぜひ。知識に価値をつけるのは読者皆さんです.

(おまけはまだ書いていないので、近日中に追記します)

ここから先は

¥ 500

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

よろしければサポートお願いいたします!!いただいたお金はよりよい記事を書くための勉強か、美味しいものを食べるために使わせていただきます!!