亀田を愛した男

ひょんな事から亀田製菓について書く事になった。

亀田製菓とは、あの大手菓子メーカーだ。

なぜこの記事を書く事になったのか?

理由は、先日喋るタイプのヤギが書いた「ブルボンを愛した女」にある。

まずはこちらをお読み頂きたい。

結局のところ、このヤギも僕の煽りによって記事を書いたという主張をしている訳だ。

煽られたから煽り返す。

こんなことは現実社会においては許容されづらいが、noteの世界でのそれは、もはや愛情という他ない。

僕は小型の溜池程度に大きな懐で、ヤギの愛情を受け入れることにした。

アガらない気分を無理矢理にでもアゲるため、亀田製菓商品を3点ほど購入。

ついでに煙草と鶏五目おにぎり(直巻)も購入。

ヤギにレシートを送りつけよう。

紙だから食われてしまうかもしれないが。

例の童謡でも「白やぎさんたら読まずに食べた」と言及されているし。

改めて、いつも通りのタイトルコールを。

亀田製菓株式会社について思うこと

というわけで、亀田製菓に対する知識がほぼ無い男が、同社について綴っていく。

まずは概要だ。

亀田製菓株式会社(KAMEDA SEIKA CO.,LTD.)は新潟県新潟市江南区に本社を置き、主にせんべい、あられなどの米菓、菓子を製造する日本の企業。

日本最大の米菓メーカーである。

1946年に、中蒲原郡亀田町…(以下略)

などという能書きをコピー&ペーストするとサボリがバレるので、ここからは真面目に書こう。

亀田製菓にはどんな商品があるか、まずは思い出して頂きたい。

亀田製菓の8大主力商品は下記の通り。

誰が決めたのかは知らないが、Wikipediaが言うんだから仕方ない。

(危険な思想。かのサイトが常に正しいとは限らない。)

特に見る必要は無い

羅列してみたものの、亀田製菓に対して異常なまでの愛情を注いだことのない僕は、この先何を書いていいのか困惑する。

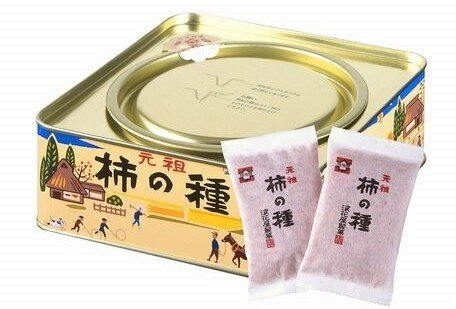

ひとまず柿の種を食べて落ち着こう。

いや、これは表現を誤った。脱字だ。

ひとまず亀田の柿の種を食べて落ち着こう。

大人が泣くほど辛い。

だがしかし…、

これは美味い。後を引く美味さ。

ビールに合わないわけがない。

筆は進まないのにビールばかりが進む。

酔っ払ってきた。

※現在、投稿前日の深夜。

少々脇道に逸れるが、僕はこれまで、とある柿の種を愛してきた。

僕の居住地ではなかなか入手しづらいが、見かけた時には必ず買う。

そのため普段の晩酌ライフについては特定の柿の種はない。

手当たり次第適当な柿の種に手を出しては他の柿の種に乗り換える、というような、ふしだらな、ただれた生活を送っている。

綺麗な言葉で言えば「一期一会」だが、要するに「ワンナイト柿の種」の繰り返しだ。

浪花屋製菓が本命。

あ、ちなみにここのも好き。

ちょっとしたギフトにピッタリの、キューブ型の可愛いパッケージもある。

そしてもれなく美味しい。

おっと、浮気癖が発動したが、しばらくは前述の亀田の柿の種を晩酌フレンドにしよう。

ところで、亀田製菓の柿ピーの「柿の種とピーナッツの比率」は御存知だろうか。

数年前にCM等で話題になっていたので記憶に新しいが、「国民投票」の結果、長年6:4だった比率が、2020年より7:3に見直されている。

7:3の比率、色々ある。

・髪の分け目の代表的な比率の一つ、7:3。

・ビールにおける、理想的とされる液体と泡の比率、7:3。

※サッポロビールの見解。

・国旗の横と縦の比率、7:3。

・地球における海と陸地の比率、7:3。

そういうふうに出来ている。

もうお分かりだろう。

柿の種とは人であり、食であり、国であり、地球。CLANNADは人生。

なぜ7:3が良いのか、ここで語るには面倒くさい枚挙に暇がないので省略する。

読者諸氏の暇な時間にでも検索して欲しい。

別にしなくてもいい。

広義での柿の種、先程も登場した浪花屋製菓が最初に開発したと言われている。

1923年に煎餅屋として新潟県の同社創業者・今井與三郎が「あられ」を作る為に使用する小判型の金型を不注意で踏んで歪ませてしまった。

変形した金型を使って試しにあられを作ってみたところ、奇妙な形のあられが誕生した。

これが柿の種の始まりである。

(諸説あり、という卑怯な口上で一応の保身を図る。が、ほぼ正確な情報だろう。)

「でも果物の柿に入ってる種って形が違くね?」と思った方は、検索エンジンで『大河津』という品種の柿の種子を画像検索してみると良い。

米菓にそっくりな種を見付けることが出来るだろう。

時は流れ、現在の柿の種のメーカー別シェアは、亀田製菓がトップ。

以下、でん六、岩塚製菓、三幸製菓、ブルボンと続く。

こと柿の種に関しては、ブルボン王朝など足元にも及ばないのだ。

やや柿の種寄りの記事になってしまったが、一服できる程度の文字数はこの辺りか。

亀田製菓は言うまでもなく大企業、巨大な菓子メーカーだ。

その存在感は誰もが知るところ。

食品においては殊更、「大企業」「メーカー」というような単語で修飾した途端、どこか冷たいような、工業製品のような印象を持たれがちだ。

スーパーに並ぶパッケージングされた食品よりも、町のベーカリーで売られるパンの方が温かみがあるんじゃないか、と考えてしまう。

最後に少しだけこのイメージを変えられたらと思い、この情報を載せておく。

冒頭の概要部分で意図的に省略した続きだ。

…1946年に、中蒲原郡亀田町の農民が共同で出資し亀田郷農民組合を結成し、元町地内(現元町工場および関連各社所在地)に委託加工所を開き、水飴の製造を開始した。組合は1950年に法人組織に改組され、亀田町農産加工農業協同組合に改称、製造品目も水飴から米菓に転換した。

社名の「亀田」は、かつて新潟県に存在した地名。

地域の農業従事者たちが立ち上げた、間違いなく熱い血の通った組織だ。

合併により地名は消滅しても、当時の心意気は今も我々の生活の中に息づいている。

今日は土曜日。

買い物の際には柿の種をカゴに入れ、今夜の晩酌のお供にしてはいかがだろうか。

この駄文も食卓での会話のひとネタにして頂けるなら、こんなに嬉しいことはない。

この記事を書くにあたりキッカケをくれた喋るタイプの煽りヤギめーさんは、本当に魅力的なnoterだ。

そしてコメント力も凄まじい。

彼女の記事にも何度か登場させて頂いた。

もしも訪問したことのない方がいらっしゃれば、この機会にお邪魔してみると良い。

独特な世界観、類稀なるユーモアを紐解くうちに貴方はたちまち虜になり、気付けばフォローボタンを押していることだろう。

はい、僕は休日出勤中なので仕事に戻りますよ。