そこには探究学習の「答え」がある?ーHigh Tech Highの示す未来の学びのカタチ③

前回に引き続き、High Tech Highの学びについてつらつらと書いていきます。この記事から来られた方、ぜひ①からご覧ください!

順に見ていただくと理解が深まるように書いております。

【前回のおさらい】

・HTHはなぜPBLをやるのか?その答えが「Equity(公正)」にありました

【今回の10秒まとめ】

・HTHの25年培ったPBLは、「カレイドスコープ」という9観点で作られます

・中でも重要なのは2観点

では、本編いきます!

■HTHの扱うPBLってどんなもの?

HTHでは年間の授業のほとんどがPBLです、というのは前回、前々回にかけてお伝えしました。

HTHの先生は、文系の先生と理系の先生がタッグを組み、大きな1つのプロジェクトを立ち上げます。それに沿って学生は半年間学んでいき、その1つのプロジェクトの道中にて、様々な科目の学びやソフトスキルの習得をしていく、というのが大まかな流れです。

逆にここが一気通貫していない、いわゆる詰め込み型の学びは「なんのためにこれを学んでいるのかがわからない」となってしまい、価値のある学びには繋がらない、という考え方に立っています。

このPBL、使い回しをせずに毎回新たなプロジェクトを設計して実施していくので、作る先生はめちゃくちゃ大変なんですね。HTHはこの試行錯誤を25年繰り返してきました。(考えるだけでも気の遠くなる努力…!)

その中で作り上げられ磨かれてきた、HTH独自の「PBLの型」なるものがあります。それが「PBLカレイドスコープ」と呼ばれるものです。

まさに血と涙の結晶ですね。このカレイドスコープについて、どれも非常に重要なので今回すべて紹介するのですが、中でも私自身が学びを深める中で、特に重要だと思ったものを重点的にお伝えしていきます。

■PBLカレイドスコープ

【重要度★★★★★】

プロジェクトの根幹にあたる部分

・Essential Question(本質的な問い)

プロジェクトの開始時に、生徒は一つの「問い」を投げかけられます。それはぱっと答えられないもので、かつプロジェクトを終えたときに1人1人異なる答えにたどり着くような、1つに答えの定まらない問いです。

今後行っていくすべての活動は、この問いを解き明かすために進められ、常に各授業の中でこの問いについて考えを巡らせられるようになっています。プロジェクトの最後に、生徒はこの問いについて自分なりの答えを出します。

例えば、実際に見たいくつかのPBLの中に、「Happiness Project」というものがありました。これは、イェール大学の有名な研究を見ながら、脳は自分に嘘をつくという事実を明らかにしたうえで、「人の真の幸せとは何か?」を問いにプロジェクトを進めていました。

(私たちの経験は、私たちの人や世界についての「通説」にどのような影響を与えるのか?)

・Product(成果物)

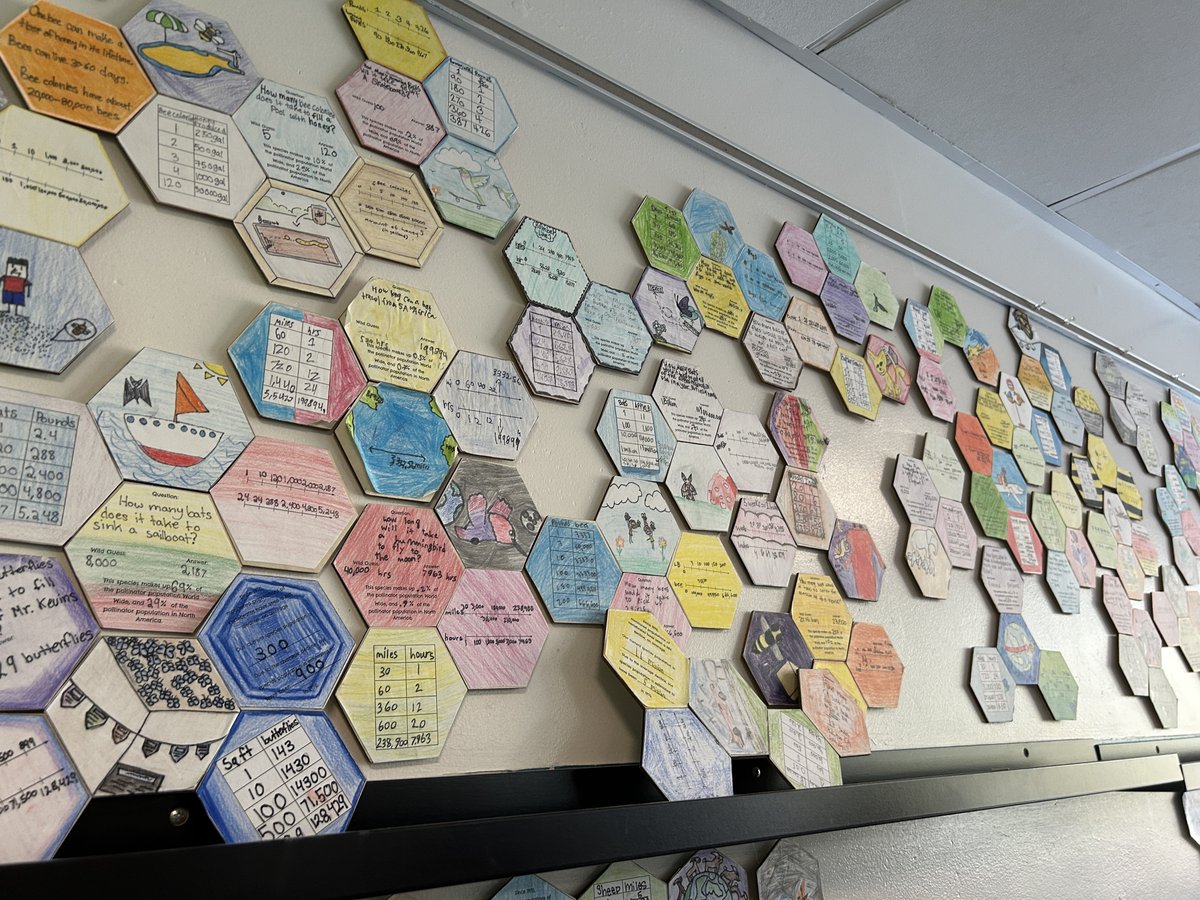

テーマについて、生徒たちは必ず目に見える成果物を作成します。これは生徒がワクワクするもので、創意工夫に溢れたもので、チームで取り組んで作り上げるもので、クオリティを追求できるもので、またどこかでそれを発表(Exhibition)できるものです。

木工作品であったり、ポートレートであったり、芸術、音楽など形式は様々です。(必ずしも、Essential QuestionとProductは密接につながっている必要はありません)

例えば、ラテンアメリカのアートとレジスタンス(抵抗・反乱)をテーマにしたプロジェクトでは、最終的に同テーマについてトピックを選び、演劇や音楽で地元のシアターで講演する、といったProductになっていました。

【重要度★★★★☆】

プロジェクトの成否を分ける部分

・Program Launch(イントロダクション)

プロジェクトの初回に、このプロジェクトに生徒が興味をもつきっかけとなる授業が行われます。それは生徒にとって体験価値の高いものであったり、身近でとっつきやすいものであったり、好奇心を掻き立てられるものになっています。

例えば、食育をテーマにしたプロジェクトでは、実際に家から好きな果物を持ってきて、自由に組み合わせて味の違いを確かめてみたり、水質をテーマにしたプロジェクトでは実際に現地に足を運んで問題を目の当たりにしたりするところからプロジェクトは始まります。

「雪のカケラをいくつ積み上げると月にいける?」とか

・Core Content(学びの内容)

プロジェクトを通じて、「何について」「どんな方法で」学んでいくのか、です。科目と接続された学びの内容や、問いを深める内容を扱います。「学び方」も非常に重要で、フィールドワークやプレゼンテーション、ディスカッションなど多様な学習方法を駆使して、クラス全体で学びを深めていきます。

戦争をテーマにしたプロジェクトでは、1人がドイツの侵攻について先生役になり全体にプレゼンテーションを行い、生徒がどんどん手を上げて質問し、本人または助け舟の存在として先生が答えていき知識理解を深めるといった時間や、

Kahoot!というクイズアプリを使ってスコア競争をしながら心理学の知識の定着を確認していく、といった授業進行をしていました。

・Exhiibition(出展の場)

プロジェクトの最後には、作成したProductを発表します。発表の場は学内に閉じず、地域やコミュニティに開かれたものを使い、学校内に保護者や地域の人を呼び集めたり、地域の施設を使って発表を行います。

例えば、海とゴミ問題をテーマにしたプロジェクトであれば、海の家をオープンし、内装を周辺で集めたゴミでデザインし実際に店舗運営を行い地域の人を集客する、といったものです。最終発表までには何度も中間発表を構えても良く、複数回のFBができる構成にしておくと、振り返りやゴール設定を何度もできる利点があります。プロジェクトの流れを組むときには、このExhibitionから逆算して、「いつまでに、何ができるようになっていればいいか、何が理解できていればいいか」を考えていきます(インプットをいつにするか、経験をいつさせるか、順番は交互が良いか前半後半に寄せるのが良いか、など)。

【重要度★★★☆☆】

プロジェクトの効果を最大化させる部分

・Community Partners(地域の協力者)

社会、地域に接続する「学び方」「経験」「発表の場」を重視しているHTHのPBLにおいては、地域・社会の協力は不可欠になります。現地に直接足を運んで学んだり、アポを取ってインタビューを行ったり、専門家の力を借りたり、制作物を販売したり、地域の劇場を借りたり、様々な協力の形があります。プロジェクトの根幹に関わる部分は先生が協力者を予め確保し、生徒が自ら開拓して学びを深めていくこともあります。

先程のラテンアメリカとレジスタンスのプロジェクトであれば、

・TuYo Theatre(ラテン系アーティストを支援する劇場)

・Centro Cultural dee la Raza(ラテン系の文化を促進する文化センター)

・Latinx Film Festival(ラテン系の映画祭)

・Imagine Brave Spaces theatre(ラテン系の執筆サークル)

・Many theatre artists, muralists, as interview subjects

がパートナーになっていますね。

・Assessment(評価)

プロジェクトを通して、生徒たちは「Knowledge(知識)」「Skill(能力/ソフトスキル)」の2面を評価されます。評価は常に生徒がインターネット上で「現在時点の評価」を見ることができるようになっており、何をしていけば良い成績につながるのかがわかるようになっています。

HTHでは「Assessing(評価)」と「Grading(成績)」を明確に分けており、評価は成績とイコールではない、評価はあくまで個人にFBを行い、本人の成長した点、もっと成長できる点を明確にできるもの、と位置づけています。現時点の評価を常に見える化することで、最終的なGradingのタイミングになっても納得感を持つことができる、という考えに立っています。

・Critique & Revision(批評)

日本でいうと「批評」はネガティブコメントを想起しがちですが、ここでいう「批評」というのは、「どうやったらもっと良いものが作れるか」ということに対して、ピュアにディスカッション、意見出しをしていく、という意味合いです。

以上9点を考え抜いてPBLを組み上げ、実践していくというのがHTHのやり方です。

改めて、どれも非常に重要なのですが、探究活動の改善点を探すときはこの9項目を上から確認をしていくことで、より良いものにつながっていくかと思います。

マイプロジェクトの文脈においても、生徒が設定するEssential QuestionとProductを特に注視するところから、学びの深い探究につながるという意味では、テーマが決まった状態か、一緒に作るかの違いだと感じました。

次回は、今回私がめちゃくちゃ学びになった、「PBLの磨き込み方」についてご紹介します。あらゆるクリエイティブなものづくりに共通するノウハウです!

長文にお付き合いいただき、ありがとうございました!