ネットの怪談『曽利29号』とその実物 ~半人半妖は私達の前世の姿か?~

過ごし易い季節になりました^^。今回は、前回の記事「ネットの怪談『曽利29号』とその実物 ~人は変容を遂げるのか?~」の続編になります。

前回記事はこちら(↓)。多くの方にお読み頂きありがとうございます!

『メデューサ』を求めて

ネットの短編怪談『曽利29号』の真偽を突き止めるべく、八ヶ岳の麓・井戸尻考古館までやって来た十和田家。

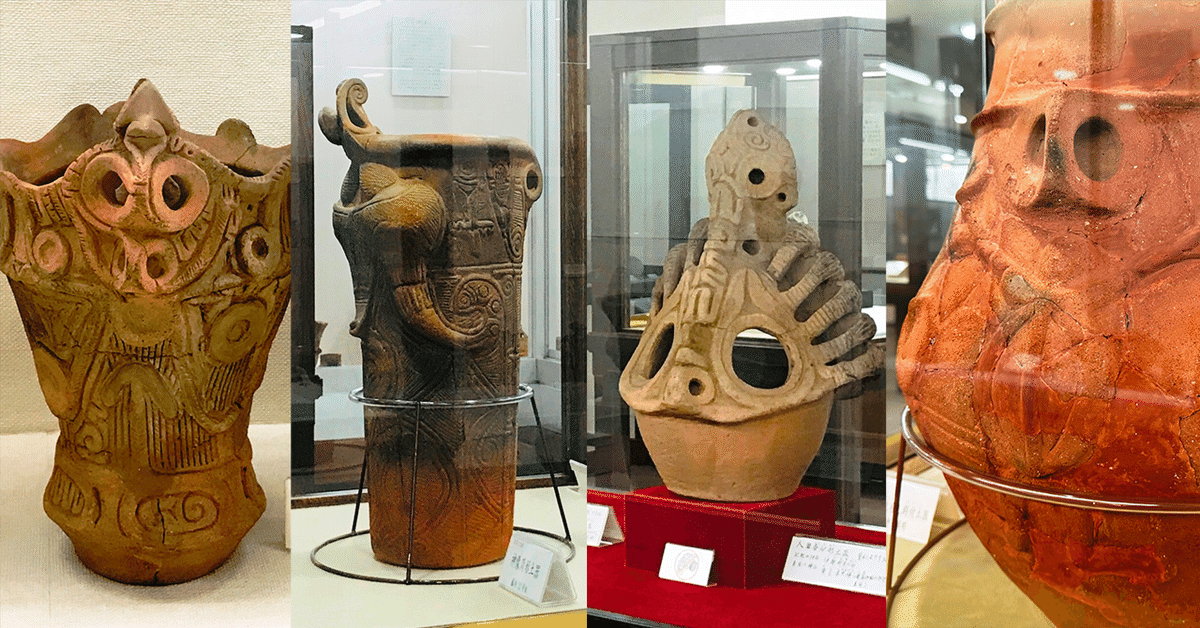

館内に展示された縄文中期の土器の数々。素晴らしい独創的なデザインに魅了され、「まだ帰りたくない~!」と後ろ髪を引かれつつも、

『曽利29号』こと『縄文のメデューサ』のレプリカ入手のミッションを遂げねばなりません。

受付に戻ってお土産品をチェック。

…ありませんでした!(;_;)

(前回の記事でも書きましたが)井戸尻考古館の目玉品(推し土器!?)は、『縄文のメデューサ』以外にも、

『神像筒形土器』『始祖女神像』『蛇を戴く土偶』(いずれも重要文化財)、そして『水煙渦巻文深鉢』(県宝)等々、ボリューム満載。

『メデューサ』は土産品として商品化されるには残念ながらプライオリティが低かったのです。

(受付の方にお尋ねしても「『縄文のメデューサ』のレプリカの販売はない」とのこと)

片面しか写っていない…

つまり怪談『曽利29号』の筆者は、少なくとも『メデューサ』のレプリカを井戸尻考古館では入手していない、ということが判明しました。

(ではどこで入手したのか?あるいは話自体がフィクションなのか?)

曽利29号住居跡

受付の女性に別の質問をしてみました。

「あの~、曽利遺跡は、どこにあったのでしょうか?」

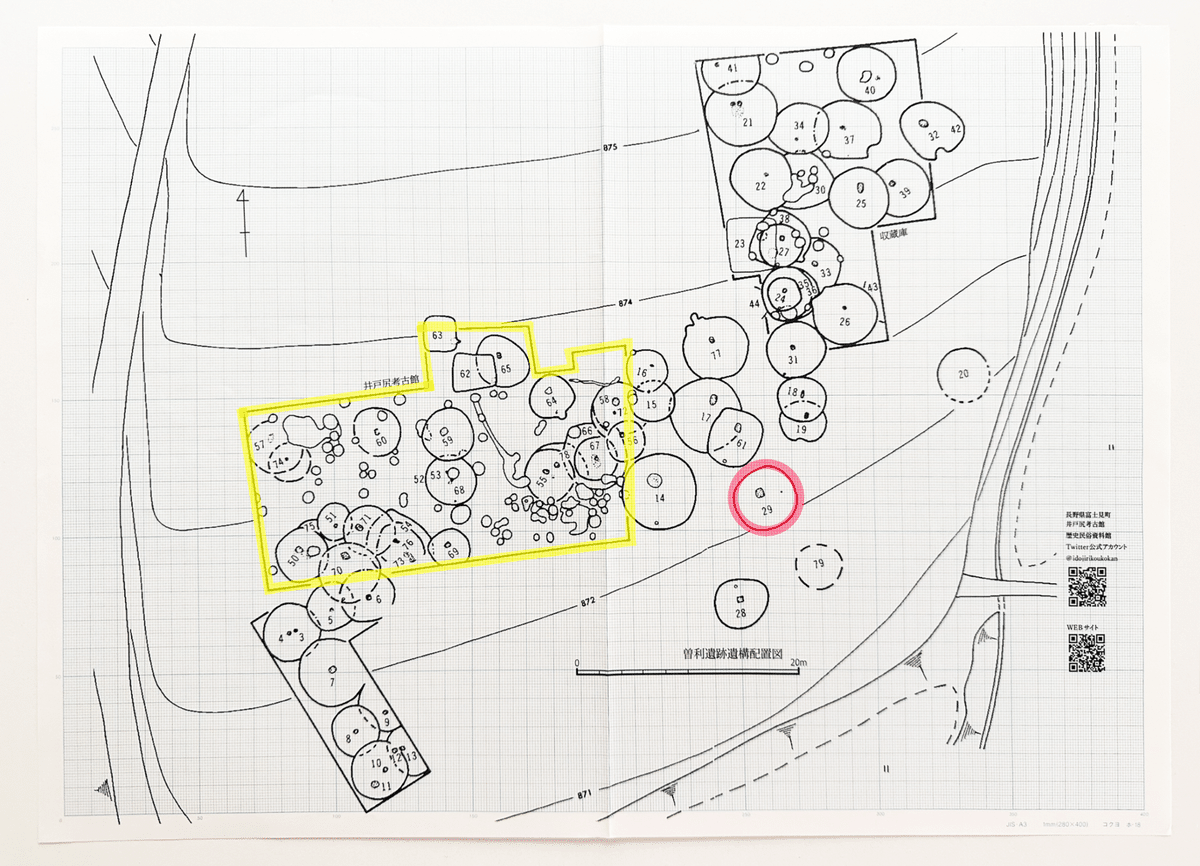

「はい、曽利遺跡はいま当館が建っている、ここにあったんですよ」

「え!そうなんですか!」

そんなことも知らなかった(←調べて来んかいっ)

(言い訳)

「ということは、曽利遺跡の29号住居跡は、どの辺りでしょうか?」

「少々お待ち下さい」

女性に代わって作業服姿の男性スタッフさんが応対して下さいました。

「実は今、当館のツイッター(X)をフォローして頂くと、住居跡を記したMAPのブックカバーを差し上げているんですよ」

とのことで、私の家族が早速フォローし、ちょっとマニアックなブックカバーをゲット。ありがとうございました。(^^♪

これによると曽利29号住居跡は、井戸尻考古館の建物の南東東辺り。

現在は陽石と2つの道祖神像が鎮座するこの辺りでしょうか。

ここから『メデューサ』は出土したのですね。感慨深い~。

では、この後も『メデューサ』のレプリカを求めて他の考古館にも当たってみましょう。

そちらにも一度見てみたかったたいへん有名な土偶があるので。

茅野市尖石縄文考古館

|尖石《とがりいし》縄文考古館は建物が新しいですね(こちらは市営なんですね)。

入館料は、大人500円、高校生300円、小中学生200円。では入館。

国宝「縄文のビーナス」

美しいですねー!(しかしどうしても撮影者がガラスに写り込んでしまう)

国宝「仮面の女神」

三角頭が「男性」なら逆三角頭は「女性」を表していますね。

こちらの考古館でも、先の井戸尻考古館で数多く見られた「双眼」の装飾等、この地方一帯で発掘される独特なデザインの土偶や土器が沢山展示されていました。

ところでこちらの考古館にも以前あの方がいらしてましたね。

(前回のおさらい)

関暁夫さんは番組の中で、

人類と宇宙由来の生命体との遺伝子レベルの融合による「人類ハイブリッド化説」(でいいのかな?)を提唱していました。

少なくとも現代の一般人レベルの単なる想像力だけでは、とうてい作れないデザインの出土品、そんな気がするのは私だけでしょうか?

岡本太郎氏をはじめ近現代のアーティストたちは、はるか古代の縄文のアーティストたちが残した遺物の中から、多くを学んでいるようです。

『メデューサ』はいずこ?

尖石縄文考古館は喫茶コーナーほかミュージアムショップもかなりの充実!(国宝を有するからか?市営のなせる技か?)

国宝の土偶2躯のレプリカも販売されていました。

しかし売られているのはこの館由来の土産品のみ。他館に関連したグッズの販売はない模様。残念。

『メデューサ』よ、貴女はどこにおいでんさるん?(←十和田は疲れると中国地方の言葉を発します)

こちらは黒耀石体験ミュージアム。

ちょっと簡素な作りの『メデューサ』発見!しかしこちらは売り物ではなくディスプレイ。

白樺湖のお土産屋にて、土産物の縄文土器が。

もしかしたら『メデューサ』もかつてはこんな形で売られていたのか?

結局、『縄文のメデューサ』のレプリカは、入手できませんでした!

ここで諦めるのか?いや、残る手は1つ。これはもう自分で作らにゃ~おえん。(←十和田は疲れると横溝正史の世界に入ります)

怪談『曽利29号』の真偽は…

結論になります。

ネットの怪談『曽利29号』、この筆者が信州の土産屋で偶然『縄文のメデューサ』のレプリカを入手しない限り、この怪談話は成立しません。

(個人的には真実の可能性は低いかと…)

※もし「土産屋で『メデューサ』のレプリカ買って持ってるよ」という方、いらっしゃればコメント願います。

「縄文人=ヘビ信仰」とは良く知られています。

しかしヘビにも色々あります。ウミヘビ、ノヅチ、ツチノコ、ヤマタノオロチ、地母神「キ」…等々。

筆者が本当に井戸尻考古館へ足を運んでいたなら、曽利式土器の装飾がヘビのほか、カエル、ナメクジ、貝、タコ…等々、多くの水棲生物が刻まれていることに気付いたことでしょう。

もしフィクションであったなら、ストーリー中の怪異に「ミヅチ」をアピールしていれば、曽利遺跡の考古学検証と合致して良かったかもしれません(…などと他人の作品をディスってはいけません)。

ネットに匿名でフィクションの怪談話を書く人は、きっと大勢いるでしょう。

それは悪いことではありません。読みたい人、朗読を聴きたい人、それなりに需要がある今日です。

目に見えない世界に関心を寄せる人が多いというのは、本来の日本人らしさに戻りつつあるのかな、と思ったりもします。

もし『縄文のメデューサ』の魅力に取りつかれたなら?無数のヘビたちに私たちの想像力が掻き立てられたなら?

何か物語の1つでも書いてみようという気にさせられるのではないでしょうか?(石にされる前に)

想像は「テレパシー」なのか?

私達の文明は想像により創造することで発展し進化を遂げます。

では私達の「想像力」とは一体どこから来るのでしょう?

私達は自発的に想像していると思っていますが、実際にはそうではなく、ほとんど無意識下でどこか遠い時空の何者かとリンクし、情報を得ているとしたらどうでしょう?

つまり全ての人間は無意識的にテレパシーの能力を発動させているのではないか?というお話です。

(あんたアタマおかしんちゃう?なお話です)

テレパシーの相手は遠い過去や未来の人物であったり、あの世の祖先だったり宇宙人だったり、前世や来世やパラレルワールドにいる自分自身であったり、動物、物、精霊、妖怪、時には5次元・6次元から11次元、いやそれ以上の次元にいる神のような存在であったり…。

自分がそのとき最も繋がり易い相手と繋がるWi-Fiのような仕組みです。

(なので悪魔や疫病神と繋がらないよう要注意)

そしてこのテレパシー能力を有意識で、しかも接続する相手をコントロールできるのが、かつての縄文人だったのではないでしょうか?

つまり彼らは「直接目で見た」モノを作ったのではなく、「頭の中で視た」モノを作った可能性は、ないでしょうか?

(現在それができるのはごく少数の霊能者や、修行を積んだ高僧など、僅かに限られてしまいました)

関さんの「人類&宇宙生命ハイブリッド化説」

十和田の「次元時空超越テレパス説」

さあ、どちらを信じますか?(笑)

いっそのこと両方を組み合わせて

「ハイブリッド化して異次元に行った人類との時空超越テレパシー交流説」

でもいいかもしれない。

信じるか信じないかは、あなた次第!

**********

……と、ここで筆を置いても良かったかもしれない。

もう1度『メデューサ』に会いたくなってしまった。

調べてみたところ、井戸尻考古館では毎年「収穫祭」が行われている模様。

折しもオリオン座流星群が来ている。

これは行かなければ…!

行った!

空気が美味い。そして山々からの雄大なパワー!

再度ここを訪れたまさに「収穫」は大きかった。

収穫祭

朝から賑わってますね。会場では貫頭衣の無料レンタルや、地元の農産物、手工芸品のブースがずらり。

野焼き

縄文時代と同じ方法で、形成して乾燥させた土器を焼いていきます。

いきなり火にくべると割れてしまうので少しずつ火に近づけるようです。

収穫体験

縄文農耕説を体当たりで実証する井戸尻式ストロングスタイル。アワやヒエなど石のナイフで収穫するみたい。

縄文野点

井戸尻の野草茶と、黒米と小豆のお菓子が頂けます。天気に恵まれた屋外でマッタリ~。

雅楽演奏

地元の方々による雅やかな演奏。縄文時代からは随分後の時代に完成された音楽スタイルですが、お祝いや神事に奏でられる音色は今日まで引き継がれていますね。

神話再現

ツクヨミがトヨウケヒメをブッ○したことにより、彼女の体から様々な農作物が生まれました。

(女性型の土偶を壊す慣習の起源とする考古館のストロング解釈)

この逸話が何を示すのか?さっぱり分かりません。唯一分かっているのは

地球が人間にとって上手く出来すぎていることでしょうか。

いずれにせよ日唐戦争後に編纂された国史からも除外できなかった貴重なエピソードであることは確かです。

くく舞

宗教ではありま…宗教です。縄文時代の。

半人半蛙、3本指のくく(蛙)の舞。皆さんもご一緒に。

松原タニシさん

「事故物件住みます芸人」…身をもって怪異を体験する元祖の方。まさかここでお会いできるとは(笑)

この日の夜、近くのお店でタニシさんのトークイベントが開催。

お誘い頂いたのですが既に40人の定員に達していて参加できず…残念。

○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○

井戸尻考古館(収穫祭の日は入館無料)

久々にやって参りました。うれしい!!

前回撮り忘れた写真も撮っておこう。

そして『メデューサ』さん、お久しぶりです。ご機嫌はいかがでしょうか?(笑)

イザナミとヨモツオオカミ

前回の記事では書かなかったので(先入観を持たれてもいけないかと)、今回は書いておきます。

「曽利29号」こと「人面香炉型土器」(又の名を『縄文のメデューサ』)

写真左側の「表の顔」は、胎内に火の神カグツチを宿したイザナミノミコト、

土器の反対面である写真右側、まさしく「裏の顔」は黄泉の国へ行ってしまったその後のイザナミ、またの名をヨモツオオカミであるとする、考古館側の解釈です。

地上に数多の神々を産んだ女神の「生前の顔」と「シ後の顔」が香炉にデザインされている訳ですね。

日本神話では黄泉の国へ旅立ったイザナミを夫のイザナギが追うも、再会したイザナミは醜い姿に…!

ギリシャ神話では冥界の人となった妻エウリュディケを夫のオルフェウスが追います。

両者のストーリーの酷似は有名ですが、あの「白雪姫」にも共通部分があると言われています。

白雪姫(イザナミ)は、継母(イザナギ)から「紐」「櫛」「フルーツ」の順で3度の攻撃を受けます。

「昨日の友は今日の敵?」かつての友好国だった相手国に核戦争でも仕掛けられたのでしょうか?(十和田説です、と一応書いておきます)

この物語が何を伝えようとしているのか?今ではすっかり忘れられてしまいました。

日本神話は昔、大陸から伝わった伝説を元に作られたのだと、歴史の教科書を信じる人は言うでしょう。

(教科書で言うところの)弥生人が稲作を伝えたのと同様に日本へ伝搬したのだと説明づけるでしょう。

しかしそうではなく、日本神話は数千年前からの縄文人たちの信仰であり、儀式や日常生活に結びついて彼らは暮らしていたとする、

井戸尻考古館の世界中の歴史の教科書ひっくり返し解釈です。

『縄文のメデューサ』が作られたのは紀元前2000年。

当時すでにあった縄文人の多神教信仰や文化、哲学、それらが古代ギリシャにまで影響を与えたとも考えられる説です。

(それが長野の山奥で日夜研究されているのです。…と聞いたら皆さんも行きたくなったでしょう?)

「縄文文明」…その言葉が教科書に載るのは、私が黄泉へ行く前か?後か?

(提唱者がいなければ十和田説ってことで)

左右「非」対称にカギがある?

『縄文のメデューサ』さんに再びお目に掛かれて光栄です。前回よりもじっくり拝見し、気付いたことがありました。

これだけ左右対称に作られているのに、一部に非対称な装飾があるのです。

(十和田は田中基氏の著書が未読で既に検証されているのかもしれませんが)、その一つは縄文土器のシンボルとも言える渦巻文様です。

渦巻は一つだけ装飾した場合、どうしても左右対称には描けません。

土器(あるいは土偶)の中心に描いても、結局のところ「左右対称ルール」から外れてしまうのです。

また、渦巻が施された場所と対称位置に装飾される渦巻は、最初に描いた渦巻とは反対巻きになっていなければ、やはり「左右対称ルール」から外れます。

ではどうしてそこに渦巻を刻みたかったのか?

そうするより他にない理由があったのではないでしょうか。

十和田が左右「非」対称にこだわる理由は、そこにメッセージ性が強く表現されていると思ったからです。

『メデューサ』では渦巻が施された場所と対称になる位置に、渦巻ではなく全く別の模様が刻まれています。

(ご興味ある方は是非、実物を見て左右「非」対称の装飾を見つけて下さい)

十和田の考えですが、これは2つの模様で1つの意味を成すのではないかと思った次第です。

つまり文字の役割です。ペトログリフに近いかな?

その文字がどんな意味を持つのか、実は何となく予想がついているのですが、

いつか専門家の方にお話してみたいと思います。

(たぶん鼻であしらわれますねー)

○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○

丸い暮らしをしていたはずが…

さて収穫祭もすっかり終盤。こうして屋外で知らない人とも楽しく過ごすうちに、ある考えが頭をよぎりました。

「うちの自宅、塀、いらなくない?」

実は外構工事をそろそろやろうと考えていたのですが…「縄文時代の集落に塀なんかないじゃないか」と。

せっかくご近所とも仲良くしているのに、わざわざ塀を作る必要はないのかもしれません。

そして私が生活に取り入れている風水について。これも四角く囲った家の中に自然の「氣」を取り入れるのが目的であり、

自然と共に丸い家に暮らす縄文人には必要なかったんだなぁ…と。

今の日本人は「四角く暮らす」悪い魔法にかけられているらしい。

縄文人のように「丸く暮らす」ことができればずっとラクに楽しく生きられるに違いない。

半人半妖は私達の前世なのか?

「縄文大好き!」とおっしゃるご婦人と少しお話させて頂きました。

「うちの家族旅行も昨年は三内丸山遺跡だったんですよ~」等々。

するとご婦人はこんなことをおっしゃられたのです。

「そういう場所で会う人って、前にも会った人だったりしませんか?」

私は「○○遺跡で会った人が後日△△博物館にもいた」という意味か?とそのとき思ったのですが、

少し後になって彼女の言葉がそうではなかったことに気付きました。

それは収穫祭を写した写真を見ていたときです。

そこに写っている人、全員の顔がなんとなく似ていると言うか、共通するモノを感じるな…と。

全員「縄文人顔」ならぬ「アトランティス顔」ですかね~?直感です。なので説明を求められても何のレスポンスできません。

十和田は前世記憶を残念ながら所持していません。が、もしかしたら前前前世は…水棲人間だったかも?

信州の縄文土器に刻まれた水棲生物は、もしかしたら私達のさらに遠い過去の姿だったのかもしれません。

あとがき …日本を選んで生まれた証拠

今回の旅でも沢山の土産と多くの気付き、そして素晴らしい人々とのご縁を頂き、良い旅行だったなぁ~。来て良かったなぁ~。

天気に恵まれた週末で、帰り道は大渋滞。でも羽衣をまとった富士山にゆっくり見送られるとは、大感激です!!

もし皆さんが「富士山の美しい姿を見ただけで、泣ける~!!」ということならば、きっとそれが日本に恋焦がれ、日本を選んで生まれてきた何よりの証拠でしょう。

「教科書に書かれたこと」よりも、言葉では上手く説明できない、でも確実に存在する、そんな私たちの感性こそ、何よりも大切なのではないでしょうか。

今回も長々と書いてしまいました。

お読み頂き、ありがとうございました(^_-)-☆