横断エンジニア組織で、チーム内コミュニケーションを活性化するために実践したこと

こんにちは。ラクス フロントエンドチームの松本です。

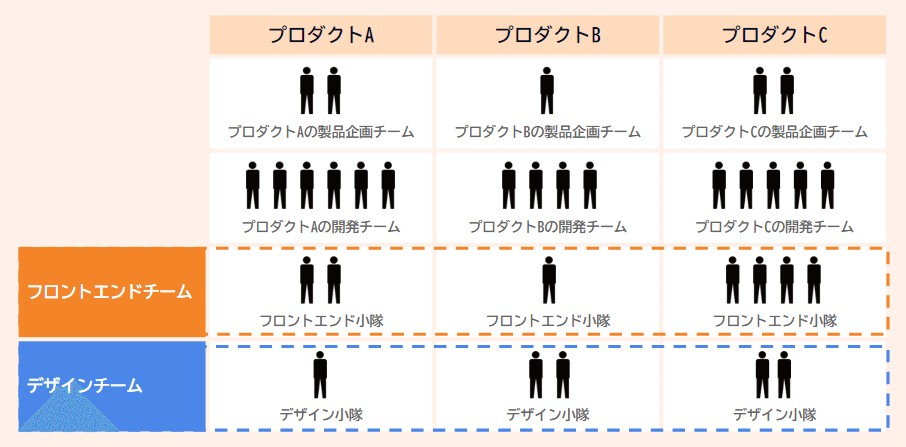

私は2021年にラクスに入社し、複数のプロダクトのフロントエンド開発を横断的に担うフロントエンドチームにジョインしました。

入社当時のチーム人数は7名と少なく、まだ全体での議論が成立する範囲内かつ、個人間のコミュニケーションも適度にありました。しかし3年経った現在は7名⇒17名へと組織は拡大、全体会議から小隊会議が中心となり、やがて異なるプロダクト担当者同士のコミュニケーションは希薄に…

組織がスケールすることは喜ばしいことである一方で、横断組織にとっては思わぬ弊害を伴うことを痛感した3年でもありました。

本記事では、

①横断組織の横の繋がりの重要性を認識したうえで

②コミュニケーション活性化のために取り組んでいること、

③そこで得られた効果

について紹介します。

①横断組織の「横の繋がり」の重要性

もともとのフロントエンドチームの役割としては、急速に進むフロントエンド開発の高度化に適応し、各プロダクト開発の生産性を向上することが主な役割でした。

そこから3年が経ち、幣チームはラクスの7つのプロダクトでその役割を全うし、各プロダクトにアサインされた小隊・個人の努力によって、もともとの役割を一定果たせている状態になりました。

しかし、この成長は同時に新たな課題を浮き彫りにしました。各プロダクトに特化した小隊ごとに独自の知見やスキルが深化する一方で、チームの規模が拡大し、小隊を超えた全体としてのコミュニケーションは希薄化していきました。各小隊が培った貴重な知識や経験が、チーム全体で共有される機会が少なく、チーム全体としての成長機会を見逃している可能性がありました。

フロントエンドチーム全体の生産性向上やイノベーションの促進にとって、非常にもったいない機会損失であると強く認識し、コミュニケーション活性化に向けた新たな取り組みを始めました。

②コミュニケーション活性化のための取り組み

1. 取り組み内容(チームLT会の定期開催)

チームメンバー全員が積極的に知識・経験を発信し、その内容について皆で共有・深堀りできる場を定期的に設けることが得策と考え、今年1月からチームLT(ライトニングトーク)会をスタートしました。

ライトニングトーク(Lightning Talk)

短い時間(5分程度)でアイデアや技術、知識などを手短かに発表する形式のプレゼンテーション

2. 実施要綱

LT会と聞くと、「準備が大変」「話すことないし・・・」等の発信側の負担が付き物です。フロントエンドチームのチームLT会ではそこを払拭しつつ、定期的なコミュニケーションを継続するために、あえて緩くライトなルールで取り組んでいます。

■開催頻度

隔週開催、1時間

■LT会の流れ

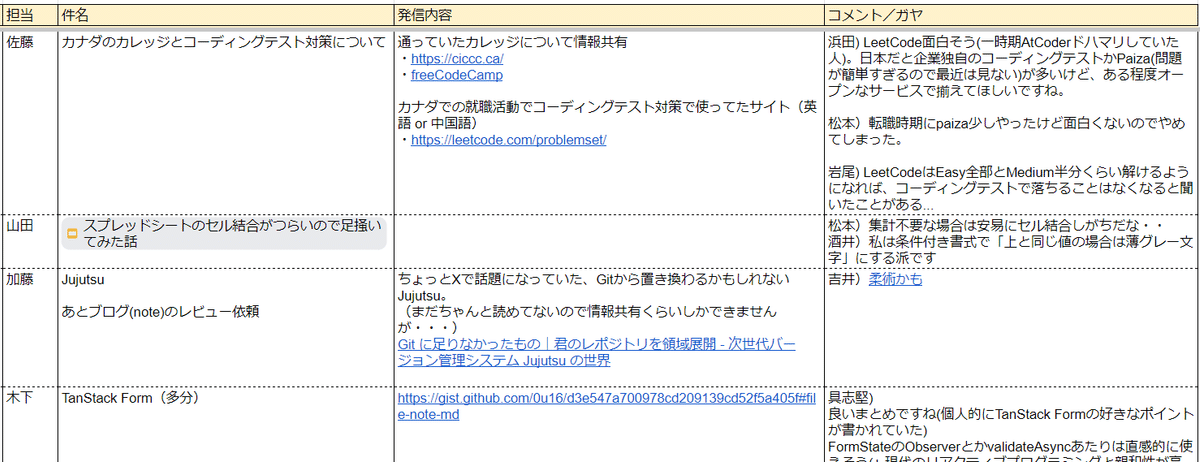

当日までの準備)発信内容の事前起票/事前コメント

当日)1人目発表 → 質疑応答 → 2人目発表 → 質疑応答 → (…)

■発信ルール/持ち回り頻度

LT会3回につき1回は必ず発信(6週に1回)

※発信は持ち回りで担当するものとし、過度な負荷は避ける

■発信ルール/持ち時間

8分(質疑応答含む)

■発信ルール/発信内容

・技術ネタ(フロントエンド・UI/UX等なんでもOK)

・プロジェクト管理系のテーマ

・自身の経験/前職に基づく話

・現在の開発プロジェクトでの悩み相談 等

※業務に紐づく内容であれば基本自由

■発信ルール/資料準備

原則不要、スライド準備してもOK

※発信内容が決まっていればOK。外部の参考記事や、社内の技術資料を画面共有する程度等

予め発信内容を事前起票するルールになっているので、聞き手側も発信内容のイメージがしやすく、気になることを事前に「コメント/ガヤ」しておくことで、議論の活発化に繋がっています。

3. 実際の風景と参加メンバーの声

エンジニア組織が自由に出入り可能なフリースペースで開催しています。オープンな空間で開催することで、他部署からの飛び入り参加/見学も期待でき、さらなるコラボレーションが生まれる可能性も。

計4回のチームLT会を終え、チームメンバーに実施した感想を聞いてみました。

Aさん)

異なるプロダクトを跨いで技術的な相談できる場所ができて良かった。同様の技術スタックを用いているケースはあるので、チーム全体で知見を高めて共有できる状態になると嬉しい。

Bさん)

発信内容が三者三様で、1時間が濃い。おもろい。

Cさん)

他の人がスライドを用意していると、発表に見劣りが出るので「自分もスライド作らなきゃ…」と少しプレッシャーはある。

ポジティブな意見は素直に受け止めつつ、Cさんの意見のようにメンバーが負担と感じている面については運営改善していきたいと思います。

③得られた効果(期待できそうな効果)

この記事の執筆時点では、実施回数が4回と決して多くはないですが、取り組みを始めて得られた効果と、今後期待できそうな効果が見えてきました。

1. 多角的なアイデア交換/知見共有

担当プロダクトやバックグラウンド(新卒・中途入社、メンバー・リーダー等)が異なるメンバーが集まることで、多角的なアイデア/知見を毎度発信できています。

実際の発信内容

・「最新技術のトレンドについて」

・「業務で困った点とそれを改善した話」

・「オブジェクト指向UIデザインを考えた件」

・「スプレッドシートでのタスク管理手法」

等、あえてテーマを規制しないことで、聞き手の満足度も高い状態を作れています。

また、発信後の質疑応答についても多角的に質問や意見が飛び交い、闊達な意見交換ができる場にもなっています。まさに、狙い通り(コミュニケーションの活性化)の効果が出ていると言えます。

2. 開発面の問題解決

「今開発で困っている点」等で発信すると、他プロダクトで同様のスキルセットを有するメンバーが「プロダクトAではこうしています。こうすることで…」と、問題解決に向けた助言や提案をする場面も見られます。

小隊を超えてチーム全体に対して問題を投げかけることで、「横の繋がり」で問題解決する機会が増えていくことが、今後も期待できそうです。

3. 人材の流動性

情報発信が定期的に行われることで、各メンバーのスキルセット/経験が見えてきます。

フロントエンドチームは横断組織なので、プロジェクトや開発案件毎に人員調整を求められることも少なくないです。チームLT会を通してメンバーのスキルや特性を把握することで、流動的な配置転換をするための検討材料にもなり得ると期待しています。

4. 思わぬ副産物も・・!?

ラクスでは情報発信イベントの主催や、外部イベントでの登壇を積極的に取り組んでいます。我々フロントエンドチームもフロントエンドTechCafeという技術イベントを主催していますが、チーム内LT会が外部発信の練習になったり、ブラッシュアップする機会になっていたりもします。

おわりに

今回はフロントエンドチームが、コミュニケーション活性化のために取り組んでいる「チームLT会」について紹介しました。今後も横断エンジニア組織として、プロダクト開発での役割を全うしつつ、「横の繋がり」を強化してより一層チームの成長に繋がる施策に取り組んでいきたいと思います。

また、今後「チームLT会」での発信内容については、noteにて随時投稿予定です。技術テーマやプロジェクト管理系のテーマ等、バリエーションに富んだ発信に乞うご期待ください。

ラクスでは、エンジニア・デザイナーの中途採用を積極的に行っています。ご興味ありましたら是非ご確認をお願いします。

採用情報

https://career-recruit.rakus.co.jp/engineer_jobs/frontend_tokyo/

https://career-recruit.rakus.co.jp/career_engineer/