No.22 面河村章にはどんな想いが込められているのか?

皆さまこんにちは。標高が高い面河出身にもかかわらず、とんでもなく寒がりな面河地区・地域おこし協力隊のくわなです。

前回は秋の地方祭に乗じて、面河地区の各神社がいつ頃創建されたのかを新しい順に追っていきました。

(前回の記事はこちらから↓)

昨年の地方祭は雪が降りとても寒い日でしたが、今年は天候にも恵まれ、予定通り開催することのできた地域が多かったようです。

渋草地区では獅子舞も復活し、本組地区では昨年披露できなかった曲も披露することができました。そちらの曲では、くわなが獅子舞の頭を担当させていただいたのですが、また一つ面河の伝統を残すことができたのではないかと思います。

さて今回は2024年最後の記事。

一体何の話題で描こうか……と面河村誌を眺めていたのですが、なかなかいいテーマが浮かびません。

あれこれ悩みながらふと面河村誌の表紙に目をやると……

背表紙に金色で書かれたタイトル以外にはこちらのマークがあるのみの、かなりシンプルな構成

(令和6年12月撮影)

デボス加工(凹凸表現)で描かれた旧面河村の村章があるではありませんか!!!!!

こちらの村章、面河村時代を生きた方は必ずと言っていいほど目にしたことがあるかと思います。そして、そのマークに込められた意味も記憶している方も多いはず……と思いこんでいたのですが、すでに閉村から20年が経過し、特に若い世代の方にとってはほとんど馴染みのないもの。

そこで今回は、こちらの面河村章を改めてじっくりと見ていきたいと思います。年末最後のトピックとして、ゆるりとお楽しみください。

面河村章の誕生

面河村章が誕生したのは昭和9年の面河村改称時……ではなく、そこから40年経った昭和49年(1974年)3月1日です。今年で誕生50周年を迎えていたのですね!

この日、面河村村名改称40周年記念式が面河中学校の講堂にて開催されており、その式典内で面河村民の歌と共に発表されたのが、この面河村章となります。

閉村記念誌「刻を超えて」に掲載されている当時の写真を見ると、さっそく面河村章を描いた旗が日本国旗の横に飾られており、村の新たな出発を物語っているようにも感じられます。

(現在使用しているこちらの画像の詳細は(※1)へ)

面河村章の構成

ここからは、面河村章に込められた意味を掘り下げていきます。ひらがなの「お」がメインモチーフになっていることは有名……というか見ての通りなのですが、実は各部に細かな意味が込められているのです。

せっかくの機会ですので、それらを一つづつ掘り下げていきましょう。

面河の「お」

まずは何といっても全体のモチーフとなっている「お」。

言わずもがな、面河村(おもごむら)の頭文字である”お”から採用されています。すでに知っている方も、やはり”お”の印象が強いのではないでしょうか?日ごろの会話の中でも「面河村章」と呼ぶより、「”お”のマーク」と呼ぶ方が多くの方に伝わります笑

そびえる山々

続いては各部のモチーフを見ていきます。まずは中央の三角形から。

こちらは面河の「高くそびえる山」を表現しているそうです。西日本の最高峰である石鎚山が真っ先に想起されますが、他にも石墨山や堂ヶ森、面河山など西日本の中ではかなり高い山々が連なる面河地区。あえてどの山と断定しないことで、それぞれの地域で大切にしている山をないがしろにしない意図があった……のかもしれませんね。

ちなみに参考にした2003村政要覧では「中央の柱」と表現されています。山で過ごす日常が、住民の柱になっていることを表したかった気持ちもあったのかもしれません。

こちらの石墨山も標高1456.0mの高さを誇る

(令和6年7月撮影)

面河川と割石川

続いては両側の丸み部分。こちらは面河地区に流れる「面河川」と「割石川(われいしがわ)」を表現しています。

厳密には割石川も面河川の支流に当たるのですが、面河地区のほとんどの集落がこの2本の川沿い、もしくはそれぞれの支流沿いに形成されています。(※2)

前回の記事でも触れたように、面河地区には1300年前には人が住んでいたとされています。その頃から人々の暮らしを支えてきた2本の川がモチーフに取り入れられるのは、必然とも言えるでしょう。

写っているのはほとんど面河川で、手前側が割石川となる

(令和6年9月撮影)

村の木・モミジ

続いては”お”の点にあたるこの部分。

一見すると星マーク☆に見えないこともないですが、こちらのモチーフは「モミジ」となっています。

現在も面河地区各所に植えられており、秋になると美しい紅葉を魅せてくれるモミジたち。面河村章が制定された7年後の昭和56年(1981年)には、面河村のシンボルとして村の木にも選ばれています。

まだ村の木としては選定されていなかったものの、観光の代名詞として採用されたようで、村名改称50周年記念誌「面河の歩み」でも観光行政を象徴している旨が記載されています。

村章が制定された年は、観光客数がピークに達した直後とされていますが、面河村が観光業に懸けていた熱意が改めて伝わってきますし、その代名詞を担ったモミジに託された思いも強かったことが伺えます。

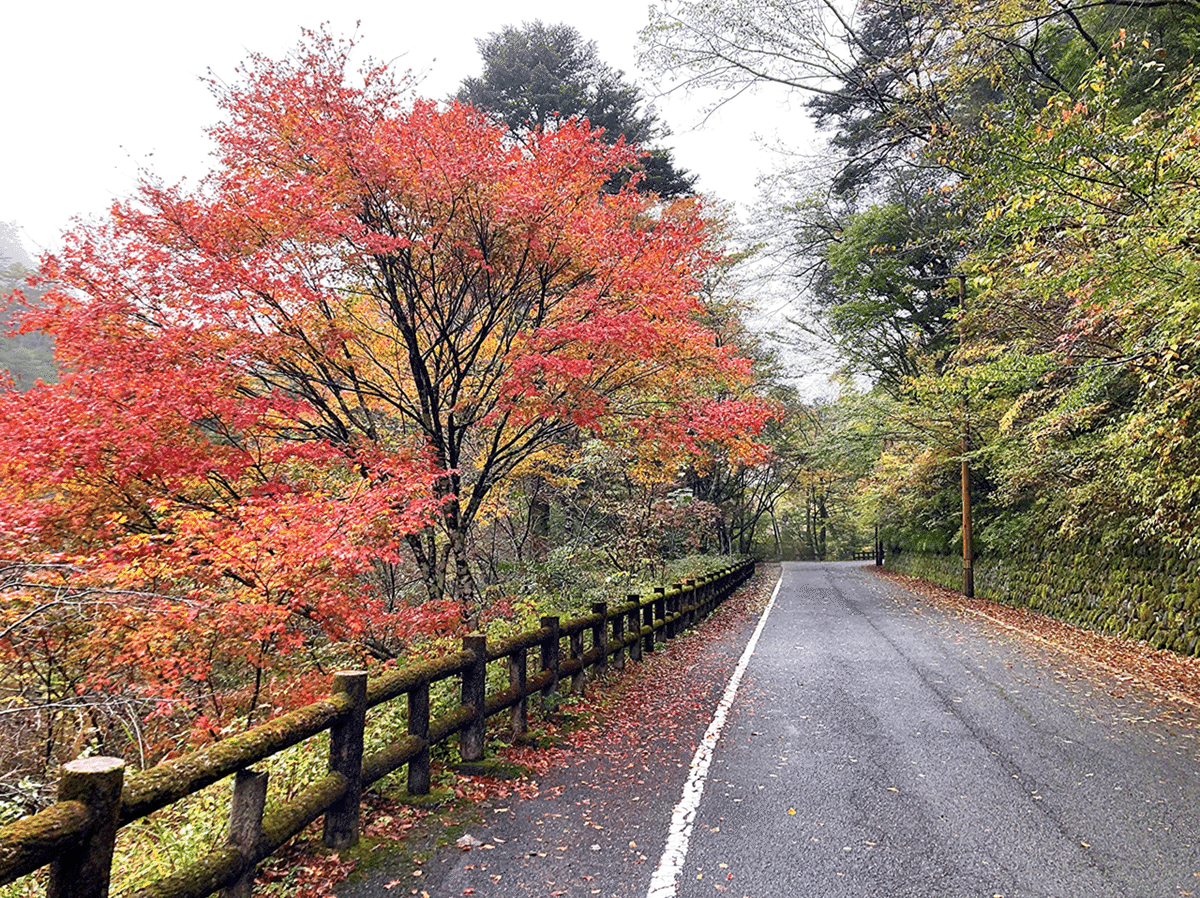

秋になるとメインの観光地だけでなく、その道中でも紅葉を楽しむことができる

(令和6年11月撮影)

二枚の翼

最後に紹介するのはこちら。面河の歩みでは「鋭角の鳥の翼」、2003村政要覧では「横に力強く広がった翼」と書かれています。表現こそ違いますが、翼がモチーフであることは間違いないようです。

この翼にはふるさと・郷土の飛躍と発展という意味が込められており、当時の住民たちの郷土愛が最も感じられる部分かと思います。

既に人口的にはピーク時から半減しており、村おこしが叫ばれるようになっていた昭和40年代。空にはばたく2枚の翼は、未来で輝く面河の姿をイメージしていたのでしょう。(※3)

面河村章の今

ここまで紹介してきた面河村章ですが、残念ながら久万高原町へと合併したことによりその役目を一度終えています。一部の看板や古い資料などでは目にする機会もありましたが、次第にその機会も減っていくこととなりました。面河村時代に住民センターへ掲げられていたマークも、現在は久万高原町の町章に取り換えられています。

ところが平成30年(2018年)に小さな拠点づくりの一環として、面河地区地域運営協議会が誕生。

そのシンボルマークとして、かつて様々な願いが込められた面河村章が採用されたのです。

これによって再び日の目を見ることとなった面河村章は、令和6年の現在も大活躍しています。

左右にかつての旗を設置した他、横断幕にも取り入れた

中央のモニュメントは、旧面河村村議会の議場に飾られていたものである

(令和6年5月撮影)

まとめ

今回は、50年間面河のシンボルとして活躍してきた面河村章について見てきましたがいかがだったでしょうか?

面河村章が発表された、改称40周年の式典中、当時の中川鬼子太郎村長は「現在では年間80万人の観光客を迎えるようになっており、今後は観光立村も目指す文化的環境整備で、住みよい豊かな村づくりを行いたい。」と語っています。

当時の世相も物語っている一言ですが、観光が面河地区の武器になること、環境保全とのバランスが要となることなど、現在にも通じる部分が多くあるなと感じます。

これからもこのシンボルマークを背に、当時の願いも受け止めながら、面河地区をより盛り上げていけるよう頑張っていきたいなと思います。

それでは今回はこのあたりで。

皆さま、よいお年をお迎えください。

集落支援員の方からご厚意でいただいたもの

(令和6年12月撮影)

【注釈一覧】

(※1)かつて村政時代に存在していたはずのオリジナルデータは、現在は消失してしまっている。こちらの画像は、だんだんおもごで使用する際に村政要覧の画像をスキャンで取り込んだものがベースとなっている。数年間はスキャンデータをそのまま利用していたが、筆者が地域おこし協力隊となったタイミングで色みや傾きを修正した。現在はこの画像が主に使用されており、今回用いたのもこの修正版データである。全体のバランスや色味が、おそらくオリジナル版とは異なっている点にご留意いただきたい。

(※2)各集落の基盤となっている河川のうち、前組地区に流れる黒妙川のみが直瀬川の支流となっている。ただ、この直瀬川も美川地区の七鳥付近で合流して面河川となるため、広義的には面河川の支流と捉えることも可能である。

面河川はその後に御三戸で久万川と合流し、そのまま面河川として柳谷地区へと流れていく。さらにその後高知県側に入ると、仁淀川へ名称が変わる。

(※3)”空にはばたく2枚の翼”は「斗え!仮面ライダーV3」3番の歌詞。番組の1話で主人公・風見志郎を改造した片割れの仮面ライダー1号役/藤岡弘、氏は久万高原町(旧久万町)・明神地区の出身である。ちなみに仮面ライダーV3の放送が終わったのは1974年2月だが、奇しくもこの翌月に面河村章が制定された。なお、ここまで全て余談である。

【参考文献】

・面河村誌(1980年・面河村)

・面河の歩み 村名改称五十周年記念誌(1984年・面河村)

・石鎚の聖流郷おもご 2003面河村村政要覧(2003年・面河村)

・閉村記念誌 刻を超えて(2004年・面河村)