No.24 面河・橋コレクション ~相の木・若山篇~

皆さま、こんにちは。

前回に引き続き、雪の影響で1日投稿日が遅くなってしまった、面河地区・地域おこし協力隊のくわなです。

今回は、久しぶり(?)に橋コレクションの続きを投稿したいと思います。

今回の橋コレクション、舞台は相の木(あいのき)・若山(わかやま)の2地区。

面河渓の手前、大味川地区にある2つの地区に架かっている橋を一気に見ていきましょう。

面河渓や石鎚スカイライン観光の際には、必ず通る地区となるため、訪れたことのある方も多いのでは?

相の木篇

集落上がり口の橋

まずは相の木にかかるこちらの橋(名称不明)から。

図中のバツ印付近に架かっている橋で、相の木川(地図上には記載なし)を跨ぐように架かっています。

川下側(面河川基準)から相の木地区に入るための橋であり、相の木においては最も重要な橋であると言えるでしょう。

ちなみに橋の上から相の木川を見上げるとこんな感じ。

この写真だけでは伝わりにくいですが、特に雨の日には滝の美しさに驚かされる名スポットです。

某所の沈下橋

相の木地区から紹介する橋はこちらが最後。

地域の方の意向もあり詳細な場所はお伝え出来ませんが、向こう岸の畑へ向かうために架けられたもので、意図的に流れても大丈夫な設計にしてあるそうです。

最近では、流されかけても紐で引っ張り上げられる構造にしてあるのだとかなんとか。

この場所からはとても美しい渓谷美も楽しむことができるのですが、そちらはまた機会があれば……

若山篇

峰榮橋

若山篇の一本目はこちらの峰榮橋(ほうえいはし)

赤色が印象的なコンクリート製の橋です。

橋名にも一字取られていますが、峰(みね)という集落へ向かうための橋です。

県道12号線からつながっているため、観光ルートからもばっちり見つけることができます。

こちらは峰榮橋の橋名板……といっても1枚は残念ながら消失していました。おそらく現在のオーソドックスなタイプであると考えられるので、懸架年が記されていたものと思われます。

ちなみに峰林道が舗装整備されたのが昭和57年(1982年)であるという記録が残っており、少なくともそれ以前に懸架されたと考えられます。

最後に県道側から撮影した1枚もご紹介。

橋を渡ってすぐに大きなカーブがあるためわかりにくいですが、奥に写るお墓の手前で大きくカーブしており、峰集落や草原(くさはら)集落に自動車で行くことができます。(というよりも、この橋が架かり道ができるまでは、自動車で上がれなかったようです。)

峰林道の橋

こちらも名称不明のコンクリート橋となります。

地図上のバツ印付近、峰林道を進んでいった先に架かっている橋です。

位置から考えるとソチムコ谷を跨いでいると思われます。峰林道が通った時期を考えると、こちらも昭和57年頃に架けられたものと推測することができます。

ソチムコ谷という名前がインパクト抜群ですが、残念ながらくわなはその由来を知りません。

もしご存知の方がおりましたら情報お待ちしております!

草原橋

続いて紹介するのはこちらの草原橋(くさはらばし)。

草原橋は地図上バツ印付近、草原集落の手前に架かっている橋です。

峰林道から分岐する草原林道の途中にあり、こちらも集落に向かうための重要な橋となっています。

余談ですが、くわなは今回の調査まで草原を”くさわら”と呼んでいたのですが、厳密にはくさはらが正しいそうです。

もし、これまででくわなにウソをつかれていた方は、頭の中で修正をお願いいたします。

こちらは草原橋の橋名板。

配置自体はオーソドックスであり、平成7年(1995年)10月に懸架された比較的新しい橋であることが分かります。

緑色をベースに、金色で文字や縁取りをしているなんとも豪華な作りが印象的ですね!

(あと20年もすれば金色の塗装が剥げ切ってしまいそうなので、今回撮影できたのはラッキーでした。)

最後に川上の方から撮影した1枚。

この日は雪が思った以上に積もっており、この上を確認することなく引き返すことにしました。

なお、草原集落は現在常駐者はいません。ですがタイヤ痕と私以外の足跡は確認できたため、おそらく元住民の方か、もしくは林業関係者の方が出入りしているものと考えられます。

中ヶ市橋

続いては県道沿いに架かる中ヶ市橋(なかがいちばし)。

とある文献によれば、愛媛県内に唯一残っている方杖ラーメン橋という構造の橋だそうです。

こちらの橋があるのは地図上バツ印付近で、中ヶ市集落に渡るための橋です。

県道沿いをスカイライン方面に走っていると、右手に臨むことができます。

ガードレールが併設されているためわかりにくいですが、これらが中ヶ市橋の橋名板となります。

なんと昭和9年(1934年)3月に懸架されており、字体からも味わいを感じることができます。

こちらは橋の側に建っている2つの石碑。右側は橋の建設時の出資者名が連なっています。

左側は2年後の昭和11年(1936年)に建てられたもの。渋草在住で複数回村長を務めた重見丈太郎氏が寄付を行ったことが記されています。

おそらく後年になって村道整備の事業として認められたことで、村の関係者だった重見氏が寄付を行ったのでは?と考えられます。

(当アカウントおなじみとなってきた重見氏の記事は下記リンクから)

こちらは県道側から中ヶ市橋を撮影したもの。

舗装工事がなされており、かつてとは若干姿が異なるそうですが、それでも厳かな雰囲気が漂っています。

昭和9年という古い年代の懸架であること、構造自体の希少性が高いこと、出資者や寄付者の名が側で記されていることから、これまでに紹介した橋の中でも特に資料性の高い貴重な橋であると断言できます。

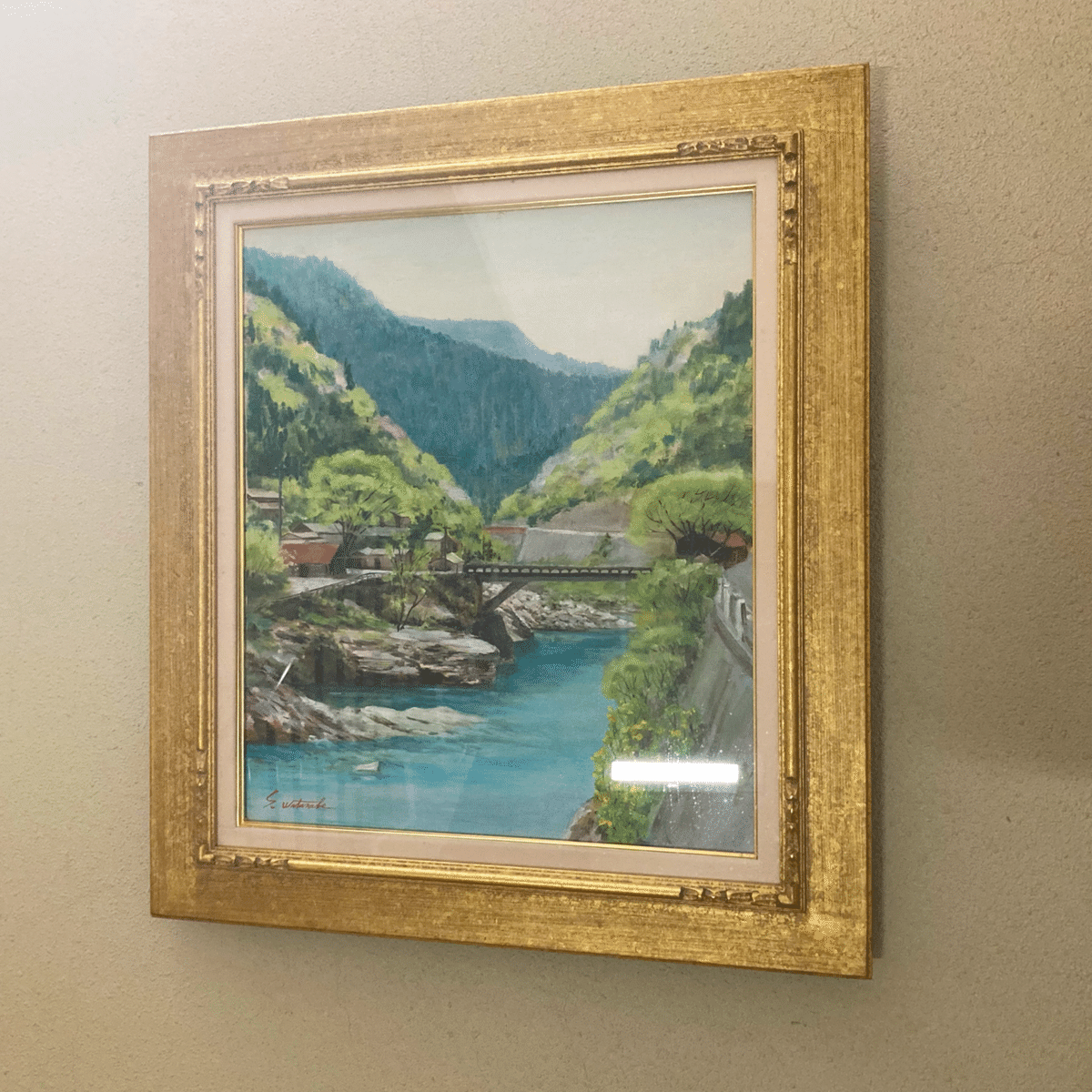

最後におまけの一枚ですが、この絵画は面河住民センター(渋草)の階段の踊り場に飾られているものです。

こちらは平成10年(1998年)に開催された面河村を描く絵画展に際して描かれた一枚。中ヶ市橋はここでも題材として選ばれており、やはり地域のアイコンできな橋であることがわかります。

若山まで行くにはちょっと遠いけど、住民センターには行けるな…という方は、ぜひこちらをご覧になっていただければと思います。

落合橋(?)

今回、最後にご紹介するのはこちらの落合橋(おちあいはし)(?)です。

(?)を付けているのは、くわなが草書体の文字を読みなれていないため、正確な名称が分からなかったからです。

若山地区の方から正しい情報が入ることを、心よりお待ちしております。

所在地はバツ印あたり。成(なる)集落のとある民家の裏から入っていった先に確認することができます。

こちらが橋名板&橋の基礎となっている部分。

向こう側に続く道は先ほど紹介した草原集落まで続くそうですが、あの距離を歩くというのは体力が皆無な私からすると、とても現実のこととは思えません。

橋を渡った先の橋名板をもう少し拡大してみるとこんな感じ。

もともと昭和8年(1935年)9月に懸架された橋であることはわかりますし、かな文字で橋名が書かれていることもわかるのですが、いかんせん読み取ることができません。ざんねん。

ちなみに表側の橋名が書かれた柱を横から見ると、製作者の名前と思われるものが刻印されています。

当時の人たちの職人へのリスペクトが感じられる、とても面白いものではないでしょうか?

この写真を見ていただくとかなりの高さがあることが分かると思いますが、向こう側の集落へ向かうための重要な橋だったことが、容易に想像できます。

この橋自体は後年に架けられたもの。

こちらの文面を見ると、以前ご紹介した本組地区の今窪橋(なるくぼはし)と同一事業で架けられたのではないかと推察できます。

(今窪橋を紹介している記事はこちら↓)

まとめ

ここまで相の木地区および若山地区の橋をご紹介してきましたがいかがだったでしょうか?

個人的には、面河の大好きな橋3本指に入る中ヶ市橋を紹介できて、とても満足しております。

また、本文の途中でいくつか過去の記事も紹介させていただきました。橋を紹介しているだけなのに他の歴史ともリンクする部分があり、改めて歴史の奥深さを知ることもできました。

まだまだご紹介できていない橋もありますし、諸事情で紹介できない橋も存在しています。今後の記事で定期的にお見せできるものは投稿していきたいと思いますので、ぜひ続きをお待ちください!

そして気になる橋がある方は、ぜひ面河に遊びに来てくださいね!

ここまでお読みいただき、本当にありがとうございました。

【参考文献】

・愛媛温故紀行(2003年・愛媛地域政策研究センター)

・閉村記念誌 刻を超えて(2004年・面河村)