No.18 面河・橋コレクション ~中組篇~

皆さまこんにちは。台風10号が通り過ぎ、実家の栗が飛ばされず安堵している、面河地区・地域おこし協力隊のくわなです。

前回は、とある看板にあった「電話九番」の謎を追うべく、面河地区へ電話が普及していった歴史を見ていきました。

(前回記事はこちらから↓)

さて、2か月半前に公開したこちらの記事。

これまで公開した記事の中でも、特に大反響の記事となりました。反応をくださった皆さま、本当にありがとうございます。

そこで今回は、第2弾として「面河・橋コレクション ~中組篇~」と題し、中組地区の主な橋を紹介させていただきたいと思います。

ぜひ最後までお楽しみください。

青枠内が中組地区で、まとまった集落が面河川沿いに点在している

通仙橋

ちなみに面河地区で唯一信号機が常設されている場所である

(令和6年9月撮影)

まずは、最もメジャー(?)と思われる通仙橋(つうせんばし)から。

通仙橋があるのは、地図中の赤い✖がある場所。

割石川(われいしがわ)と面河川が合流する地点に架かっている橋で、今回唯一、割石川を挟む形で架かっている橋です。

こちらが通仙橋の橋名板。昭和54年2月の竣工年、橋名、川の名前、橋の読み方が書かれている、オーソドックスなパターンですね。

こちらは、後程紹介する河口橋から見た通仙橋。この写真をみると、おそらく充腹アーチに分類できるかと思います。このアーチ形が現在の通仙橋の大きな特徴になっているかと思います。

面一橋

続いては面一橋(おもいちばし)をご紹介します。

面一橋が架かっているのは地図中の✖部分。

ほぼ本組地区との境に位置します。

面一橋側から撮影したもの

(令和6年9月撮影)

「面一」というのは、かつての「面河第一小学校」の略称となります。本組方面からこちらへ通学する際に使われた橋で、私も幼少期は毎日この橋を渡っていました。

(面河第一小学校については、こちらをぜひご覧ください↓)

橋名板は存在していませんが、本組方面から面一小まで通学できるように懸架されたことが、愛媛新聞に明記されています。

そちらによると、昭和43年6月に完成し、同月20日に落成式が実施されたようです。

なお小学校の移築により、残念ながら現在は立ち入り禁止エリアとなっています。

河口橋

続いては河口橋(こうぐちはし)。こちらもかつて、面河第一小学校および面河小学校旧校舎までの通学路として使われていました。

名称については、この付近の集落名が河口であることに由来していると思われます。

地図上の✖が河口橋の位置。

先の2橋を含めると、割石川と面河川の合流地点からの、三方向すべてに橋がかけられていることが分かるかと思います。

こちらが河口橋の橋名板です。

通仙橋と同じくオーソドックスな配置で、昭和47年3月に懸架されたことが分かります。

橋名板の錆が52年の歴史を物語っているようで、何とも味わい深いですね。

なお、河口橋の横にはこのような橋桁が残っており、こちらがかつての河口橋の跡と考えられます。

詳細は不明ですが、昭和29年に面河第一小学校が開校したこと、橋桁の構造からするとおそらく開校直前に作られたのではないでしょうか。その後昭和47年以前に流出、もしくは取り壊されたものと考えられます。(※1)

小嶋橋

続いては小嶋橋(こじまばし)。地名に由来した名称ではなく、記録なども確認できないため、なぜこの名前になったのかは不明です。

川の上なのに嶋?と、くわな的にはとても由来が気になっている橋の一つです。

小嶋橋が架かっているのは、昼野集落。

橋を渡った先の農道に向かうために架設されたと考えられます。

ちなみに、記録上は昼野橋の名称が確認できますが、おそらくそれに代わって架けられた橋なのでは?と、個人的には考えています。

こちらが小嶋橋の橋名板。

つる植物に隠れてしまっている部分もありますが、配置はオーソドックスなもので、昭和58年3月に架設されたことがわかります。

今回の橋の中では、比較的新しいものですね。

こちらは小嶋橋を少し離れて撮影したもの。

特徴的な開腹アーチ型の下部構造が、非常に魅力的ですね。絡まったつる植物も含めて味がある橋だな…と、通るたびに感じています。

中村橋

続いては中村橋(なかむらばし)。この橋は県道12号上に架かっているので、実は通ったことがあるという方も多いのではないでしょうか?

中村橋がかかっているのは、図中の✖付近。

名前の通り、中村集落に架かっている橋です。

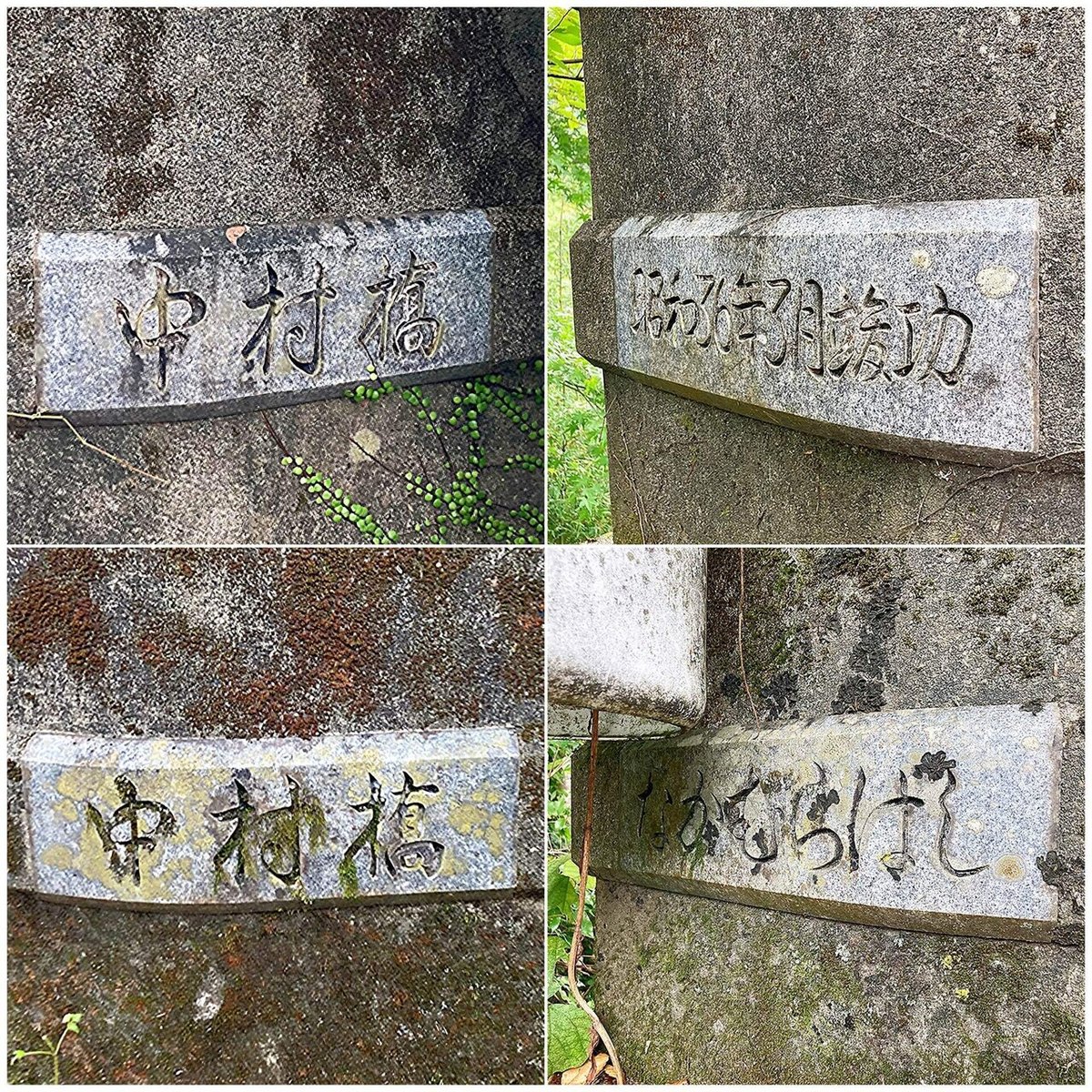

こちらが中村橋の橋名板です。昭和36年3月に懸架された意外と古い橋であることがわかります。

よく見ると現在のオーソドックスなパターンと異なり、橋の名前が両端にあり、跨いでいる川の名前が記載されていません。

また「𣘺」や「竣功」など、旧字体で表記されているのも大きな特徴かと思います。

こちらは中村橋の下部構造。が、見えたらいいなと思って撮影したけれど、思いのほか綺麗に撮れなかった写真です。

旧河口橋の下部構造と似ており、昭和20年代後半から30年代にかけて多く採用されたものと考えられます。

ただ、表面の状態を見ると、最近になって補修が行われた様子が伺えます。

五味橋

続いては五味橋(ごみばし)。

中村橋と同じく、県道12号線に架かっている橋で、外観もかなり中村橋に似ています。

五味橋があるのは、中村集落のお隣・五味集落。

中村橋からの距離もそれほど遠くはありませんが、この2つの橋があることで、面河渓方面へのアクセスが非常によくなっています。

こちらが五味橋の橋名板。

後年に作られた柵や雑草で見えにくいですが、中村橋と同じ昭和36年3月に懸架されたことがわかります。

橋名×2、読み方、竣工年の組み合わせや、旧字体表記になっていることも中村橋と共通しており、おそらく同一事業で作られたものだと考えられます。

こちらは五味橋の下部構造を撮りたかった写真。

例によって旧河口橋や中村橋に近しい構造をしていますが、中村橋ほど大掛かりな補修はされていないようです。

いずれにしても中村橋と五味橋は、形もそっくりで、懸架年月も同じの双子橋といっても差し支えないでしょう。

河の子橋

続いては河の子橋(こうのこばし)です。

この写真でわかるように、残念ながら橋名板は現存していません。ですが、こちらの橋は懸架時に愛媛新聞に掲載されており、昭和31年6月に完成した記録が残っています。

(この新聞記事に載っている河の子橋の写真がとても美しいのですが、残念ながらその撮影ポイントまで向かう道を存じていません。もしご存じの方がおられたら、ぜひ教えてください。)

河の子橋という名前ですが、架かっているのはギリギリ中組地区の三ツ崎集落。

この橋を渡った先からが河の子地区となります。

こちらもわかりにくい写真で申し訳ないのですが、五味橋や中村橋に近い下部構造をしていますね。

ただ、ガードレール(というより柵?)の作り方が全く異なっており、河の子橋の独自性を醸し出しています。

こちらはおまけですが、河の子橋の中央から川下を撮影したものです。

ここからの景色が個人的には大好きで、数年前にここで撮影したウルトラマンの写真を、今でもFace Bookのアイコンにしています。

河合橋

今回最後にご紹介するのは河合橋(かわいばし)。

草に隠れてしまっていますが、赤色の下部と、青色の柵が目を引きます。

こちらの橋は、河合集落に架かっています。この集落は東西で呼び分けがされているのですが、その西河合から東河合へ渡るために架けられている橋です。

こちらが河合橋の橋名板。

かなり独特な構成で、両端に橋の名前と呼び方がそれぞれ記載されています。

しかし、河合橋の橋名板はこれだけではありません。

河合橋の橋名板は、橋の両入り口側から見えるものと別に、外側に1枚ずつ設置されており、合計6枚というなんとも豪華な構成となっています。

外側の橋名板には竣工年が記載されており、昭和30年に架設されたことがわかります。

なお、この2つの橋名板は柵の向こう側に出なければ見ることができません。普通に危ないので、皆様はこの写真で見るに留めていただければ幸いです。

最後のおまけ写真はこちら。

こちらは河合橋のそばに建っている石碑となります。

劣化していて読みにくいですが、大正時代にどなたかが出資したということだけは読み解けます。

立地からすると、大正時代に現在の河合橋の前に架設されており、その際の出資者を記録する目的があったのではないかと考えられます。

古くから村の暮らしと、橋の存在には密接な関係があったのだろう…と思わせてくれる、面白い石碑かと思い紹介させていただきました。

まとめ

今回は中組地区の主要な橋をまとめてみましたが、いかがだったでしょうか?

本組地区と比べるとマニアックな橋は少なかったかもしれませんが、名称や竣工年がはっきりしている橋がほとんどで、時期ごとの構造の違いなども楽しんでいただけたのではないでしょうか?(少なくとも私はとても楽しかったです笑)

また少し時間を空けて他地区の橋もまとめていけたらと思いますので、今後もぜひお楽しみに!

ここまでお読みいただき、本当にありがとうございました。

【注釈一覧】

(※1)昭和45年4月の愛媛新聞に再び面一橋が紹介された際に、河口橋が昭和28年の面河第一小学校建設時期に作られ、40mの木橋だったと記載されている。

よって旧河口橋は昭和28年頃に懸架され、昭和45年~昭和47年の間に消失したと考えられる。

【参考文献】

・愛媛温故紀行(2003年・愛媛地域政策研究センター)

・閉村記念誌 刻を超えて(2004年・面河村)

・橋の用語集 日本車両 (n-sharyo.co.jp)