「若草物語」新旧3作を見比べたら

約半年ぶりに見た劇場映画は「ストーリー・オブ・マイライフ 私の若草物語」だった。あまり期待しないで見たせいなのか、自分でも意外なほど感動し、1949年、1994年制作の同作品も見てみたらいろんな発見があった、という話。

無理すぎるマーチ家の「貧乏」設定

「若草物語」を読んだのは小学生の頃だったと思う。子ども向けに抄訳された文学全集のなかの一冊で、学級文庫か学校の図書室で借りたように記憶している。

それと前後して、テレビで放映した映画「若草物語」(1949年版:ジューン・アリスン主演)も見たのであらすじは覚えているのだが、当時、一番印象に残ったのは、19世紀とはいえ、アメリカの中流家庭の豊かさだったように思う。

主人公のマーチ家は一応「貧しい」ということになっているのだが、立派な屋敷に住んでいるし、お手伝いさんはいるし、日常的に食べるものも、アメリカだから西洋料理なのは当然としても、我が家の食生活と比べたら「ご馳走」といえるものばかりだった。

同時期にテレビ放映されていた「大草原の小さな家」で描かれるほぼ同時代の白人家庭よりもはるかに裕福だった(ちなみにこのドラマの主人公も姉妹)。

今、歴史について多少の基礎知識を持って見てみると、マーチ家の「貧しさ」というものは、彼らが属するアメリカ東部の上流階級コミュニティにおける「相対的貧困」である。

つましい生活の中で西部開拓に携わっていたインガルス家や、敗戦直後の「絶対的貧困」から30年ほど経ってようやく消費経済を回し始めたばかりの日本の一般家庭と比べるのは無理があった。

朝ドラと同じ括りに入る物語

良家の四人姉妹が少女から大人に成長していく物語には、当時はまだ発展途上であったわが国の子どもたちに、教育熱心な大人たちが「かくあれ」と示唆しているようなムードが感じられて、あまり親近感が湧かなかった。

淑やかで女性らしい長女メグ、ボーイッシュで頭が良く自立心が強い次女ジョー、内気だけれど献身的で信心深い三女ベス、わがままで美人な四女エイミー。

これが「若草物語」のヒロインたちで、そのなかでも後に作家となるジョーの視線で物語は進んでいく。

「貧しい」(けれども当時の一般的スケールのなかでは決して貧しくない)なかで、若い女性が懸命に学び、それぞれの務めを見つけながら成長していく物語は、すでに既視感があった。

NHKが1961(昭和36)年から放映していた「朝の連続テレビ小説」である。朝ドラ・ヒロインたちも明治、大正時代の「良家の子女」たちが多く、彼女たちが自分の人生を切磋琢磨する物語である。

そのなかで1983年(昭和58年)スタートの「おしん」が描き出した極貧の小作農家の生活や「米一俵と引き換えに」7歳で年季奉公に出されたヒロインの境遇などが、当時の視聴者に衝撃を与えたのは、すでに国民の多くが豊かさに慣れつつあったからだろう。

私にとって「若草物語」は「朝ドラ」だった。「女性の生き方指南」なのだ。そんな感じがしたから、成人してからあえて「若草物語」を読むことも見ることもしなかった。

「赤毛のアン」も私の中で同じような括りになっていたせいだろうか。ティーンエイジャーの頃、周囲の女友達が夢中になって同シリーズを読むのを尻目に、私は第一作しか読んでいないし、アニメも見ていない。

母目線で四姉妹を見守る

ところが、半世紀近く経て、改めて見ると思いっきり「母目線」になっている自分に気がついた。

少女から大人になるという成熟の過程で現れるさまざまな変化。それは自分の内面だけでなく、外から投げかけられる視線が大きく影響している。

しかもこれは一世紀以上も昔の「女性は結婚して家庭を守る」ことが当たり前とされていた時代の話である。

この時代にしては、進歩的な価値観を持っていた彼らの両親、とりわけ母親は、娘たちの性格や特質を見ながら、それぞれの自主性を重んじた教育を施している。

原題の「Little Women」は、四姉妹が両親から幼い時からgirlではなくwoman、一人の女性として扱われて成長してきたことに由来しているという。そのニュアンスが、社会的土壌の違う日本では伝わりにくいことから、「若草物語」という全く意味が違うタイトルが付けられたのだろう。

そうした両親の教育のためか、姉妹たちはそれぞれに文学や音楽、美術といった才能を発揮するのだが、成人後もそれによって生きることができたのは、著者L.M.オルコットのモデルである次女のジョーのみである。

若い女性が切磋琢磨しながら自分の人生を切り開いていこうとする姿はとてつもなく美しく、眩しく、彼女たちへの愛おしさがこみ上げてきた。

そう、私はヒロイン自身よりも彼女たちの母親に自分を投影してドラマを見ているのだ。だからこそ、ベスが死を覚悟してその心境を語り、それをジョーが聞くシーンでは涙が止まらなかったし、そういう自分の変化にも驚いた。

1994年版、1949年版と比較〜女優編

「ストーリー・オブ・マイライフ〜わたしの若草物語」に触発され、私は1994年と1949年に制作された「Little Women(若草物語)」も見ることにした。

1949年版も、見る前は70年以上前の映画なので、演出が古臭く感じて内容に集中できないのではないかと危惧したが、俳優たちの老成感がやや強すぎることを除けば、違和感はなかった。むしろこの作品が最もLittle Womenの世界を忠実に再現していると言えるだろう。

まずは、配役を比較してみたい。主人公でマーチ家の次女ジョーは2019年版ではシアーシャ・ローナンが演じている。

どこかで見た女優だと思って調べたら、「ふたりの女王 エリザベスとメアリー」で、エリザベス1世と対立するスコットランドのメアリー・スチュアートを演じていた。

他の配役も豪華だ。エマ・ワトソン(メグ・左)、フローレンス・ピュー(エイミー・左2)などのほか、母親役には「ジェラシック・パーク」で植物学者を演じたローラ・ダーン、金持ちの大叔母役にはなんとメリル・ストリープがキャスティングされている。

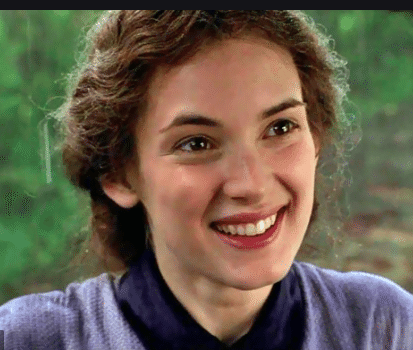

1994年版のジョー役は、当時人気絶頂だったウィノナ・ライダー。好きな女優だったのに最近はあまり見かけなくなって寂しい。ジョー役にしては美人すぎる気もするけれど、主人公なのだから仕方ない(笑)。

他の女優で印象的なのは、母親役のスーザン・サランドン。「テルマ・アンド・ルイーズ」のアウトロー役や「デッドマン・ウォーキング」の修道女役も印象的だったけど、やはり上手い役者なんだなぁと思う。

そして、1949年版は ジューン・アリスン、彼女も当時のトップスターだったらしいが、私にはあまり馴染みがない。ちなみに亡父はファンだったそうだ。

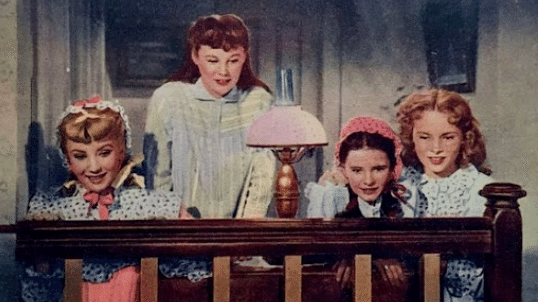

左からエイミー(エリザベス・テイラー)、ジョー(ジューン・アリスン)、ベス(マーガレット・オブライエン)、メグ(ジャネット・リー)。

こう見ると、エリザベス・テイラーが浮いている。初出で12〜3歳の設定だったはずだが、信じられないほどの貫禄だ。また、ヒチコックの「サイコ」で無残に殺される役だったジャネット・リーがメグを演じているのも印象的。名子役だったマーガレット・オブライエンは、美空ひばりと共演もしたことがあるというのはWikipediaの情報だ。

どの作品もそれぞれにいいキャスティングだと思うし、女優たちも生き生きと好演している。甲乙はつけられない。

1994年版、1949年版と比較〜作品編

結論から言うと、作品的に私が一番好きなのは、1994年版である。次に1949年版、2019年版はそれらに比べて「薄い」ように感じた。理由を以下に書いていく。

単発で見れば「それはそれで良い」と思う2019年版だが、見比べてみると、当時の女性の立場、その環境のなかで「人として自立した人生」を願うジョーの生きづらさが描ききれていないような気がした。

1994年版では、ジョーが向学心があっても女性ゆえに大学に進学できない現実を嘆いたり、同じ人間でありながら男性にしか参政権がない不公平を指摘する場面がある。

それらを通じて、私は現代に生きる自分と主人公ジョーとの人生の違いを実感したが、2019年版にはこうした描写はない。

逆に2019年版において、何が一番強調されていたかというと「当時の結婚は女性にとっての経済的手段」であったという点だったように感じる。

上流階級の男性に見初められるために、社交界にデビューしたものの、普通の男と恋に落ちて結婚するメグ、初恋の相手である富豪の子息ローリー(ジョーの元恋人でもある)と結ばれるエイミー。

二人はどちらも「愛に基づいた結婚」を貫いた点で時代が突きつけてくる困難を克服したヒロインとして描かれている。

では、ジョーはどうかというと、物語の最後でニューヨークで知り合ったベア教授と結ばれるのだが、その関わりについては1949年版、1994年版に比べて非常にあっさりと描かれている。

監督のグレタ・カーヴィグはこの点について、原作者のオルコットが生涯独身であったことから、主人公がラストシーンで婚約するのは、作品を商業的に成功させたかったからではないかという推察に基づいていることをインタビューで述べている。

作品中にも、出版社に「Little Women」と思われる作品を持ち込んだジョーが、編集長から出版の条件として「ヒロインを結婚させる」ことを提示され、彼女はその条件を飲み、代わりに印税率を引き上げるというシーンがある。

一方、その他の作中では、本の出版はベア教授のよく知る出版社を通じて、ということになっている。

もしかしたら、カーヴィグ監督は「誰とも結婚しなかったジョー」を観客にイメージさせるために、ベア教授の存在感を抑えたのかもしれない。

だが、教授は単にヒロインの結婚相手だというだけでなく、彼を通じてジョーは故郷では経験できなかった文学や芸術へのより深い好奇心を刺激される重要な役どころである。

そうした交流の描写があることで、彼に作品を酷評されて傷つくジョーの心境が響いてくるはずだが、2019年版のジョーは腹を立てて絶交してしまうので、ラストシーンで結ばれることが唐突に感じられる。

もし、「誰とも結婚しなかったジョー」が私たちに必要ならば、あえてベア教授を登場させないという設定にすべきだったのではないか。

また、三女ベスの死についても、1949年版および2019年版は自分の宿命を受け入れる彼女の芯の強さといった描写だったが、94年版では死によって成熟を拒否するという意味のセリフを述べている。

それは当時の、もしかしたら今日にも続く時代性に対する女性の絶望感を象徴しているかにも見えた。

この他にも、三作品を見比べて感じたこと、考えたことはあるのだが、ちゃんとした形で原作を読んでいないということもあり、単なる印象批評に大量の文字を連ねるのもいかがなものかと思われるので、ここで終わりにする。

いいなと思ったら応援しよう!