引用・エピグラフが好き ~学のない人間には、引用事例集があたりがお似合いよね~

冗長かつ序盤は批判・愚痴、後は雑然とした羅列なのであしからず。

YouTubeのオススメがウザい。YouTubeで基本番組や芸人の公式チャンネルやちゃんとした配信者のゲーム実況しか観ていないし、アルゴリズムで学習されると厄介そうなもの(例えばバイク部品の交換・分解・修理の方法みたいに必要な時にしか観ない動画や仲間内で確認用として共有された映像)はシークレットウィンドウで開いて観ている。だのに、YouTubeのAIは私に違法アップロードされた深夜ラジオ、お笑い、バラエティ番組の録音、録画とかゲームの改造ハックロムの動画とかオススメしてくる。相変わらず不愉快だし、いまだにAIそんなもんなのか、ネットユーザーのボリューム層のリテラシー・モラルが地の底なのか。

アニメの公式無料配信やOPのノンクレジット動画なんかを観ると、そのアニメや原作の解説動画、考察動画がオススメされる。要らない。どこぞの馬の骨がその辺のネットから聞き齧ってまとめたバカが好きそうなサムネを添えた言説なんて。

大体はマンガ・アニメ・ゲームの公式画像・映像等の素材をフリー素材感覚で使っている。コンテンツの宣伝や盛り上がりに貢献しているからセーフとでも言うのだろうか。著作権侵害が親告罪でも不遜でバカバカしい。

切り抜き動画が配信者公認で宣伝やファン活動になるからと好まれる今の風潮はある。それでも私は内心あまりいい顔していない。

ファンが恐らくは良かれと思って無断でアップロードしていたであろう大昔の動画で重箱の隅を突っつかれたことで小林賢太郎は創作者として窮地に立たされたりしたのもある。

「引用:尾田栄一郎『ONE PIECE』集英社 東映アニメーション」みたいに一丁前なそれっぽいことをサムネに添えて版権物を我が物顔で使うことを正当化している動画もままある。

それっぽいだけでまあ引用の要件を満たしていない。

13.著作者の権利の制限(許諾を得ずに利用できる場合)

【「引用」】(第32条第1項)

報道、批評、研究等の目的で、他人の著作物を「引用」して利用する場合の例外です。例えば、報道の材料として他人の著作物の一部を利用したり、自説の補強や他人の考え方を論評するために他人の著作物の一部を利用するような行為が該当します。

【条件】

1 すでに公表されている著作物であること

2 「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや、言語の著作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること)

3 報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること(例えば、引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範囲内であること、本文が引用文より高い存在価値を持つこと)

4 「出所の明示」が必要(複製以外はその慣行があるとき)

※美術作品や写真、俳句のような短い文芸作品などの場合、その全部を引用して利用することも考えられます。

※自己の著作物に登場する必然性のない他人の著作物の利用や、美術の著作物を実質的に鑑賞するために利用する場合は引用には当たりません。

※翻訳も可

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/textbook/pdf/94141901_01.pdf

1→多くは問題ないが、早売りの漫画雑誌の転載やリーク系は真っ黒。

2→「公正な慣行」に明確な基準はないが、慣例ならば少なくとも版権物の非公式な考察・研究の所謂謎本は暗黙の了解で公式の図版を使わない。出版物とネットでメディアとしての違いはあっても直接的なマネタイズや間接的な営利目的に利用できる以上限度がある。

3→「正当な範囲内」も明確な基準はないが、主従関係、分量が必要最小限度の範囲内、本文が引用文より高い存在価値の点を考えると不適格。感想・解説・考察は文面や口述だけでも成り立つし、画像・映像を使うならその必然性が要る。

4→素材ごと発行年や公開年、巻があるならそれも明示すべき。

大体は満たしていないし「ほら、こうしておけば問題ないんでしょ」みたいな雑な認識で人様の著作物をぞんざいに使う浅はかさだ。

Twitter(現X)のトレンドに噛り付くインフルエンサー気取り共はマスコミを馬鹿にしているくせにリンクを貼らずにマスコミの元記事の画像・映像や文面のスクショを無断転載して

○○が「××」発言

↓

△△が発覚

↓

◇◇が炎上←イマココ

なんてやって勝手な要約をしてフリーライドでインプレ稼ぎをする。

有象無象は自分の口で言えばいいのに「口を少し開けて授業を受けるのび太」や「神社の前で座って話すたまちゃん」や「フォークでステーキを食べる野原ひろし」やスタジオジブリの"常識の範囲でご自由にお使いください。"の場面写真にお気持ちを好き勝手言わせるし、漫画のコマを都合のいいスタンプ代わりにしてクソリプに使う。常識がない。

私がそういう手合いを批判するのはタイトルの通り、引用・エピグラフが好きだし創作物へのリスペクトがあるからであって、最低限のことが出来ないし理解していないしそれによって何が問題になるかの想像力もないような無法者が同じ土俵で好き勝手やられると本当に困るのだ。

自分は昔から何かを創作・表現する時にゼロイチが出来ない。だから他者の演出や企画に乗っかって活動することが多かった。オマージュ・パロディ・二次創作・サンプリング・大喜利ネタ・古典や既存作品の解体etc.を好きでやるし、引用やエピグラフにも惹かれるものがある。

「音楽はバッハで完成していた」とか「漫画は手塚治虫にやり尽くされた」とか「全ての創作は既に世に出たものの組み合わせに過ぎない」みたいなことは言われるし、ある種の作品の色や雰囲気や方向性の提示になる。

自分の趣味や創作歴を思い返すと影響を与えたものも引用やエピグラフを用いたものが多いような気がする。

まず思い付くのは社会派アメコミの金字塔『ウォッチメン』か。

タイトルも「健全なる精神は健全なる身体に宿る」や「パンとサーカス」に並ぶユウェナリスの詩に由来する。

Quis custodiet ipsos custodes.

Who watches the watchmen?

誰が見張りを見張るのか?

ーユウェナリス『風刺詩集』第6歌第347行

(Alan Moore/Dave Gibbons,『WATCHMEN』,1987,DC Comics, Inc.

(石川裕人/秋友克也/沖恭一郎/海法紀光 訳,『ウォッチメン』,2009,小学館集英社プロダクション))

全12チャプターのチャプタータイトルをボブ・ディランのような近代~現代のポピュラーソングから映画、文学、ニーチェ、アインシュタイン、聖書etc.からの引用で、章末のコマもそれによって締められる。

CHAPTER I

AT MIDNIGHT, ALL THE AGENTS…

真夜中、全てのスパイが…

真夜中、全てのスパイが、スーパーヒーローが動き出す。知りすぎてしまった者を狩り出すために…

(Alan Moore/Dave Gibbons,『WATCHMEN』,1987,DC Comics, Inc.

(石川裕人/秋友克也/沖恭一郎/海法紀光 訳,『ウォッチメン』,2009,小学館集英社プロダクション))

CHAPTER IX

THE DARKNESS OF MERE BEING

単に存在することの暗黒

我々の知る限り、人間の生存の唯一の目的は、単に存在することの暗黒に、意味の光を灯すことである。

(Alan Moore/Dave Gibbons,『WATCHMEN』,1987,DC Comics, Inc.

(石川裕人/秋友克也/沖恭一郎/海法紀光 訳,『ウォッチメン』,2009,小学館集英社プロダクション))

CHAPTER XII

A STRONGER LOVING WORLD

より強き愛ある世界

より強き世界となる。より強き愛ある世界となる。我らはその中にて死す。

(Alan Moore/Dave Gibbons,『WATCHMEN』,1987,DC Comics, Inc.

(石川裕人/秋友克也/沖恭一郎/海法紀光 訳,『ウォッチメン』,2009,小学館集英社プロダクション))

大学で演劇サークルに入るのを決心したキッカケは1学年上の先輩が新入生歓迎公演で中島らもの短編戯曲をやっていて面白そうと思ったことで、その影響で大学の比較的読書量が多かった時期に一番読んだ作家は多分、中島らもだった。そのエピグラフも好きだった。

「なぜそんなに飲むのだ」

「忘れるためさ」

「なにを忘れたいのだ」

「……。忘れたよ、そんなことは」

(中島らも,『今夜、すべてのバーで』,1991,講談社)

『ガダラの豚』は呪術、超能力、トリック、宗教、オカルトに翻弄されるサスペンス・スリラーのエンタメだが、タイトルが聖書に基づくし、3部ごとで話の毛色が変わるのでエピグラフもそれに合わせている。

それから、向こう岸、ガダラ人の地に着かれると、悪霊につかれたふたりの者が、墓場から出てきてイエスに出会った。 彼らは手に負えない乱暴者で、だれもその辺の道を通ることができないほどであった。

すると突然、彼らは叫んで言った、「神の子よ、あなたはわたしどもとなんの係わりがあるのです。まだその時ではないのに、ここにきて、わたしどもを苦しめるのですか」。

さて、そこからはるか離れた所に、おびただしい豚の群れが飼ってあった。

悪霊どもはイエスに願って言った、「もしわたしどもを追い出されるのなら、あの豚の群れの中につかわして下さい」。

そこで、イエスが「行け」と言われると、彼らは出て行って、豚の中へはいり込んだ。すると、その群れ全体が、がけから海へなだれを打って駆け下り、水の中で死んでしまった。

(中島らも,『ガダラの豚 I』,1996,集英社文庫)

われわれの仲間に損害を与えようものなら、それにふさわしい扱いを受けさせてやる。必要なら、そいつを"夜に食わせて"やる。

(中島らも,『ガダラの豚 I』,1996,集英社文庫)

哀れなるかな、哀れなるかな、長眠の子。 苦しいかな、痛ましいかな、狂酔の人。 痛狂は酔わざるを笑い、酷睡は覚者を嘲る。

かつて医王の薬を訪わずんば、

いずれのときにか、大日の光を見ん。

(中島らも,『ガダラの豚 II』,1996,集英社文庫)

ある男が、ニューヨークの街のまん中で、砂をまきながら歩いていた。不思議に思った通行人が尋ねた。

「何をなさってるんですか」

「ワニ除けの呪いですよ」

「ワニですと? ニューヨークにワニなんざいませんよ」

「それごらんなさい。ちゃんと効き目があるでしょう?」

(中島らも,『ガダラの豚 III』,1996,集英社文庫)

短編『クロウリング・キング・スネイク』はマムシ獲りだった家系に生まれて代々続く呪いで蛇女になった女がノーメイクでステージに立ち自分のウロコをピック代わりにギターを弾いて文字通りのヘビ・メタでロックスターになる話でタイトルはブルースの楽曲から。

「あたしはね、因果応報だとか業だとかいって、そういう自分に責任のないもので悩むことがまずいやなの。悩んで悩んで内向的になって自閉して生きていくのがいやなの。障害者の人たちだって、車椅子で前へ前へと進もうとするじゃないの。あたしはね、そういうつらくても開かれた生き方がしたいのよ。自己否認ではなくて、もっと開かれた生き方よ。わかる?」

「うむ……。わかるような気もする。それはつまりあれだな、杜甫の歌っておるところの、

腹を坦らにすれば江亭の暖かに

長く吟じて野を望むる時

水は流るれども心は競わず

雲は在まりて意は俱に遅かなり

と、そういう心境を目指しておるのだね」

あねじゃは、ぽかんとしてお父さんを見たあと、

「よくわかんない」

と言った。

私はこの曲、知っている。家で何度も隣室から聞こえてきたから。古いブルースで、死ぬ前のジム・モリスンなんかもアルバムに入れている。あねじゃは、それに勝手な日本語の歌詞をつけたようだ。

♬ あたし這ってるヘビ~

闇の王様

あたし這ってるヘビ~

闇の王様

あんたの首を

絞め上げる

中島らもの小説で一番最初に読んだのは『永遠も半ばを過ぎて』だったと思う。原稿の文字を機械的に打ち込む日々を送るだけだった電算写植オペレーターの主人公がひょんなことからクスリでラリッて何かに憑かれたように幻想的な詩を書き上げてしまう話。

佐藤浩市・豊川悦司・鈴木保奈美主演で『Lie lie Lie』として映画化もされているのだがVHSだけで配信どころかDVD化すらされていない。観たくても観る手段がとにかくないのだが、去年、神保町シアターでかなり限定的にリバイバル上映されたらしい。

タイトルに惹かれたのだが、レイ・ブラッドベリの『とうに夜半を過ぎて』のオマージュ・パロディだと後から知ったし、最近になって米津玄師の『毎日』の歌詞に引用されているのを知った。小説の内容に合っているし、前後の歌詞もなんとなく酔いどれた中島らも感がある。

あなただけ側にいてレイディー 焦げるまで組み合ってグルービー

日々共に生き尽くすにはまた永遠も半ばを過ぎるのに

駆けるだけ駆け出してブリージング 少しだけ祈ろうぜベイビー

転がるほどに願うなら七色の魔法も使えるのに

タイタンライブは爆笑問題・太田光が読書家で事務所の名前がカート・ヴォネガットの『タイタンの妖女』に由来しているのもあって、芸人ごと幕間からの出囃子代わりに文学からの一説がスクリーンに映し出される。お笑いライブとして物凄い個性&発明だと思う。

タイタンは太陽系でもっとも圧倒的な美観、

すなわち土星の環の比類ない眺めを誇っている。

その目もあやな三つの帯は四万マイルの幅があるのに、

カミソリの刃に毛の生えたほどの厚みしかない。

タイタンライブ

おまえらの望みは叶ったぞ。おまえらは、わしの心に勝ったのだ。

信実とは、決して空虚な妄想ではなかった。

どうか、わしをも仲間に入れてくれまいか。

どうか、わしの願いを聞き入れて、

おまえらの仲間の一人にしてほしい。

ダニエルズ

シネマライブで全国上映しているのでほとんどが青空文庫にあるパブリックドメインや慣例化した訳である。

怪物と戦う者はその過程で自らも怪物になることのないように気を付けなければならない。

ウエストランド

叩く手は乱暴よ。人生をひらくんですもの。でもケダモノの手じゃないわ、立派な手よ。人間の立派な手

カミナリ

どこかこの世ならぬ超然として尊貴の風姿である。

その精神も肉体も、最も世俗的な野望にとりつかれていたこの男が、その外貌において、全く正反対のものを示し得たのは、彼が常にそれを意識的に習練し、後天的にカリスマ的性格を完成し得ていたからであろう。

神田伯山

おお、君等の力をかせ

また、我等の頭をつかえ。

そして一つの我に合体して

人間の本然をとりかえし

縛いましめの糾を断ちて凡ゆる人を解放し、

新しい人を創造し

新しい世界を描き出そうじゃないか。

トム・ブラウン

「クンツかな。」

「ちがうわい。」

「では、ハインツね。」

「ちがうわい。」

中川家

三人でその遊びをしたあと、家へ帰る前に美しい作品を一つ土中にうめておきそのまま帰ることもあった。

ハナコ

いや、どうもちっと大袈裟だ。

ハリウッドザコシショウ

庄平「変な主義ですが、つまり見合いした相手の心を傷つけたくない……」

ぺこぱ

私はとうとう、本当の事をさえ、嘘みたいに語るようになってしまった。ささ濁り。けれども、君を欺かない。底まで澄んでいなくても、私はきょうも、嘘みたいな、まことの話を君に語ろう。

街裏ぴんく

ある朝、グレゴール・ザムザが気がかりな夢から目ざめたとき、自分がベッドの上で一匹の巨大な毒虫に変ってしまっているのに気づいた。

松村邦洋

余は天然を酷愛す。

モグライダー

では、「タイタンで会おう」と、

そのにやにや笑いがいった。

やがて、それも消えていった。

爆笑問題

(相も変わらず好きな)『けものフレンズ3』のメインストーリー・シーズン2はシナリオライターの作風趣味なのか文学の引用・オマージュ・パロディが多い。それもあって自分にがっつり刺さった。

『不思議の国のアリス』『星の王子さま』『銀河鉄道の夜』『青い鳥』『神曲』『日本書紀』etc.…

特にゲームのストーリーテリングとしてアリスのオマージュで繋げた後、一旦の話の結びの部分でアリスの冒頭部分を挿入したのは訳としてもビジュアルと併せた演出としても非常に上手い。

すべては金色の昼下がり ゆるり私たちすべり出る

両の櫂は拙いままに 小さな腕に漕がれるままに

小さな白い手 見栄張って 漂う先へと導いて

何と酷な3人! こんな時分に こんな夢のような陽気の中で

羽毛一本そよがせぬ微息に おとぎ話をせがむだなんて!

けれどたかだか声ひとつ 3つの舌にかなうはずもなく

1人目の御令嬢まず宣わく 「はじめること」とのご命令―

ちょっと優しく2人目がご所望 「ナンセンスもあるのよね?」―

3人目ときたらお話を遮ること 1分に1度とは言わないまでも

ほどなく、不意に静けさ勝り 彼女ら幻想の中を辿り

夢の子が渡り歩くは 未知で突飛な不思議の池

鳥やけものと仲良くおしゃべり― 半ば信じている様子

そのうち、おはなし底をつき 幻想の井戸は涸れ

疲れた語り手かすれた声で 話題を脇に置くべく、

「続きは今度―」「今が今度よ!」 楽しげな声がせがむ

かくして育った不思議の世界 かく緩やかに、ひとつひとつ

漕ぎ着けられた奇話の数々― おとぎ話も終わりを迎え

そして家路に舵を切る、愉快な一行 落日の中を

アリス! 稚拙な物語を 受け取って、優しい手で

記憶の神秘が幼年の夢に 絡まる場所へと横たえて

遥かなる地で摘み編まれた 巡礼者の枯れた花輪のように

ALICE'S ADVENTURE IN WONDERLAND

(けものフレンズ3 ©けものフレンズプロジェクト2G ©SEGA ©Appirits)

我を過ぐれば憂ひの都あり、我を過ぐれば永遠の苦患あり、我を過ぐれば滅亡の民あり

義は尊きわが造り主を動かし、聖なる威力、比類なき智慧、第一の愛、我を造れり

永遠の物のほか物として我よりさきに造られしはなし、しかしてわれ永遠に立つ、汝等こゝに入るもの一切の望みを棄てよ

↓これすら前述のユングの「我々の知る限り~」の影響なんじゃないかと最近思った。(普遍的な事ではあるけど)

お世話になったふじのくに地球環境史ミュージアムも文学の引用がある。

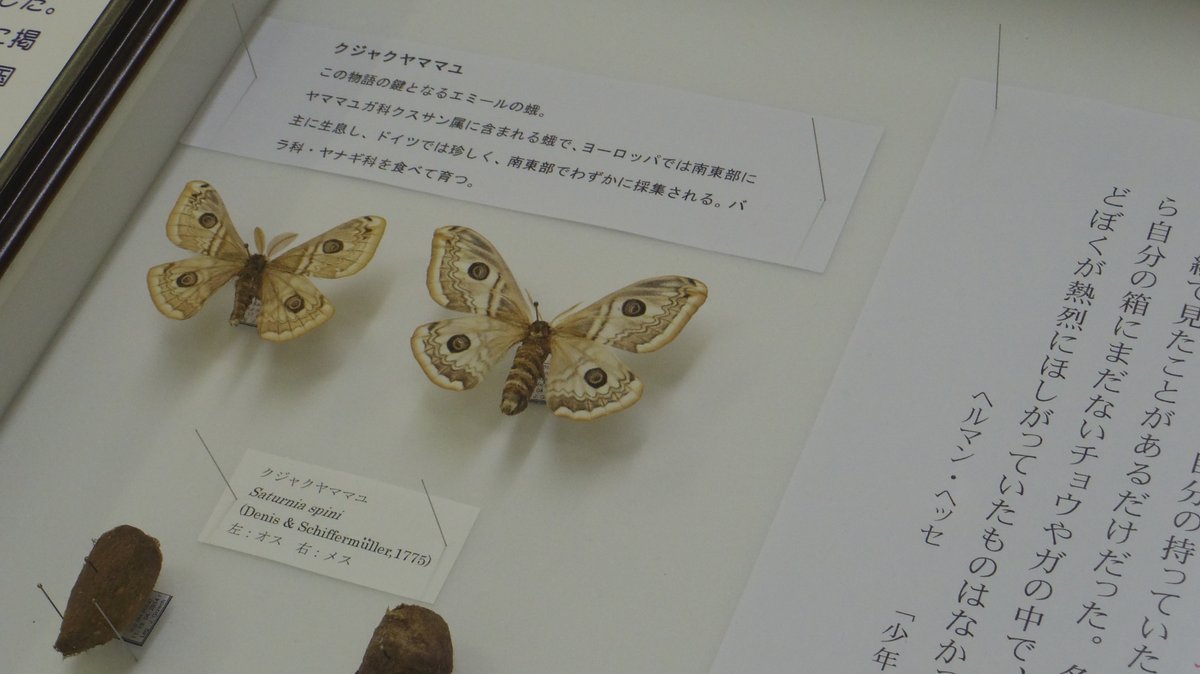

二年たって、ぼくたちはもう大きな少年になっていたが、ぼくの熱情はまだ絶頂にあった。そのころ、あのエミールがクジャクヤママユをさなぎからかえしたといううわさが広まった。(中略)

ぼくたちのなかまでクジャクヤママユを捕えた者はまだなかった。ぼくも自分の持っていた古いチョウとガの本のさし絵で見たことがあるだけだった。名まえは知っていながらまだ自分の箱にないチョウやガの中で、クジャクヤママユほどぼくが熱烈にほしがっていたものはなかった。

でもって自分の作る何かしらには高確率でオマージュ・パロディ元が存在するし引用・エピグラフが入る。舞台美術なんかを作ったり絵を描く時に時に「ちゃんと資料を当たれ、想像だけでやるな」と言われたのもある。

生物系を専攻していたのもあって『鏡の国のアリス』由来の「赤の女王仮説」は高校の頃からずっと科学としても文学としても抽象的な観念としても自分に刺さっている。故にアリスを題材にした映像やビジュアルで取り入れるのは必然。

やどりぎ座5周年公演にご来場いただきありがとうございました。舞台映像の抜粋です。

— 劇団渡辺 (@gekidanwatanabe) October 22, 2023

ルイス・キャロル曰く"It takes all the running you can do, to keep in the same place.(その場にとどまるためには、全力で走り続けなければならない)"

(利一 谷渡朗)#やどりぎ座は5周年 pic.twitter.com/lU6U4cKouV

去年、制作して頒布した自分のけもフレ二次創作には大体引用・エピグラフが伴っている。これはもう私の創作的な性癖なんだろう。

あらゆる生き物のからだは、灰となって消え失せた。

永遠の物質が、それを石に、水に、雲に、変えてしまったが、

生き物の霊魂だけは、溶け合わさって一つになった。

世界に遍在する一つの霊魂──それがわたしだ……このわたしだ。

……わたしの中には、アレクサンドル大王の魂もある。

シーザーのも、シェイクスピアのも、ナポレオンのも、

最後に生き残った蛭のたましいも、のこらずあるのだ。

わたしの中には、人間の意識が、動物の本能と溶け合っている。

で、わたしは、何もかも、残らずみんな、覚えている。

わたしは一つ一つの生活を、また新しく生き直している。

わたしは__かもめ。……いいえ、そうじゃない。

わたしは__女優。

深海に生きる魚族のやうに、自らが燃えなければ何処にも光はない

Unless I burn myself like an abyssal fish, there is no light anywhere.

引用・エピグラフが好き。でもだからこそ『ウォッチメン』の巻末に収録された連載前のコンセプトアートが自分の頭の中で常について回っている。

学のない人間には、引用事例集があたりがお似合いよね

(石川裕人/秋友克也/沖恭一郎/海法紀光 訳,『ウォッチメン』,2009,小学館集英社プロダクション))

この一文があるから引用は好きなのと同時に、思慮のないただのカッコつけでやっちゃいけない、法としても志としても必然性が要ると肝に銘じている。

そこからなんか新しいものを創造したいから。